作为国剧运动戏剧理论的核心,余上沅的“写意”论既植根于中国艺术传统,又与西方现代艺术形成对话,体现了对新旧剧论争和戏剧民族化、现代化的回应与探索。他以西方艺术中“再现”“表现”之争阐释中国的“写实”“写意”话语:一方面将“写意”与“presentational”对译,赋予其“打破第四堵墙”内涵;另一方面借“以画喻戏”推动“表现”思想的本土化生成。在整合西方戏剧资源时,余上沅始终保持中国视角,既以“内工”理解写实剧场的新发展,又通过对莱因哈特的策略性“误读”激活“写意”传统的现代潜能。由此,他在“写实”“写意”的张力间不断调适,以探索兼具民族特色与现代意蕴的国剧。

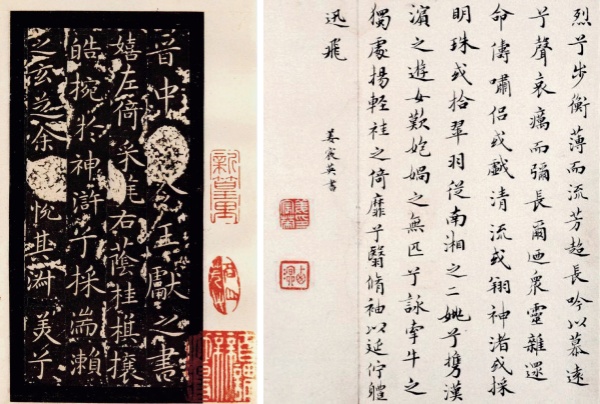

《洛神赋》作为书法史上复现频次最高的辞赋,与王羲之、王献之父子的书法实践之间形成跨文类的美学共鸣。“二王”书法“流丽遒劲”与“超逸神纵”的笔法,与《洛神赋》的文辞风格及对女性形体线条美的描绘相互呼应。赋文所塑造的审美范式,催生了文学与书法的感官互通,并演化为中古书法批评中独特的“以赋释书”现象。从《洛神赋》与书法的互文性阐释不难看出,中国古代书法与文学的互相选择不是偶然的。《洛神赋》书法与文学的跨媒介互文关系既建构了强大的美学传统与意义磁场,也在无形中编织出难以突破的阐释藩篱。透视中国艺术经典的生成机制中暗含的“创造性转化”与“路径依赖”的深层悖反,对于重审传统艺术史的线性叙事具有重要的方法论意义。

女性题材与性别话题是近年新大众文艺表现的重要内容,在影视大众文化领域形成了广受关注的热播热映现象。本文聚焦2022至2024年间六部由女性主导制作的代表性影视剧,在文本叙事分析的基础上,解读女性主体新形象的历史内涵,进而在横向的全球视野与纵向的百年妇女解放历程中剖析这次热潮的特点,尝试从女性叙事与新大众文艺建构的双向视角,探讨讲述多元丰富的新时代中国故事的可能性。

智能手机将摄影全面嵌入日常生活,催生出一种全新的视觉文化与经验范式。本文以媒介演进的历史视野切入,揭示智能手机如何促使影像生产全民化、传播即时化与审美日常化,并与人体感知深度融合,成为当代存在方式的重要组成。与此同时,影像泛化使真实经验逐渐被视觉表象所虚化,主体经验在影像洪流中正经历深刻的异变。本文尝试引入“算法美学”和“泛影像体制”概念,以更深入地揭示手机摄影时代人类感知结构与存在经验的重构,进而警示我们在技术进步之中,持续反思影像媒介的社会文化影响。

本文以汪曾祺作品网络传播为个案,引入BERTopic和SnowNLP技术,以实证研究还原汪作的网络传播状况。实证数据显示汪作在网络青年读者中有良好的传播效果。通过进一步分析可以发现,汪作网络传播效果的取得与作品中的传统文化元素直接相关。汪作网络传播效果带来的有益启示是,相对于网络文学提供的“爽感”,携带传统文化元素的经典文学可以着力提供一种“疗愈力”。由此,经过“汪曾祺式”改造的经典文学不仅有可能在当下网络时代继续绽放光彩,更有价值的是成为传统文化抵达当下青年的有效文学中介。

人工智能文艺价值的生成得益于AI、艺术家与受众的协同建构。基于深度学习技术的生成式AI以颠覆传统人工智能的编码方式,从工具性背景角色演变为能动的价值建构力量,重塑了当代文艺价值的生成范式。作为人工智能文艺的创意驱动者,艺术家通过对创作前端的技术干预、交互过程的逻辑引导,以及对AI技术边界的探索,逐步实现自身创作意图,使人工智能文艺价值的核心锚定于创作过程而非最终结果。在人机交互形成的动态意义网络中,受众的阅读、观看和聆听不再局限于对作品的接收,而是在技术迎合与媒体奇观叙事的背景下,从被动接受者转变为主动生产者,最终让人工智能文艺的价值得以充分彰显。

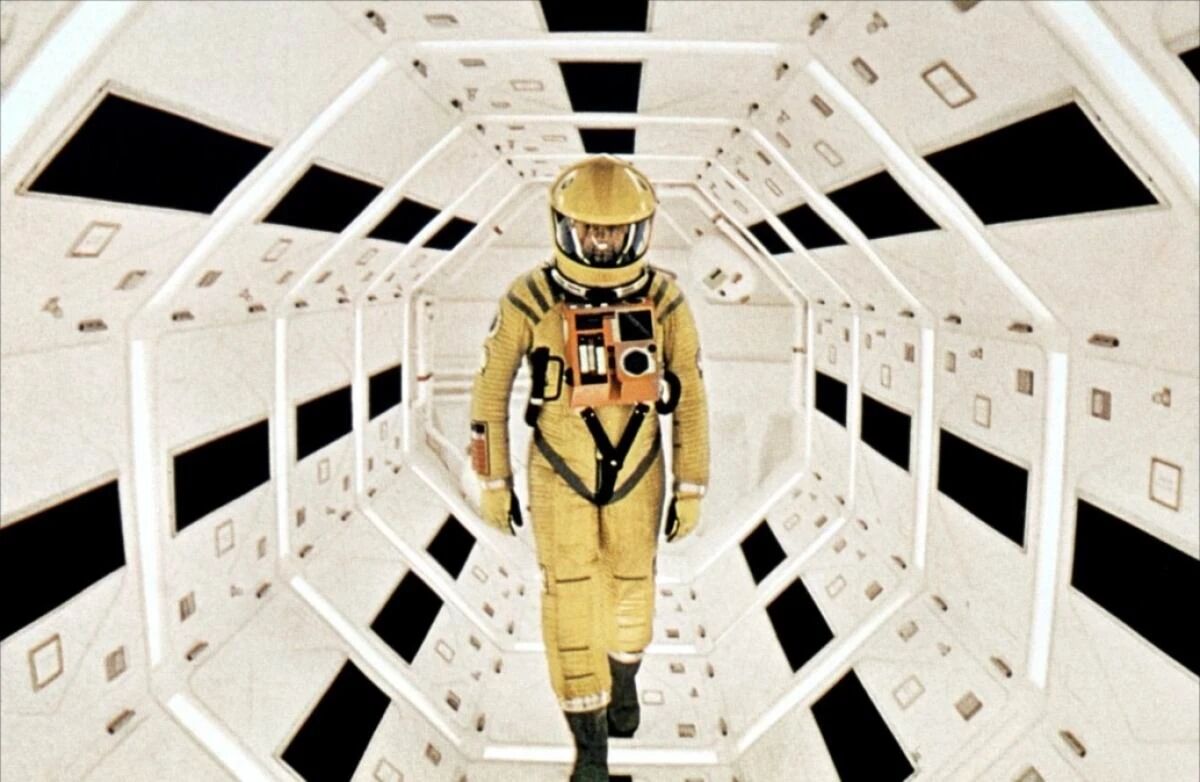

刘慈欣科幻小说中的灾异有着丰富的表现形式,其中包括人类文明内部的灾难,以及由太阳、行星活动或其他高等文明入侵而遭致的末日灾难。灾异的降临往往会导致生存资源的短缺和生态环境的恶化,继而引发人类内部的生存与道德之争。刘慈欣小说中的生存与道德之争,其最尖锐的表现形式在于“要不要吃人”,其核心问题则在于能否为了集体的幸存而牺牲个人的利益、尊严乃至人性。刘慈欣认为末日社会的道德标准也会发生变化,因此面对伦理学意义上的“电车难题”,他更倾向于舍弃局部来换取集体的延续。不过,尽管刘慈欣的诸多小说都以可怖的灾异书写作为叙事起点,但他仍将文明幸存的希望寄寓于光明的未来之中,这种乐观的底色以及对于未来的坚毅信念均构成了刘慈欣小说中极具辨识度的面向。

随着人工智能技术的快速发展,其在艺术创作领域的应用为传统艺术表达带来了新的可能性。本文以人工智能在艺术创作中的实践为研究对象,旨在探讨其如何以算法逻辑与数据驱动介入艺术创作过程,并推动中国传统文化的创新表达。通过梳理人工智能技术在不同发展阶段的技术特征,以及分析早期计算机技术与艺术创作结合的典型案例,本文揭示了人工智能在艺术生成中的技术演进逻辑。通过构建人工智能艺术创作的理论框架,结合笔者在中国风花鸟珠宝设计中的探索,进一步论证了人工智能介入艺术实践的具体路径,并探讨其与中国传统艺术美学融合的可行性。本研究不仅为人工智能赋能艺术创作提供了实践参考,也为中国传统文化的当代表达提供了新的技术视角与方法论支撑。

本文通过分析1990年发行的《轩辕剑》到2024年发行的《黑神话:悟空》这三十余年间,以中国历史和神话为题材创作的代表性单机游戏,提出“中国风格”单机游戏的概念。其后通过对具体作品的文本细读,阐述“中国风格”单机游戏如何通过“文化意象”的激发、“历史感”的连接、“意境世界”的建构三个层次塑造玩家的审美体验。最后指出“中国风格”单机游戏的时代价值。本文认为,玩家通过与游戏世界的互动产生了“文化意象”审美体验,进而形成了连接游戏世界和现实世界的“历史感”,最终在“意境世界”中形成了对于个体有限性的感慨,以及超越个体有限性的崇高感受。“中国风格”单机游戏拓展了中华优秀传统文化的数字化发展空间,继承和发展了中国传统美学思想,是数字时代世界玩家认识和接触中华优秀传统文化的重要途径。

自ChatGPT等基于大语言模型的应用问世以来,人工智能领域的研究者与大型科技公司的高管们发表了一种令人不安的论调,警告人工智能可能将导致人类灭绝。他们所想象的,俨然是一种堪比科幻小说的启示录式未来。那么,为何这些人工智能的创造者与销售者要宣扬这样一个如此令人沮丧的故事?有观点指出,他们实则是在夸大威胁,以制造紧迫感,从而吸引更多关注与资金。同时,对技术威胁的过度强调,也转移了人们对那些追逐权力、财富和稀缺资源(如能源、水和技术劳工等)群体的关注。

VR大空间建立在“边走边看”的体验方式上。这一“具身化”的交互方式,不仅呼应着近年来文化的“身体转向”,也助推了VR大空间与“旅游”这一同样建立在“边走边看”上的行业结合。近年来,VR大空间在用户教育、基础设施、商业模式等多方面,搭乘“文旅”便车,有效降低了体验门槛,带来了2023年以来的井喷式发展。但目前VR大空间已出现同质化、泡沫化的发展趋势,“边走边看”同时被视觉产业的“影像思维”和文旅产业的“旅游凝视”捕获,被化简为不见身体维度的视觉景观和缺乏意义深度的文娱消费。VR大空间需要跳出套路化的“文旅”框架,释放“边走边看”的多元可能。这就需要更注重“边走边看”的身体维度和身体尺度;同时在景观化的“边走边看”基础上,增加“心灵之旅”“记忆之旅”“英雄之旅”等多层次的“旅途”意蕴。这样,VR大空间才可能在“文旅”的单一发展方向外,找到更多内容和产业形态上的结合点,发展为一种不乏艺术表现力和文化承载力的新兴媒介。

在全球文化软实力竞争加剧的背景下,西方时尚理论的话语霸权与本土文化主体性缺失的矛盾日益凸显。时尚审美作为文化创新与产业升级的核心驱动力,亟待构建具有中国特色的理论范式与实践路径。本文通过解构西方时尚审美机制的哲学基础,揭示其主客二分思维、线性时间观与殖民现代性带来的三重困境;结合中国哲学“体用不二”“生生之流”等思想资源,提出“体—时—身—用”四位一体的理论框架,为构建中国自主的时尚知识体系提供理论支撑。

张彦远的《历代名画记》蕴含着丰富的用笔思想。“用笔”本质上是一种“以书入画”的运笔方式。针对晚唐画坛刻意求似的风气,张彦远批判画家过度依赖“界笔直尺”,主张将用笔作为画家的核心素养。在“书画用笔同法”的艺术理念下,他将用笔分为疏密二体,着重强调笔法在绘画创作中的重要作用。此外,张彦远还认为,画家不仅要掌握用笔,还要注重立意,只有通过“意存笔先”的构思方式和“以意运笔”的实践路径,才能突破匠气桎梏。画家通过立意用笔,描绘的不再是简单的“形”,而是蕴含主体情感的“象”。“以笔画象”能够传达出物象的骨气与神韵,产生“画尽意在”的审美效果,实现“气韵生动”的至高境界。张彦远的用笔思想极为丰富,能够在当代社会中实现价值转化,为艺术创新实践提供理论支持和方法论启示。

文艺是现实的镜像与表征,智能时代的文艺与现实也是如此。AI文艺映射出智能化的生活经验、自动化的生产过程和风格化的欲望认知。在表征现实的过程中,AI文艺通过超理性呈现人机间性,以生成性与过程性对应世界的无限可能,以随机性与想象性构建超越现实的世界,以模拟性与速度感来完成智能复制与灵韵重塑。但文艺不仅要表征现实,更要批判与反思。AI文艺在叙事性艺术创作尤其是在历史题材和现实题材创作方面存在局限,难以把握复杂数据的内在逻辑,且缺乏人类情感和道德判断。因此,智能时代呼唤的现实主义要在以技术为支撑的同时,融合情感驱动,强化人类价值的导向。

《山海经》作为起源于先秦的百科全书式博物志,凝聚着中华文明的核心精神标识与深厚文化精髓。其东传日本之旅或发端于奈良之前,于不同历史时期凭借多样的文艺形式得以流通,实现了跨媒介、跨体裁的深度渗透,在逾千年的历史进程中,深刻作用于日本文化的孕育、变迁与发展走向。本文通过聚焦《山海经》传入日本的历史背景、译介变迁历程,剖析其在历经贵族王权、普通民众、汉学家和近现代知识分子等多元主体的阐释与重构之下,逐步融入日本本土文化语境的路径与机制。由此以一个汉籍东传的典型实例,揭示中华传统知识体系之于日本国家构成的影响力及其与时俱进的跨文化阐释力。

近年来,网络文艺作为中国文艺的前沿阵地,正以其独特魅力和强大生命力在国际舞台上绽放异彩。网络文艺的国际传播呈现出显著的创新特征,在媒介革新与算法赋能、用户参与与粉丝社群、微观叙事与情感共鸣、市场导向与政企协同等方面展现出新风貌。然而,这一传播过程仍面临传播格局失衡、文化适应性挑战、价值传递不足等问题。基于主体间性理论,中国网络文艺的国际传播应着力构建多元协同的传播生态,推进跨文化适应的生产创新,增强双向交流的文化认同,深化人机协同的智能传播,从而提升网络文艺国际传播效能,促进文明交流互鉴与文化共生共荣。

文艺评论始终是文艺创作的一面镜子,既反映文艺创作的审美价值、文化意义和接受情况,也为文艺创作的未来发展提供重要参考。在社交媒体时代,文艺评论的主体、内容、形式和渠道都发生了较大变化,从相对后置、阐释性的狭义文艺评论演变为即时、交互、创造性的广义文艺评论,其介入和影响文艺创作的方式也发生了相应变化。本文提出“数据库”式协同创作与“转化型传播”的概念,分析文艺评论新形态及其对文艺创作的参与和影响。当下,形式多样的文艺评论与文艺创作共享文本“数据库”,彼此提供丰富的要素资源、展开协同创作,同时,“转化型”的广义文艺评论也推动文艺作品的多义性、多渠道传播。

对于红色电影来说,“崇高”是重要的艺术特征与审美机制。从“十七年”时期的红色经典电影到新时代红色电影,一系列“崇高身体”往往同战争再现和英雄人物形象的塑造密不可分,这也形成了独特的视听语言形式及美学风格。尤其在“化动为静”和“化景为人”的作用下,红色电影中的英雄身体具有了仪式化、雕塑化和风景化等审美特征。由此可见,新时代红色电影中的崇高身体,体现了该类型在主题、叙事和美学等方面的传承性与创新性。

翻译常被视作一种单向的内容转换工作,即用语言B的词汇再现语言A中的信息。然而,这种解释过于简单,这种将语言A的文本在语言B中重新呈现的方式可能在语言A中造成影响,并改变其面向原始受众的本义。虽然框架和体裁并非文本的固有部分,但它们在很大程度上决定了文本如何被理解,而框架和体裁也往往取决于译者的选择。本文分析了1687年在巴黎出版的《中国哲学家孔子》将《四书》中的三部作品翻译为拉丁文的例子。在这个例子中,翻译内容与翻译的框架和背景相互作用:译者希望将孔学作为礼物献给法国国王,但因此不得不淡化孔子对专制统治者的批评。结果,他们掩盖了中国政治话语中一个典型甚至至关重要的特征——谏诤。

近年来,追看微短剧已成为人们日常生活中不可缺少的休闲娱乐活动。作为一种充满活力与潜力的新兴网络文艺样式,微短剧延续了网络文学中的爽感体验,在情节模式、叙事套路和人物设置上呈现出典型形态,为人们构建了一个可以逃离现实困境的心灵幻境。在竞速逻辑下,微短剧的生产机制强化了图像层面上的爽感体验,在故事节奏、运作方式和观看模式上呈现出新特点,带给受众瞬间体验。然而在观看之后,人们又再度被焦虑所裹挟,沉迷于心灵幻境,迷失于瞬间体验,逐渐产生审美疲劳。因此,我们要从多维向度寻求疗救良方,用心创作兼具爽感和价值的微短剧作品,不断扩容产业业态,共同营造良好生态和发展环境,努力弥合人们的焦虑体验,推动微短剧健康可持续发展。