互联网特别是网络游戏的迅猛发展催生了以网络游戏为主要内容或故事背景的网游小说。女性网游小说在作为男性网游小说全部内容的虚拟游戏空间之外,增添了日常生活空间的维度,并将游戏世界的单一直线叙事转向双线叙事,即男女主人公游戏中的历险与生活中的情缘。双线叙事不但让游戏空间与现实空间彼此勾连,而且偏离了男性网游小说中打怪升级的终极目标,更侧重于女性主体的性别冒险与自我重建,为有效摆脱市场化影响、提高作品文学性拓开了审美空间。

20世纪90年代,中国重点美术院校雕塑专业相继进行了教学改革,这一改革的成果在21世纪得以呈现,并表现出了独特的时代特点,尤其在青年雕塑家群体中尤为突出。他们在雕塑创作上突破了传统的固有形式,大胆与时代新兴事物相结合,运用不同材质和手法表达自己的艺术观念。本文对这些新现象进行了提纲挈领式的梳理和总结,并对其理论基础以及现实背景进行了初步分析。

表现劳动人民生产生活的民族民间舞蹈自人类社会产生以来就已悄然而生。民族民间舞蹈是不同民族生活与风俗习惯的反映,它深刻表达了各民族人民的精神生活,并在历史长河的激荡中形成了地域性、自娱性、群体性等特点。时代的发展、文化元素的熏陶,使得顺应时代的中国民族民间舞蹈创作变得尤为重要。如何使有深厚文化积淀的民族民间舞蹈愈加精粹,依然是一个需要我们探知的问题。本文通过对民族民间舞蹈的现状考察,分析其中存在的突出问题,提出了时代性与民族性相结合、地域性民族风格与现代编创手法相结合等解决路径。

20世纪50年代到现在,文艺批评群体经历了从“四个群体”到“三分天下”的历史性变迁,文艺界领导逐渐从批评现场隐退,学院派批评转型,大众文艺批评从弱势走向蓬勃发展。批评载体也因此发生明显变化,一些曾经对文艺发展产生过重要意义的批评空间消失了,同时,新的空间、新的表达方式则在不断出现。这对中国当代文艺的发展带来了深刻影响,既有积极的一面,也有不利的一面,需要我们深入研究,并提出适应其变化的策略。

中国网络文学在几经质疑和生产机制变迁中,以“中国”这个不可忽视的标志性文化符号进入世界读者视野。“九州”携带着传统文学的印记和网络文学的冲突,在网络平台以其“九州”想象与实践形构出“中国表述”的文化地图。本文关于网络文学的中国表述探求,即从“九州”玄幻世界创建开始,以21世纪初一批玄幻迷的大胆构想为开端,思考其如何在中国文化空间安放“世界”和社会格局、如何重构神话传说,如何建构“中国气质”以及如何表达从中西差异走向南北共融的文化观。

相当数量的动画电影中,主人公有一到两个陪伴角色,这些陪伴角色往往不是人类,多为小动物、小精灵或小怪物。它们向观众提供必要信息的同时,也在控制节奏、调节气氛。面向低年龄层的观众群时,设置陪伴角色能缓和影片的严酷程度,给弱小主角带去助力。好的陪伴角色形象大多可爱、个性鲜活,并有限度地参与到故事推进、主题表达中。近年来我国院线动画电影中陪伴角色的使用并不普遍,有些影片即使设置了陪伴角色,也存在遗憾。本文试图通过以上内容的分析为国产动画电影创作带去一些有益参考。

音乐剧的演唱有其自身的特点,不仅是在发声方面有别于美声、民歌、流行唱法,还必须会用声音来塑造人物性格,推动故事的发展,这是一个好的音乐剧演员必备的演唱概念与技能。思想层面,音乐剧的演唱是一个复杂的“综合体”,需要演员建立起音乐剧演唱的最高任务是讲述故事的理念;技术层面,演员需要通过对规定情境的感受调动演唱状态,以及通过对动词的想象来刺激演员演唱的积极状态;最终,运用娴熟的演唱技巧和符合规定情境的人物情感表达,完成叙事任务。

作为具有鲜明地域特征和人文特色的云南美术创作,在20世纪80年代取得了辉煌的成就,“申社”“云南十人画展”“云南画派”“云南绝版木刻”“云南全景花鸟画”“新具象画展”“西南艺术群体”等,都产生过较为广泛的影响。云南美术之所以有现象级的美术作品、美术流派的迭代出现,与上个世纪初云南特有的文化氛围和土壤有密切关系,加上不同的学源与创作方式,使得云南美术创作对于形式的认知和表现成为其重要的切入点。20世纪80年代,云南美术的形式探索对中国美术创作的繁荣,作出了不可磨灭的贡献。

湖北经典民歌《龙船调》是一首反映劳动人民社会生活的民歌,有着很强的感染力和独特的艺术魅力。它在传承发展的过程中不断衍化,并产生了许多以《龙船调》的音乐及内容为素材的多种文艺作品,体现出民族音乐的创造性转化和创新性发展。本文以《龙船调》为例,梳理了其传承展衍历程,以民族音乐学方法探究《龙船调》蕴含的民族音乐传统基因,以文化学视阈阐释如何实现民族音乐传统的创造性转化、创新性发展。

延安版画家在中国共产党构建未来新中国政治理想的感召下,在对延安边区农村新生活的体悟中,创作了很多的优秀作品。作品描绘了拥有文化知识和全新精神生活,怀有科学思想与民主精神,具备阶级观念和反封建思想、具有民族意识与国家观念的边区“新农民”形象。这一“新农民”形象的创造,既是延安版画家深入生活、观察生活的结果,又投射出了其自身的政治理想。它为党的“新农民”主体意识建构的政治愿景提供了艺术化的参照,亦对后来新中国“新农民”的培育起到了引领的作用。延安时期的版画既具有巨大的艺术感染力,符合人民大众的审美需求;又具有社会的启蒙价值,能促人向“新”的创作,对当下文艺创作的方向路径与育新人使命有深刻的启示意义。

青春片如何在类型上进行创新成为摆在电影创作者面前的重要课题,跨类型方式是其中一种有效的创新路径。近几年亚洲国家出品的优秀青春片如《天才枪手》《燃烧》都采取了跨类型的操作方式,将呈现尖锐社会问题的现实题材电影与采用青年形象与成长叙事的青春片进行类型混合,形成现实主义青春片这一新类型,并发挥出了优势。国产现实主义青春片应借鉴有益经验,建立跨类型意识,综合运用多种类型愉悦手段,发挥多层次文化内容的丰富表达,不断改造和创新,创作出真正优秀的国产现实主义青春片。

文艺领域对于城市化这个题材一直十分关注,因为城市化对于土地以及生活在土地上的人的影响太过剧烈。中日当代作家、导演在其作品中通过不同的视角展现了经历城市化过程中的人们的内部及外部冲突与纠葛。虽然国籍不同,但城市的时空变化、资本和欲望的涌动、自我确立的艰难等要素是相通的,因此针对超越国界的两国丰富文本的解析就显得尤为重要。本文主要通过几部文艺作品探究中日当代文艺是怎样书写城市化进程侵入乡村后所引发的城乡冲突的。

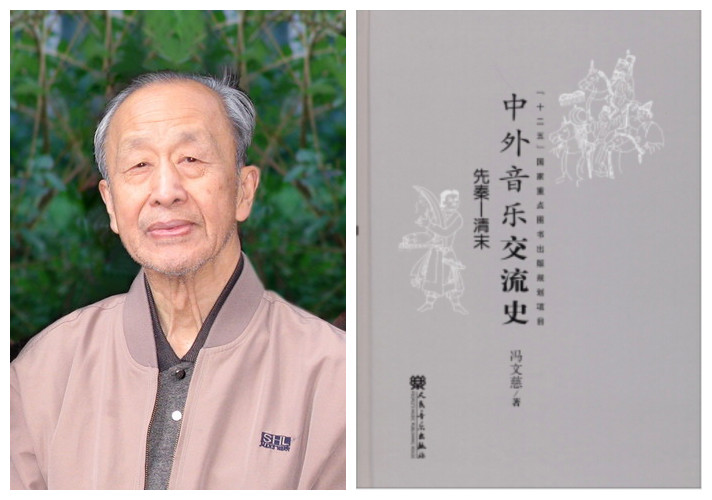

冯文慈在半个多世纪的学术生涯中重点着力于中国音乐史学及古代乐律研究,但他自1978年正式发表学术文章之时,即以勇担道义的批评意识充溢在自己的成果之中,其后二十余载刀笔耕耘,批评实践从未中断,且至新旧世纪之交以对社会文化思潮和杨荫浏著述的批评达到高峰。梳理并分析冯文慈在音乐学术、音乐艺术领域的批评实践、批评观念及其原初推动力,认识“冯式批评”的特征与要旨,对于当下艺术生活、学术批评的健康发展无疑是具有重要意义的。

20世纪80年代以来陈小奇创作了两千余首流行音乐作品,其作品以典雅、古意著称。从语言学的角度看,他的词作在准确把握汉语特点的基础上,在语言创新和规范之间取得了很好的平衡,尤其在化用古诗词时,在遵循现代汉语语言规范的前提下,对古语词进行改写和二次创作。同时根据汉语语音特点,实现歌词与曲调在韵律上的和谐。在此基础上,我们提出流行歌词创作的三条语言学标准:创作时严格遵循语言规范;化用古典诗词时注意古语今化;在美学追求上注重词曲和谐。不少学者从音乐学、文学、社会学等角度对陈小奇的作品及相关现象进行研究,本文尝试从语言学的角度分析陈小奇的歌词作品。

流行音乐作为一种被人民大众广泛接受的音乐类型,有其独特的文化土壤。本文从流行音乐的生发土壤着眼,谈及岭南文化对流行音乐产生的影响,探寻时代对流行音乐发展的引领作用,归纳流行音乐追求个性的独特旨归,为当下的流行音乐创作以及如何推出流行音乐精品提供些许指导。

在古今中外的多方影响下,中国古典舞的发展走过了一条不寻常的路,并逐渐确立了自己的艺术本体,备受关注也备受争议。无论如何创新,中国古典舞都不能丢掉中国传统舞蹈的基础,更不能丢掉传统文化之“根”和“脉”。以当代审美视角重新探索中国古典舞的创作与发展,在提振文化自信的今天显得尤为重要。

沙孟海先生在《近三百年的书学》中将“颜字”推至书法史的重要高度,认为颜体兼具帖学、碑学之长。本文从宋明两朝对颜真卿的接受、颜体中的“笔意杂沓”现象分别考证颜体的帖学、碑学属性,并探讨颜体碑帖双面属性对当代“碑帖融合”书法创作的影响。

“守护”与“拓进”出自于郎绍君学术文集《守护与拓进》,这两个词可以用于概括郎绍君的学术写作。郎绍君是改革开放以来国内最重要的美术评论家之一,面对传统与现代、本土与西方之间的双重矛盾,他一直致力于以辩证的方法探索中国画现代化革新如何“守护”与“拓进”,并试图在20世纪80年代以来的中国艺术尤其是中国画的多元、边界模糊的语境中,整合出批评的共识和标准,避免“一元批评”和“异元批评”的窘境。

在政治、工业、美学等多种力量交互作用下的台湾青春电影,于2011年至2012年前后出现了一些承上启下的关键性作品,它的发展由此进入了一个新周期。新周期中的台湾青春电影具有人才跨界、制作跨地域的显著特点,不仅在题材风格上朝着多元方向发展,也在亚类型的实践上向前迈进。而更深层的变化发生在电影的文化内涵上,这其中既有向主流的回归,也有对传统的消解,更有在回归道路上的迂回。正是在这种继承与割舍中,台湾青春电影的未来值得期待。

本文从社会本体论与生命本体论的差异的角度,描述城市诗的美学轮廓。从生命本体论出发探讨如何处理第一自然与第二自然的关系,确认城市是第一自然和第二自然的混合体,展现第一自然与第二自然不是互相排斥与否定的关系,对自然的亲近、敬畏乃至崇拜的情感与愿望,从来没有远离过人类,包括当代生活在城市中的人们。城市诗美学结构之核心是气氛、特征、灵魂。