【内容摘要】 文艺评论始终是文艺创作的一面镜子,既反映文艺创作的审美价值、文化意义和接受情况,也为文艺创作的未来发展提供重要参考。在社交媒体时代,文艺评论的主体、内容、形式和渠道都发生了较大变化,从相对后置、阐释性的狭义文艺评论演变为即时、交互、创造性的广义文艺评论,其介入和影响文艺创作的方式也发生了相应变化。本文提出“数据库”式协同创作与“转化型传播”的概念,分析文艺评论新形态及其对文艺创作的参与和影响。当下,形式多样的文艺评论与文艺创作共享文本“数据库”,彼此提供丰富的要素资源、展开协同创作,同时,“转化型”的广义文艺评论也推动文艺作品的多义性、多渠道传播。

【关 键 词】 文艺评论 数据库消费 协同创作 转化型传播

纵观古今中外,世界各国的文艺创作与文艺评论之间始终存在着共生关系,繁荣的文艺创作为丰富的文艺评论提供分析对象,而文艺评论则通过反馈、阐释和引导舆论等方式推动高质量文艺创作。二者相互依存却又泾渭分明,核心在于文艺评论通常后置于文艺创作,更多地起到衔接、建议和匡正的作用。同时,文艺评论在我国主要源自文学评论和文艺学传统,文艺评论的主体长期是学者、专业评论家和媒体。他们针对文学艺术作品进行艺术、美学和思想方面的分析,讲究专业性和权威性,这也使大众媒介时代的报刊、电视、广播等媒介的统治地位得以维持。然而,随着数字技术的发展,当今的文艺评论在主体、类型、介质和平台方面均发生了重大变化,每个人都可以通过互联网迅速传达对于文艺作品的反馈,而评论方式也从撰写评论文章扩展为包含长评、短评的文字评论、图文二度创作、播客、视频等多样形式。应该说,当下依托于互联网传播的大众文艺评论具有圈层化、时效性、生产性的特点,不仅能够快速形成舆论观点,甚至可能生产新的文本内容、反哺创作本身。

当我们再次审视文艺评论与创作之间的关系、讨论文艺评论如何影响文艺创作时,就必须直面现实的三重面向:第一,大众化的文艺作品与观众之间的审美距离正在缩减,专业评论和普通观众之间的话语权壁垒也在消融。在人人可评论、人人可发声的时代,文艺评论的定义也应从专业性、学院派的阐释分析性的文字评论,扩展为形式丰富、主体多样的广义的文艺评论,这也是本文将受众对文艺作品进行的创造性、转写型内容生产纳入分析的原因;第二,由于评论主体、介质和平台的变化,学院派、权威性的专业文艺评论对文艺创作的反馈仍是后置的,但即时并成规模的大众文艺评论则对文艺创作与传播的“正在进行时”产生了显著影响,两种评论各司其职;第三,当今文艺创作和文艺评论的二分法已不再确凿分明,特别是对于面向大众和商业市场的文艺作品而言,许多创作者已经开始与评论者进行“协同创作”,评论介入创作的方式得到了多元发展。当然,这并不等同于我们不再需要高质量、专业化的文艺评论,恰恰相反,现实发展要求传统文艺评论在加强专业、客观、独立的基础上,也要正视大众文艺评论的影响力并尝试与之对话,如此才能真正了解大众所想、人民所需,从而发挥引导作用。

一、“数据库”式协同创作的形成

当下大众文艺评论对于文艺创作的影响,首先体现在其作为多义性、生产性的阐释文本对于文艺创作的激活。正如接受美学领域对于文艺评论作为“期待视野”影响文艺创作的分析所指出的,对于面向受众市场的文艺创作而言,艺术表达和观众反馈同等重要。在数字技术的影响下,获知观众反馈的手段早已不限于传统的受众调研,除了票房、口碑、评分这类直接反映观众判断的数据之外,当今的文艺评论不仅能够实现极为迅速的反馈,而且生产方式和呈现形式非常多样,内容丰富而具体,甚至自身也成为了一种创作和文本生产。随着大众文艺评论的生产规模和质量的大幅度提升,评论文本对于文艺创作产生了前所未有的影响。

[美] 约翰• 费斯克著《理解大众文化》

其实,如果我们回到约翰•费斯克的大众文化理论,会发现文化研究其实早已主张“大众文化只能在互文关系中加以研究……初级与次级文本间的相互关系跨越了它们之间的一切界限;同样,第三级文本与其他文本间的相互关系跨越了文本与生活之间的界限”。费斯克的分析对象是大众化的电视节目,其中的初级文本指元文本即节目内容本身,次级文本指媒体宣传、专业评论等衍生性的阐释文本,三级文本则是指较为松散的受众讨论。在他看来,这三级文本之间存在垂直文本间性,互相影响和渗透。初级文本呈现霍尔意义上的“编码”,而次级文本和三级文本在解码的同时,也通过对初级文本“施加压力”,阐释并激活电视文本中的多义性,实现意义再生产。简单来说,以费斯克为代表的后结构主义文化研究理论认为,次级文本和三级文本不仅仅是“作者已死”前提下的阐释性或评论性的文本,更是为原始文本注入新活力的二度创作。

从20世纪起,中外文艺领域就不乏评论文本激活原始文本的案例,在流行文化史中更是屡见不鲜。在1970年代,美国科幻电视剧集《星际迷航》的编剧吉恩•罗登贝瑞就要求其编剧团队定期参考粉丝杂志《史波克狂欢》(Spockanalia)。这本粉丝杂志每期含近百页内容、近二十篇图文,不仅包含观众对剧集的评论,还有大量基于电视剧情或人物的二次创作,这些都为该剧提供了多义性的解读,在一定程度上影响了剧集创作的方向,也帮助其成为了美国科幻影视作品中最经典、最具生命力的IP之一。在日本、韩国等部分国家,在制播制度的支持下,“边拍边播”的制片方式也将受众评论作为创作方向的重要参考,许多创作者会根据观众的不同反馈更改剧情走向甚至故事结局。

在后现代语境下,特别是在扁平化呈现海量信息的互联网时代,文艺评论的内容几乎已经成为一种类似东浩纪意义上的“数据库”,而大众文化产品的创作也在一定程度上成为了一种生成式的内容生产。在东浩纪看来,“数据库”提供的并非故事或叙事本身,而是叙事特别是人物形象的“构成要素”,这在特定语境下被他描述为后现代的文化生产及消费方式。在中国文艺创作语境里直接套用这一概念当然不准确,但我们依然能够借由它有效地想象当今文艺创作与大众文艺评论生产之间的微妙关系:一方面,依托互联网的新型文艺评论,不再局限于对文艺作品作出整体、完整的评价,转而提取文本中的构成要素,以“文本盗猎”的形式进行局部评价、混编,甚至对要素进行重组,完成二度创作;另一方面,文艺工作者虽然在创作环境中进行相对独立的艺术表达和叙事,但这些富有创造力的文艺评论也为文艺作品的创作提供了资源和新的构成要素,供文艺创作者参考或征用。换言之,文艺创作和文艺评论共同进入了互文的新形态,二者之间存在一个共享的“数据库”,双方共同为数据库提供文本资源,也都从中调动要素,进行评论或创作。创作者和评论者的身份在一定程度上融合了,双方都成为了“文本盗猎者”,在彼此供给的文本世界中汲取要素,再依照自己的蓝图进行创作,这就是所谓“数据库”式协同创作的核心特点。

在好莱坞,电影、特别是系列电影的创作显现出明显的协同创作趋势。例如,《哈利•波特》系列小说和电影拥有在西方规模最大、生产力最强的粉丝群体之一,观众每年为其贡献大量富有创造性的评论和同人作品,也因而扩充了“数据库”中的众多要素,其中之一就是格林德沃与邓布利多间的人物关系。粉丝为这对原著中着墨不多的人物关系贡献了大量评论、想象和扩写内容,并且逐渐生成了广受观众接受和喜爱的统一气质。以至于在2016年开始启动的《神奇动物在哪里》系列中,J.K.罗琳对这组人物关系显著侧重的塑造,甚至“喧宾夺主”掩盖了主要角色纽特•斯卡曼德的故事线,这显然也受到了粉丝“数据库”的影响。同样,《饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌》(2023)将本传影片中彻头彻尾的反派角色斯诺重新塑造成富有个人魅力和复杂人性的主角,这在传统意义上是对电影观众的巨大挑战,但也因为其再创作吸收了“粉丝同人小说”中的大量要素,而被赋予了“脱离形象”(out of character)的合法性。

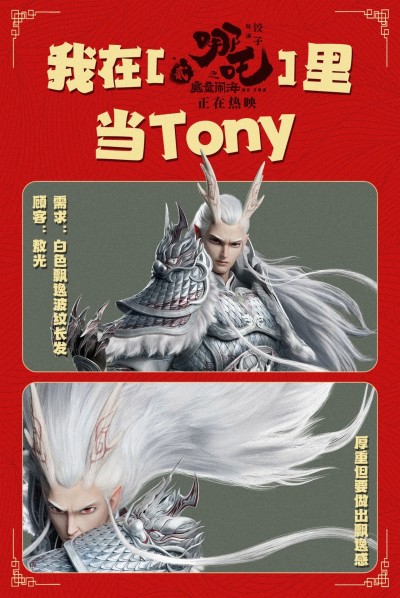

在我国,“现象级”的2025年春节档电影也不失为一个新鲜案例。取得历史性票房成绩的《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)在核心文本层面充分体现了导演饺子的独立性和个人艺术表达,这保证了影片的完整性和基本质量。但在无关核心叙事的构成要素中,也有明显提取自受众“数据库”的碎片,而且取得了良好反响。其中之一就是东海龙王敖光的人物造型,据饺子所说,是从原本设想的类似“鳌拜”的传统龙王形象修改为成片中高大英俊的帅气形象的,而修改依据就源自《哪吒之魔童降世》(以下简称《哪吒1》)(2019)的受众在评论和二度创作文本中对敖丙父亲的想象和讨论,这也导致敖光在第二部中的化人造型和第一部已经定型的粗犷龙型之间存在些许违和感。类似地,影片对关键人物哪吒和敖丙的人物关系的处理也受到了第一部受众反馈的影响,在第二部中的刻画更加明确。与之相对,同为系列影片但口碑欠佳的《封神第二部:战火西岐》则恰恰没能有效地回应大众对《封神第一部:朝歌风云》的评论和延伸想象。诚然,导致影片表现不如预期的原因是复杂的,但参考相关观影报告中“姬发人设”“爱情线”“更喜欢《封神1》”等关键词,则不难发现创作者对于叙事的处理和观众在看完第一部后的预期出现了偏差,而偏差正是来自于受众对于《封神第一部:朝歌风云》中人物的接受和理解已经达到了“创作”层面,而非停留在接受层面,对人物和情节都展开了超出元文本的想象。比如,第一部上映后,在互联网上被津津乐道的“哈基米”被赋予了妲己在妖性和动物性之外的“宠物性”,这与影片对于妲己的塑造显然有一定偏离,却成为了众多观众理解人物的入口和对妲己未来发展的预设,以至于第二部中的妲己因戏份缺少未能继承这份“数据”后而遭到观众诟病。主人公姬发以及质子团则更是被受众评论和再创作赋予了众多“构成要素”,发掘了人物脱离原始剧情进行多义性发展的可能性,例如姬发与伯邑考的兄弟情、姬发与质子之间的友谊等,都是第一部受众反馈和评论中极为重要的资源,进而发展为受众数据库中广受喜爱的姬发“人设”中的一部分。而《封神第二部:战火西岐》选择通过与邓婵玉的感情关系作为线索来塑造姬发的成长,其实从影片本身的叙事发展来看算是顺理成章,而且成片中已经尽量弱化了“爱情”的比重,但最终呈现依然与受众“公认”的构成要素产生了冲突。由于《封神》系列的创作模式是三部套拍,在情节上作出重大调整的空间有限,而第一部的口碑又很大程度上建立在年轻观众对于原文本再阐释、再创作的基础上,使得第二部与受众和粉丝所消费与生产的数据库“脱节”了。同时,成规模的观影舆论对春节档影片的票房表现也产生了巨大影响,受众的即时反馈能够在短时间内抵达其他潜在观众,帮助他们迅速抓到“重点”或得知“雷点”,进而影响人们的观影决策和心理期待。

电影《哪吒之魔童闹海》中的敖光形象

从1970年代的科幻剧集到2020年代的好莱坞电影,再到2025年中国电影市场中《哪吒2》与《封神第二部:战火西岐》的对比,都侧面反映了创造性的大众文艺评论对文艺创作的影响以及这种影响可能导致的市场反馈差异。一方面,次级文本与三级文本在费斯克的分类中分别指相对体系化的衍生类文本和更加松散、口碑式的观众评论,但是在互联网环境和数字技术的加持下,二者如今已经很难明确区分,甚至由于“非专业”的受众评论传播速度往往更快、形式也更加灵活丰富,反而会对初级文本的意义再生产和传播效果产生更大影响。另一方面,基于互联网的大众文艺评论已具有足够的再生产能力,评论的形式内容早已不限于“观点输出”,更是对于文本意义的阐释和再创造,从中生成构成要素并形成“数据库”。文艺评论与文艺创作都能从共享“数据库”中调用叙事或形式的构成要素并加以创作,又不断投入新的创作文本进入数据库,彼此之间产生关联、彼此互动。费斯克意义上的垂直文本间性已然混合在初级文本创作的过程当中,逐渐形成“协同创作”模式。这一模式当然有其两面性,对受众集体智慧的吸收调用常常也伴随着被网络舆论裹挟的风险,需要专业、客观的文艺评论及时与文艺创作产生对话,这就要求评论者和创作者一样,对于大众审美和网络舆论有一定敏感度,并保持开放和对话的可能。

二、文艺评论对文艺作品的“转化型传播”

如上文所说,互联网和社交媒体的赋能使得大众文艺评论对于文艺创作的影响“提前”了,不仅能够实现即时反馈,甚至可以同步参与到创作进程中,为文艺创作提供“数据库”式的创作资源。与此同时,文艺评论对文艺作品传播的影响模式也较以往产生了变化,同样也反哺于文艺创作。之所以将传播与创作关联起来,是因为当下的互联网文艺评论所影响的“传播”实际上已经超越了传统意义上的“传播效果”,即传播的范围和收益。更重要的是,文本意义本身在传播过程中也经历了再创作和再生产的过程。传统文艺评论有其特定的受众,能够影响的范围有限,往往通过大众媒体“以一传百”,笼统地抵达受众,后续则依靠人际和口碑传播扩大影响,这是标准的大众传播逻辑。然而,在互联网上传播的大众文艺评论可见性高、互文性强,而且评论之间互相影响,能够迅速形成圈层化、规模化的观点,容易达到“一呼百应”的效果。如果说人们以往能够有选择地接收或接受传统文艺评论的观点,如今则几乎不可能拒绝铺天盖地的网络评论对自身的影响。这就导致了文艺评论影响作品传播的一个核心变化:评论不再是滞后地影响文本的传播效果和大众评价,而是在许多观众第一次观看文艺作品的时候已经极大程度地影响了他们的观影预期和解读方向。

当下文艺评论推动作品传播的主要方式是通过次级文本和意义的再生产,其生产方式有两类:一类是肯定性生产(affirmative production),即提炼文艺作品中的气质和核心价值并进行扩散,与作品宣传的思路基本一致。在电影领域,从《西游记之大圣归来》(2015)的观众“自来水”现象,到《孤注一掷》(2023)的“反诈短视频”宣传,再到“我和我的”系列电影引发的爱国主义讨论,不乏观众评论形成正向舆论、进而扩大作品影响力的典型案例。另外一类则是批评研究常常忽略却十分重要的,即本文所强调的转化型生产(transformative production),指评论在传播原文本的过程中,不断对原文本进行吸收和转写,或对原文本进行局部再创作,又依托互联网和数字技术生成“附加文本”。这些附加文本可能与原文本并不完全相同,使得文本意义发生变化,从而一边传播原文本、一边生成新的互文性文本。换言之,文本间性在互联网时代格外可见,甚至能够实现对原文本的转化型传播。

电影《孤注一掷》海报

“转化型传播”之所以在当下对文艺创作有重要影响,是与社交媒体平台和即时评论技术息息相关的。在技术加持下,大众评论通过即时反馈生成“衍生内容”,并附加于原文本之上,演变成新的“转化型文本”面对其他观众。这一影响对于网络文艺和网络视听内容的传播尤为显著,因其投放本就依托于网络视频平台,也往往第一时间面对受众的即时反馈。以网络视听作品和“弹幕”评论为例,弹幕评论除了对作品进行整体评价之外,往往会针对具体、局部的文本内容进行强调、偏移或发散式解读,如对“虐点”“糖点”“槽点”的发现和点评,往往和原文本的主体表达不一致,很大程度上是受众解读时对于文本的再创作。当这类弹幕评论形成规模时,对于第一次打开弹幕观看视频的受众来说,其接收的文本早已不是原始文本自身,而是原始文本加上评论文本后形成的转写型衍生文本。“弹幕”等互动技术使得网络评论迅速成为原始文本的一部分,影响甚至引导其他观众对原文本的解读,使其在视听作品播放的过程中选择性地强化、偏离或改写特定内容。也就是说,在许多网络文艺作品的传播过程中,创作和评论从抵达受众的最初时刻起就相互缠绕、相互影响了,这些短评式的网络评论在一定程度上引导着受众对原始文本的解读方式和注意力,使得文艺作品在传播过程中也经历着转化、混编和再生产。

在媒介融合时代,转化型的文艺评论和传播也能够通过延伸解读、协同创作的方式,参与原作品在跨媒介叙事语境下的“故事世界”的共建。跨媒介叙事由媒介学者亨利•詹金斯提出,简单来说,其核心定义是指多种媒介生产在保持独立存在的前提下又互相协作,共同服务于一个整体叙事。许多研究已经深入讨论过跨媒介叙事在文艺创作中的应用,大多都强调跨媒介叙事系统的成立需要仰赖“共世性”和“故事世界”的建构,也就是允许不同媒介类型的文本在同一个世界观下进行创作并产生关联。当今最典型的跨媒介叙事案例就是以美国漫威为代表的“漫威宇宙”,该系列将同一超级英雄世界观下的人物故事生产为包含漫画、动画、电影、剧集、游戏在内的媒介内容,这些作品保持独立、并同时为叙事的集大成者即《复仇者联盟》系列电影服务。在我国,也有过一些跨媒介叙事IP打造的尝试,例如追光动画的“封神宇宙”、陈思诚的“唐探宇宙”等。如同詹金斯所主张的,跨媒介叙事高度依赖受众的文本再生产,充分鼓励受众为搭建世界观填充内容、添砖加瓦,这其中既包含了观众的转化型评论,也包含了转化型传播。上文已经不断强调,受众的转化型评论如今内容丰富、形式多样,许多已经发展为一种二度创作。这些创作在跨媒介叙事的世界观建构过程中,不断作为共创内容被纳入故事世界,甚至成为艺术家后续创作的一部分。例如,于2011年开始在起点中文网连载的网络小说《全职高手》在流行之后,经历了广播剧、动画剧集、动画电影和真人网络剧的改编。在每一次改编中,受众的转化型评论和创作都充分参与到“全职”世界观的建设中,包括读者对于人物造型、战队队服、队徽和“荣耀”游戏标志的二次创作等,均不同程度地影响了《全职高手》各版本的创作。换言之,在《全职高手》的改编过程中,原作小说和读者、观众的转化型评论一同作为作品世界观的一部分成为了参考对象,共同服务于这一IP的整体叙事,也确实取得了成效。受众的转化型传播则更多地影响“故事世界”中各个部件和各种媒介内容的关联性。在“唐探宇宙”中,系列电影已经积累了相对稳定的受众基础,但同一世界观下网剧传播面向的受众不同,传播力度也有限。在网剧播出过程中,电影粉丝在对“唐探”网剧的传播中不断强调电影与网剧在世界观方面的细节关联,通过联系二者的“共世性”来强化一般大众对于“唐探”世界观的认知。《哪吒1》和《西游记之大圣归来》的成功联动宣传也部分归功于受众的转化型传播,尽管二者在制片层面上不属于同一故事世界,但都深受观众喜爱。在粉丝通过舆论和二次创作不断强调二者关联的助推下,哪吒和大圣最终实现了联动宣传,成就双赢。

文艺评论推动的转化型传播对于文艺创作的影响是双面的。一方面,转化型传播能够不断创造和生产出附加文本供受众消费和讨论,能够赋予文艺作品相当长久和可持续的生命力。比如《甄嬛传》(2011)就凭借互联网时代受众乐此不疲的“细读”和层出不穷的“造梗”,从一部热播“古装宫廷剧”发展为一个极其丰富的多义性文本,成为现象级的流行文化典型而且影响力延续至今。同时,评论对文艺作品的转化型传播可能帮助文艺作品打破类型限制,实现“破圈”,从而触及新受众群体。当下,互联网传播已经成为绝大多数大众文艺作品抵达受众的主要渠道,而分众、分圈、分层则是线上传播的重要特点。一般来说,不同类型的文艺作品有其特定的受众群体和画像,不同受众圈层也有自己的审美偏好和话语体系,想要凭借文本自身的质量实现“突破圈层”是十分困难的。然而,文艺评论和受众反馈通过激活作品的多义性并富有创造性地对其进行再阐释,能够赋予作品新的风格气质甚至文化意义,从而融入其他圈层。纵观我国近十年来成功“破圈”特别是抵达年轻观众群体的文艺作品,除了作品自身创作质量过硬之外,几乎都离不开这种转化型传播的助力。

电视剧《觉醒年代》剧照

例如,重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》(2021)在自身创作质量过硬的前提下,实现“破圈”并受到年轻观众喜爱的一个重要节点,就是观众剪辑的“延乔”(陈延年、陈乔年)视频在哔哩哔哩等平台的快速传播,使得“延乔”兄弟的青春热血、革命精神和英勇就义先于剧集的整体叙事获得了年轻人的关注,吸引他们观看全剧。在哔哩哔哩平台,最流行的“延乔”视频可达到近千万播放量,成为《觉醒年代》在年轻观众群体里的小舆论场。陈延年和陈乔年在剧中的人物塑造出色,特别是牺牲桥段的升格镜头很有感染力,但情节比重显然不及陈独秀、李大钊等主要人物。观众创作的评论视频聚焦于他们,是对原作的适度“转写”,却成功地将剧集带入年轻人的审美语境中。与之类似,科幻电影《流浪地球》(2019)在年轻女性观众中的流行也部分归功于观众对于“莫强求”(人工智能MOSS、刘培强)人物关系的转化型创作和传播。截至2023年初,“莫强求”标签在以女性用户为主的趣缘网络社区乐乎(LOFTER)上有超过600万浏览热度,远超《流浪地球》相关的其他标签,足以证明其对年轻观众特别是女性受众的影响力。在类型传统中,“硬核科幻”的内核是典型的男性意识形态,其目标受众一般也多为男性,《流浪地球》中饰演刘培强的演员吴京更是男性气质的代表。但是,女性观众对于《流浪地球》中人工智能MOSS和刘培强——这对人物在原片中的关系类似于《2001太空漫游》中的HAL与大卫的另类浪漫关系的改写和想象,弱化了吴京和影片的男性气质,开辟了女性观众对《流浪地球》的另一种阐释和消费方式,在后续舆论中又与影片传达的“中国式太空方案”的民族主义情绪不谋而合,是文艺评论助推“转化型”传播,促成文艺作品“破圈”的成功案例。

另一方面,水能载舟亦能覆舟,当分散和偏移式的评论形成非理性的舆论,也可能会为文艺作品带来颠覆性的影响,以偏概全地曲解原文本的核心表达。本应“瑕不掩瑜”的文艺作品,也可能因为“一着不慎”而招致大规模的舆论审判。对于文艺市场和行业而言,任由不加引导的舆论极速发酵,会直接阻碍文艺作品接受大众检验的机会,也不利于文艺创作“百花齐放”的局面。在电影和剧集领域,宣传公司、粉丝和水军通过“养号”“刷分”、进行“豆瓣评分大战”的现象屡见不鲜,正是因为作品评分能够显著影响观众的观影意愿,而评分系统往往受到各种因素牵制,因此并不能直接反映出影片质量和大众评价。近年来,抖音、微博、小红书等平台也成为舆论主战场,鱼龙混杂的真假信息和反馈进一步加大了观众分辨文艺作品质量的难度。因此,在正视大众文艺评论的创造力和重要性的同时,也应该进一步鼓励专业媒体、影评人和学者进行独立、客观、富有建设性的专业文艺评论,对文艺作品进行深入分析的同时,也要对舆论进行适当引导。

三、文艺评论与文艺创作的新形态与新关系

本文试图论证的主要观点有三:第一,在技术和平台支持下,文艺评论的生产性大大提升,影响文艺创作的参与环节也显著前置,文艺评论的生产方式及其与文艺创作之间的关系产生了新的变化和发展。对于文艺评论的认知,需要从学院派、专业化的狭义评论扩展到主体多元、形式多样的广义评论,其中不仅包含对于文艺作品文本进行整体性分析的“正式”文艺评论,也包含围绕文艺作品局部内容、构成要素所展开的具体、零散的评论型文本。此外,作为积极受众的评论反馈,受众针对文艺作品进行的二次创作也应包含在内,因其不仅表达了受众对于文艺作品的好恶评价,而且富有珍贵的受众创意和集体智慧,与文艺创作的联系十分紧密。特别是在社交媒体平台和数字技术的支持下,这些碎片化、即时性的文艺评论和二次创作总是能够先行触达文艺创作者和其他受众,对文艺创作产生重要影响。在这一背景下,文艺评论和文艺创作的两分法也受到挑战,接受美学所强调的“双向影响”在当下的解释力已不足以概括文艺评论对文艺创作的介入和参与,需要引入分析当下文艺评论形态的新视角。

第二,本文参考大众文化研究及亚文化研究领域内的重要理论和概念,提出当代文艺评论和文艺创作的“数据库”式协同创作。简单概括,“数据库”式协同创作一方面指文艺评论生产的“数据库化”,即不再受限于对文艺作品文本的整体分析和评述,而是从文艺作品中提取文本碎片和“数据”(构成要素),围绕其进行评价、传播和再创作;另一方面,文艺评论在进行文本和意义的再生产过程中,也为文艺创作提供新的资源和“数据”,包括对人物形象、人物关系、视听呈现甚至局部叙事的延展、改写和再想象,供文艺创作参考调用。在文艺创作和文艺评论的新形态与新关系中,存在一个共享“数据库”,双方都是创作者也都是接收者,进行协同创作。需要强调的是,本文提出的“数据库”概念并非对东浩纪后现代文化理论的完整搬演,但大体认同东浩纪对于“宏大叙事让位于数据库叙事”的基本判断,特别是在互联网时代信息碎片化、无序化的语境中,无论是文艺评论还是创作的生产逻辑都发生了变化,围绕特定要素进行生产消费的“圈层”,也大致符合东浩纪意义上由“小叙事”生成“共同体”的理解。据此,本文提出“数据库”式协同创作,并不是要将所有文艺创作和文艺评论一概而论地进行定义,而是借此作为我们在数字时代想象文艺评论新形态、新生产方式的起点。

第三,文艺评论的新形态也推动文艺作品传播模式的新发展,本文将其具体描述为“转化型传播”,即受众在助力传播作品的过程中对其进行激活、转写和混编,从而生成新的文本。实际上,“转化型再生产”和“转化型传播”早已存在,但此前更多局限在趣缘社群和“粉丝”等积极受众的范围内,没有对文艺作品在大众层面的传播造成显著影响,反而是受众跟随传统媒体宣传的口径和方向而进行的“肯定型传播”效果更好。但是在数字技术的加持以及“数据库”式协同创作的模式下,包括“造梗”“二创”“吐槽”等形式在内的“转化型传播”已经完全渗透到文艺作品的线上传播中,而且往往以迷因传播的方式迅速扩散,甚至形成舆论。对于特定文艺作品、特别是网络视听作品而言,作品从投放到受众市场和互联网平台开始就已被赋予了多样化的解读,迅速融合成“文艺作品+文艺评论”的“新”文本进行传播。在这里,“转化型传播”也成为了受众的“导读”,成为作品宣传、受众阐释的重要参考。

总而言之,当下的文艺评论在主体、形式、渠道方面都发生了较大变化,对文艺创作的参与程度和影响力也与日俱增。“数据库”式协同创作指向了对评论与创作的新形态、新关系的理解,着重讨论了广义文艺评论的即时性、生产性和碎片化特点,同时强调其与文艺创作之间互动性、协同性的提升。从实践角度来看,内容丰富、形态多样的文艺评论在整体上当然有益于文艺事业的发展,它们对文艺作品作出及时反馈,也为文艺创作提供创意资源,成为衔接文学艺术与受众日常生活的重要桥梁。但与此同时,大众文艺评论被裹挟、利用以及舆论的非理性风险依然存在,这也为作为参考和风向标的专业文艺评论提出了更高要求。碎片化、无序的“数据库”式生产需要与宏大叙事和专业评论相互制衡,唯有各方协力,生产可见、可信、可对话的文艺评论,才能更好地推动高质量的文艺创作。

*为方便电子阅读,已略去原文注释,如需完整版本,请查阅纸刊。

作者:尹一伊 单位:北京师范大学艺术与传媒学院

《中国文艺评论》2025年第3期(总第114期)

责任编辑:王璐

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号