日本作家谷崎润一郎的散文集《阴翳礼赞》从文学家特有的观察视角,以细腻而又生动的文笔,诠释了日本传统文化的精髓。本文从“清寒即风流”的情境、“污秽出文雅”的器物、“薄暗光线里”的饮食、“殿堂庇檐深”的意象等四个方面,分析论述《阴翳礼赞》中隽永的美学意味,总结出精神安然的东方审美之境,进而探讨现代设计的东方美学意蕴。

陈子庄的作品在其离世之后得到了国内画坛和社会各界的高度评价,但是对其艺术生涯和绘画思想的梳理,学界尚未充分展开。陈子庄的绘画艺术既坚守了传统文化的精神和风貌,又从文人画前辈那里汲取了个性化的笔墨特征,紧随时代发展敏锐地学习新方式和新思想,具有多元化的要素和超越时代的价值。对陈子庄艺术风格形成过程的探讨,为中国传统文人画的发展提供了有益的启示。

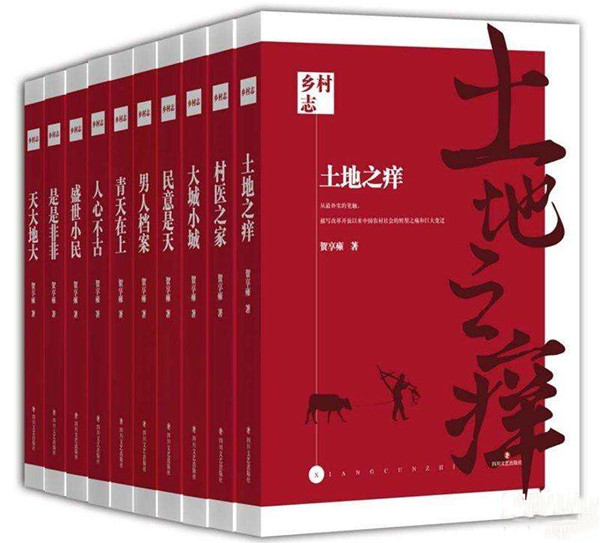

本着深入生活的文学创作态度和现实主义创作手法,贺享雍的“乡村志”系列小说集中描写了贺家湾在新中国成立后尤其是改革开放以来的乡村变迁过程,从土地、医疗、经济、政治、文化等多方面展开叙述,着重表现了贺家湾三代人在物质生活、内心情感和价值观念等方面的转变,记录了几十年来川东地区乡村风俗风貌及变迁,反思了当下乡村发展遇到的新的现实问题。同时作家吸取民间艺术资源和传统小说叙事经验,描绘出一幅独具地方特色的乡村风情画。作家在对乡村现实发展境况和农民心理、价值观念变迁的书写之中不断思考当下中国乡土伦理与文化建设问题以及农村未来出路,在承续柳青、赵树理等前人创作经验的基础之上,为当代中国乡土文学添上浓重一笔。

近年来现实题材戏剧创作异常热闹,现实主义创作方法又重回主流。由于创作者对现实主义的本质认识不一,其成果也参差不齐。现实主义不等于现实题材,也不等于简单的生活真实。一拥而上地去写现实事件、热点题材,势必重蹈“题材决定论”的覆辙。现实主义戏剧要塑造典型人物,但典型人物并不简单地等于英雄人物,一味地对人物“英雄化”可能滋生新的概念化。现实主义创作要求高于生活,但不能以主观情感代替客观真实,以感性逻辑淹没理性逻辑,若倾向性压倒真实性,其结果难免事与愿违。现实主义虽是老传统,但也是一个新课题。真正的现实主义戏剧须恪守本质,不断丰富其内涵,只有这样才能收获更多的新成果。

作为网络数字时代的产物,网络文艺的发展遵循着以技术为中心的媒介融合逻辑。在新旧媒介融合的过程中,网络文艺主动谋划布局产业发展空间,拓展IP经济与媒介整合,而传统媒介文艺也以网络化为趋势,在融入网络文艺中实现着自身转型与融入。

改编为电影创作提供蓝本,这已经成为一种通行方式。艺术语言的迻译是改编中的规定动作,这种高难度动作使改编超越了原创的复杂与难度。从实践经验中可知,具备较好视觉化特征的文学作品更适于改编,但不能仅仅停留在借故事的层面,应该运用独属于电影的叙事语言来提升原著的精神品质。与语言的转换相比,更深层次的改编是价值观念与叙事理念的切换。要实现有意义、有价值的改编,必须妥善处理和对接观众的接受与审美,重塑观念并重述故事。

回望历史,不难发现,“五四”时期前贤们提出的中国绘画现代转型的方案,以“现代性”的价值观,持续地创建和构筑着中国绘画的表现形态与健康体格。其立意之高,命题之难,使之成为贯穿近百年中国绘画史的世纪性课题。本文在追溯与反思中,探寻这一命题难于实现的原因,揭示了以写实主义为“主线”推动中国绘画现代转型存在的思想误区,以及五四新文化运动、“85美术新潮”两次意图借力社会变革实现中国绘画现代转型的时代局限性,并将历史经验与教训置于新时代的语境之中,予以分析、梳理与归纳,探析中国绘画现代转型的终极目的以及实现路径。

从第一届“国展”算起,40年来,传统书法历经复苏、勃兴和回归三个阶段,在“形”“质”层面已经具备了较为充足的储备,取得了不凡的成绩,但重“法”轻“格”的现象较为突出。以历代经典法书为载体的传统书法是汉字书法的主流,对其进行品评须从形质与气格两个维度展开。书法的形质与气格唇齿相依,好的形质要通过严格的技法训练体现出来,雅的气格则需要学养的浸润方能生成。

“80后”书法群体大都拥有系统而专业的高校教育背景、与生俱来的对创作形式的关注和独创意识,成为各大展赛入展主力,加之多元化媒体平台的持续有力推动,为“80后”书法群体的茁壮成长奠定了很好的基础。当然,“80后”书法群体自身也存在隐忧与瓶颈,即创作与学养的难以兼善,故“80后”书法群体需要进行由重技轻道到技道双进的发展转化,努力做到艺文兼备。从传统文化的发展要求来看,“80后”书法群体应肩负起接续传统、振兴文化的责任。

作为“武夷剧作家群”的代表,王仁杰的剧作不仅保留了旧传奇的叙事范式,更发扬了梨园戏的诗文传统,成为福建剧坛上返本开新的代表人物。然而,在“后《董生与李氏》时代”里,王仁杰的创作却发生了转向:他进一步转向中国古典戏曲的抒情传统,追求“繁华落尽见真淳”的境界,消解激烈的冲突、放弃曲折的情节,将笔力倾注到对人物复杂心绪的描摹和深沉情感的倾吐之中。但是剧作家也因追求真淳与典雅,于有意无意间将削弱戏剧性视为“落尽繁华”与“转向抒情”的必要手段,把“诗性”与“戏剧性”隐然对峙起来。从舞台演出的角度看,这反映了新编戏创作将剧作的重心由“剧”向“曲”转变的倾向。但在观众欣赏习惯已经改变的今时今日,我们仍应重新强调戏剧性——这一支撑剧作的核心力量。

形形色色的儿童美育实践活动,在当今中国社会可谓蔚为大观;但关于儿童美育在学理上系统的探索与科学的实践研究,在当前中国美育学界却显得极为薄弱。本文基于儿童成长的相关经历,提出诗画融通的儿童美育观,即通过诗画融通,从小系统地涵育儿童锐敏的感觉、滋润的情感、清明的思致、生动的创造和斑斓的生活底色。儿童美育应该以艺术欣赏作为主体,艺术创作作为辅助,艺术批评作为引领,艺术人文作为教养,由此期望能为中国儿童美育提供一个别开生面的视角。

对于网络文学乃至整个网络文艺而言,评价体系建设是一项“当务之急”。当前网络文艺中存在的诸种问题,与评价体系薄弱、评价标准缺失和批评方法不当有直接关系。本文从分析网络文学批评存在的问题和成因入手,在与传统文学批评进行比较的过程中,寻找制约网络文学批评的难点,探索提高批评效果的可能性路径,提出从事网络文学批评工作应当具备的基本条件。

在20世纪的中国画创作中,钟增亚是一位成就卓著的艺术家。他的人物画、山水画等系列作品匠心独具、清新雅致、别具一格,显示了他超凡的创作能力。本文以钟增亚的绘画创作实践为基础,分析了他在中国画创作上的多元探索,以及他在创作表现上的特殊贡献。

南北朝对峙的格局形成后,造成了南北书法风格的分野。北朝造像题记中,巩义石窟寺历经北魏至北周的多处北朝造像题记书体风格多样。题记中出现楷、隶、行书体杂糅的书写特征,但主体以楷、隶两体或楷、行两体在字体、笔画细节及字形结构上相互杂糅。这些造像题记书法给我们描绘了北朝书法的基本构架和面貌,对我们认识北朝字体的演进和南北书风的异同具有重要意义。

近年来,由漫画改编成真人电影在国内学界和产业内都成为备受关注的热点。本文以日本漫画家五十岚大介的图像小说《小森食光》到电影《小森林》的改编个案为例,将电影文本与原著漫画进行对照,试图从风格、主题、剧作技巧及叙事语言转化等方面,详细解析影片的改编策略,进而探索漫画向真人电影改编的艺术规律,挖掘对我国漫画改编真人电影创作实践的点滴启发。

中国书法从自觉以来,就存在两种书写与展示的空间与类型,即案头与厅壁。这种双线并行发展的传统,被当代史论与批评视野中“案头书写”的单一印象所遮蔽。本文想要梳理和强调的,正是一直以来书法史不够重视的厅壁书写与展示传统,以及在今天非实用条件下,看待展厅这一书法主要存在方式的理性视角。同时,本文还推测,迭代更新的数字虚拟图像技术、能在移动屏幕或厅壁空间便利地设置虚拟展厅、作品尺幅和细节的任意调节等,都有可能逐渐模糊案头与厅壁的界限,带来两种审美习惯的和解与合流。

继《舌尖上的中国》系列之后,中医药文化纪录片《本草中国》成为在大众市场上获得成功的又一案例。作为一部由国家卫计委支持、商业资本投资的大型纪录片,《本草中国》既汲取了过往优秀商业纪录片的创作经验,又形成了自己的特色和突破,成功地让小众题材的纪录片成为大众文化的消费品,给其后《本草中华》《本草中国2》等纪录片颇多启示。本文试图通过分析《本草中国》的创作范式,为中国纪录片提供参考。

“积淀说”在实践美学中占有重要的地位,是一种重要的理论工具,它揭示了人类审美心理的产生、形成和诸多变化。从“积淀说”角度考察中国画传统笔墨的演进过程,会发现传统笔墨的发展正是在“积淀”基础上不断“突破”的过程。

改革开放以来,农村题材电视剧的叙事话语从20世纪80年代初侧重于对农村愚昧落后意识的批判以及现代文明的启蒙、反映现代性与农村遭遇后激起的思想嬗变与情感波澜,演变为新时代以来日益关注如何在现代文明的感召下劳动致富,走上可持续发展的绿色之路。农村题材电视剧深刻透视农村与农民从外在生活到内在精神的变迁脉络,以纪实性与艺术性兼容的审美追求,谱写了一曲新时期中国农村与农民波澜壮阔的“山乡巨变”之歌。

本文以沈鹏先生对文化发展的四点忧思为基础,以当代书法面临的问题为切入点,从提高文化水平改变书家“泛化”、呼唤人文思想重塑书法艺术“高峰”、树立历史意识处理好书法传统与创新的关系、增强共同意识有效对外传播中国书法四点展开讨论,并提出一些对策建议,以期引起学界的深入研讨。