如何定义美育的概念一直是一个被学界广泛讨论的话题,对于美育概念的内涵和外延的解释和理解存在诸多不同的看法,美育具有跨学科性与文化多样性的特征,这就使美育的界定尤为重要。从目前较为主流的关于美育阐释的理论出发,可以初步总结出四种主要观点:美育即人文教育,美育即人格教育,美育即艺术教育和美育即文化教育。前两种观点立足于传统理论,后两者则更面向当下语境。这四种观点并不能完整涵盖美育概念的解释与论述,而是立足最有意义与价值的观点展开分析的。理论之间并非泾渭分明,而是互有关联和交叉,各有其优点和不足,正是这种区分使美育的多元性和潜在可能性得以敞开,也为我们建立中国特色的美育学科范式提供了值得学习的理论依据。

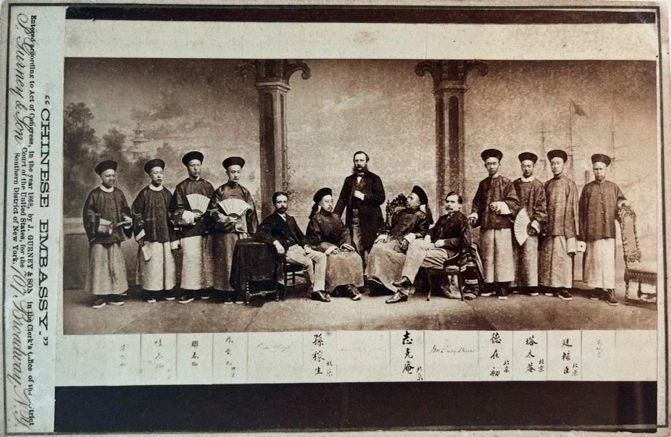

早期摄影概念历经以19世纪40年代的“写照”(小照)、19世纪中期的“影像”(照影、画影、照画)、到19世纪后期的“照相”(照像、照象、映相)为代表的本土观念变迁,至20世纪初,今日常见的中文命名“摄影”才出现并逐渐普及开来。由此,摄影概念在中国的接受和演变,也经历了从融入民间肖像画到实现媒介独立的过程,是中国传统视觉文化在与西方现代视觉文化遭遇与交织的半个多世纪中,推陈出新、走向现代的一个开端,也是中国近代视觉文化观念转型的一种缩影。

新时代以来,网络文艺呈现向上向好的态势,网络空间的主旋律和正能量更加高昂,在回报人民、服务经济社会发展上体现新作为、展现新气象。推动网络文艺高质量发展,应深入学习贯彻习近平文化思想,发挥文联组织“两个优势”,建立网络文艺精品化生产传播机制,推出更多健康优质的网络文艺作品;抓好网络文艺传播,让文艺正能量产生大流量,增强人民的精神力量;加强网络文艺理论评论,推进网络文艺相关学科建设;强化思想价值引领,推进网络文艺人才支撑和培养体系建设;加强网络文艺组织建设,发挥更广泛的团结和联络作用。

美育依赖于艺术,但从根本上看美育是人文教育。在大学美育场域中,艺术的技能化和人文的精神性总是处在某种紧张状态,这一张力彰显了美育道与技的复杂关系。面对新时代的挑战,美育如何发展和提升,如何超越艺术技能培训和艺术欣赏的低层次美育,走向人文教养是一个重要的方向。为此,本文提出了一些有关美育作为人文教育的关键问题,并探究了人文与艺术融合的可能路径。

“游”与“艺”之间的范畴联结起源于孔子,其中的“艺”原指“六艺”。在儒学史上,“游于艺”形成了不同的诠释模式。在玄学模式中,“游于艺”未得到解经者的重视,且呈现出与“志于道,据于德,依于仁”相割裂的局面。宋代理学出现之后,“游于艺”所蕴含的修身意义渐渐开显。通过朱熹的解释,“游于艺”在逻辑方面与“志于道,据于德,依于仁”相贯通,成为了儒家人格修养的最终途径和完满状态,进而确立了“游于艺”的经典诠释模式。随着历史的发展,“游”和“艺”两种范畴亦发生着变化。其中,“游”融入庄子之思想,“艺”向书法、绘画等扩容,从而促使“游于艺”演化为一种艺术学命题。“游于艺”一方面在客观上赋予书法、绘画等艺术以正统地位,显示出话语权力的变更与迁移;另一方面消解了书法、绘画等艺术的专业性和技术性,推动并顺应了艺术从技艺性活动向修身性活动的转变,彰显了古典时期的文人对于艺术的理解与定位。

阐释是人文学术中的一个核心议题。在当代,文学阐释出现了从“非此即彼”到“亦此亦彼”的深刻转向。长期以来,面对客观主义和相对主义的纠葛,研究者习惯于采取“非此即彼”的做法,将其中一方奉若圭臬而无视另一方的存在。晚近,研究者越来越多地表现出“亦此亦彼”的态度,试图探寻客观主义和相对主义的交叠互涉之处,从而在同一与差异、过去与未来、明晰与含混、恢复与怀疑、结构与事件等貌似难以调和的二元对立之间取得平衡。“亦此亦彼”的阐释之道为我们重审当代文论话语提供了契机,同时也在一定程度上有助于中西方阐释思想的良性对话和创造转换。

跨学科背景下,艺术与科技越来越多地向彼此敞开,二者的融通对话史亦需予以梳理。传统知识形态中,二者在知识发端、规则原理、文献载体及媒介形式等方面统一于天才个体的书写;近代以来知识的专业化导致了艺术与科技的分化和失衡,但随着艺术的认识论价值被认可,二者在哲学层面缺一不可、在实践中互为支撑的逻辑关联得以重续;当代人工智能等新科技推动文明形式的重组与更新,二者的链接方式转变为专业团队间的有机协作。时至今日,艺术科技协同合作、再度融合的浪潮涌起,以此为契机接续中华传统文化基因,我们处在一个新的历史节点。

审美智能是人类智能系统中的一个独特组成部分,是审美主体感知、理解、创造审美对象的能力结构,主要体现为主体对审美对象之符号的编码—解码机能,是主体形成审美体验的基础,其建构与发展决定了主体接受与创造审美对象的水平。审美智能有两种运作方式,一是运用已有图式对审美认知及感性体验进行组织、引导和完善,二是新的信息与体验会导致原有图式的更新变化,因此审美智能具有发展性与建构性。将审美智能作为美育核心范畴予以研究,既能为美育引入一个偏重于认知的研究视角,以聚焦审美能力结构的建构,还能弥合长期存在于我国美育研究中“自上而下”与“自下而上”两种研究范式的区隔。

上博简《孔子诗论》中的“诗亡隐志,乐亡隐情”揭示了儒家礼乐伦理思想以“情”的兴发感动为基础的内在性维度,它涉及到诗、礼、乐三者的关系,是身体技术操作与观念技术演练的结合,是感觉综合演练的多层次的展开,即:以天性良知的本源情感为其奠基,包括君子在创造性活动中确认天性良知的“诗亡隐志”和在身体技术演练中实现本源情感的“乐亡隐情”,此以“诗教”和“乐教”为重心;重视礼的约束中的“情时直观”和“感觉综合”,包括诗之诚正和诚信与乐之和同和善美,此以“礼教”为纽带;强调个体化良知之情到社会化功用之利的发展,这也隐含着礼乐的工具化与非情感化倾向。以“情”为本位的“反身而诚”是儒家“礼乐”伦理的贯穿性的线索,它呈现为诚信之义在礼乐之文中的具体展开,又以礼乐之文唤起和庇护人们内在的诚信之质。

在中国传统意象理论的发展过程中,理学因素所起到的关键作用就在于其构建起了一整套阐述“天人合一”、万物关联等基础性观念的理论体系。传统意象理论所凭依的宇宙生命秩序观念,也就在此时期打下了坚实的基础。理学推动了中国文化中的宇宙自然观念的非宗教化进程,肯定了个体生命的价值和意义,在整体上促使文艺批评更加理性化和系统化。其为意象理论构造出了一个哲学基座,由此赋予“意象”概念以“气象”的内涵,又为中国审美观念注入了“理趣”这一核心思想,形成了强调理性与情趣相统一的传统意象审美观。

在当下数字媒介时代,将电影视为一种蕴含社会生命、且具有思想能动性与交互性体验特质的社会角色,也即意味着,将电影置于社会互动的文化场域中进行讨论和分析。并且,在电影与社会的互动关系中,电影实际上被界定为一种“社会行动者”的身份。在此语境下,一方面,探讨数字媒介及其多模态互动机制如何塑造了电影的社会角色身份,以及在多模态互动分析的理论视域中,电影的社会行动建构及其运作机制;另一方面,在理论体系的完善层面,可以有效弥补多模态互动分析理论,在情态变量层面,以及在社会泛文本及其情境语境对电影社会互动行为的影响层面,所存在的理论缺陷和不足。

意象批评法是中国古代诗学中长期存在的一种批评方法,以象拟象是其核心所在。以象拟象指的是以创造批评意象的形式来表达审美感受和审美判断。以象拟象以“象”贯通创作活动与批评活动,将批评活动置于言—象—意的三元结构之中,是审美思维与逻辑思维的统一。用以拟象之“象”即批评意象,往往具有较为稳定的文化意涵,其与文学意象相通,可以相互转化。审美感受是独特的、个性化的,因此以象拟象的意象批评法并无程式可言,创造性是其根本特征。以象拟象的意象批评法适用于各种艺术类型、艺术活动的各环节,是中国传统诗性智慧的集中表现。

马克思•韦伯的“价值无涉”强调学术研究的客观性与自律性,体现了在事实之真基础上对人性之真的启蒙性追求,启发文学理论在研究过程中避免外在价值评判对客观事实的扭曲与遮蔽,保持研究的科学性。同时,“价值有涉”是文学理论研究的必然导向,一方面,文学理论对文学对象的特性分析本身就包含着价值评价;另一方面,理论前瞻与实践引导的学科目标也使文学理论需要采用价值性视角。因此,“价值有涉”与“价值无涉”是文学理论发展的必然选择,双方都无法独自满足文学理论的发展诉求,如何实现二者的平衡成为文学理论的价值性难题,我国文学理论界对这一问题的讨论体现出对多元价值标准介入的忧虑。对此,“文学是人学”的观点启发文学理论以复归本真人性为尺度,规约多元价值标准对文学发展的评价,推动人性超越异化,在文学审美中实现升华,达成个人性与人民性的融合,最终实现价值性与科学性的平衡,为文学理论的价值性难题提供了解决方案。

汉魏是中国美学史、艺术史上一个独特的单元,乐论是展示这一时期美学风貌的重要窗口。从发生学的角度,“和”的重要源头是音乐,在先秦乐论中初步形成了天地之和、人性之和、社会之和的基本维度,并具有内在联系性。汉魏乐论一方面将具有巫性色彩的神秘之“和”向相对客观的“气和”方向发展,另一方面也促进了更具人间性和现实性的“美和”观念的产生。“气和”向“美和”演进的过程是中国艺术逐渐走向自觉的缩影。其后,伦理性、政治性乐论虽一直存在,且时有凸显,但“美和”所蕴含的“音和”与“器和”维度,则锻造了新的审美准则。历史地看,唐宋时代对“淡和”、明清时期对“感官之和”的推崇,以及整个社会对琴器的重视,都是汉魏审美品味的余续。

“经典”一词的泛用已经成为常态。在中西方古典时期,“经典”具有普遍性和权威性的本体论意涵。在现代性语境中,“经典化”的开展往往基于美学和史学两种途径,“传统”是文学作品成为经典的历史前提。在“后现代”的语境中,“去经典化”的倾向会通过揭示经典生成的审美效应和历史过程,对其背后可能存在的意识形态操作进行批判性审视。这种倾向使得“经典”概念日益失效,因此,有必要再度回到文明传统脉络以重启“经典”的活力。

中国音乐之所以具有“中国性”,离不开中华传统美学的滋养,中国音乐的传统美学基础主要体现在美学之元、技术之道与审美之境三个维度。声、音、乐是构成中国音乐的传统美学三元,而“乐”是在宇宙论和生存论中建构和发展的,使得中国音乐之“技术”既蕴含“形而上”——在理念层对音乐文化整体观的承载,也包含“形而下”——在经验层对音乐感性音响模态的把控手段和能力。“律—调—谱—器”建构了中国音乐理念层的音乐文化整体观,“字—腔—曲—韵”建构了中国乐派经验层的感性音响模态,中国传统音乐独特的技术美学蕴含着乐理和乐感,其艺术风格则外显于“声音”。中国音乐的审美之境是意象、意境与气韵的统一,中国音乐艺术实践应当传承“以象呈意”或“以象达意”的传统表现方式,从而更好地明确中国音乐的中国身份和发展道路。

跨媒介的中国传统艺术主题具有多样与稳定的特征,这意味着媒介形式差异与审美经验共通性之间存在“异”与“同”的张力。“艺格敷词”的意涵生成史为认识该问题提供了有益借鉴,但也暴露出西方思潮中媒介属性的固化与艺术门类分立的弊端。而“诗画一律”说使不同门类与媒介之间建立起了本质的联系,强调了人类感知经验的整体性与不可分割性。这种认识有其哲学渊源。经过王弼的阐发,魏晋时期的“言意之辨”将最高的审美理想赋予了艺术主题,媒介作为工具与手段有其明晰通路,即由“象”达“意”,从而引发了中国艺术批评史的广泛回应。知性的悬置超越了媒介的壁垒,为当代的媒介神话提供了反思的立场。

约翰•凯奇在1952年创作的《剧场片段1号》(被称为第一件“偶发艺术”作品)和《4分33秒》,代表了当代艺术“跨媒介”的两种创作方式:一是多种艺术媒介并置的、纷繁喧闹的“有的艺术”;二是完全取消传统艺术媒介的、“沉默”的“无的艺术”。通过回溯20世纪40年代至60年代欧美文化思潮(萨特、巴特、阿多诺、桑塔格)和同时代艺术现场(凯奇、劳申伯格、坎宁安、卡普罗)的互动,本文从三个层次剖析当代艺术的“跨媒介”本质:从艺术形式看,当代艺术的“跨媒介”是对现代形式主义的超越;从出发点看,是对“劣势”文化身份的超越;从落脚点看,是尝试跳出现实非此即彼的两难选择,探索重回自然本性的“第三条道路”。

作者不同的生命阶段和审美偏好,构成了中国传统诗话的生成语境。诗人在青春与老年时不同的生命气质,会形成不同的诗歌风格,也在诗话中生成了两种同时存在的审美趣味,并对应了诗话中旷达闲适与愤激叛逆两种角色定位。这温润的长者之风、锐利的少年之气,是传统诗话研究中富有生活情怀的独特问题。