林涛创作心理自由,书风开张,不受时风影响,克服了职业书法的程式化局限,以独有的感悟,把一个人特定时空中的艺术追求和生命情感予以表达。

书法发展到魏晋,人们称实现审美“自觉”,这种“自觉”就是指书家在肆意率真、自由自在状态下,谙熟并高度掌握书法玄妙之技,出神入化般表达着自然之理、万物之道。

十二届国展的篆刻作品,体现了当代全国篆刻的整体水平,其中风格上的多元,创作个性意识的自觉,创作手法、规律上的深入与提高,对命题创作意蕴的重视与发掘,印屏制作形式上的丰富,都值得我们关注。

文艺评论最重要的是要有你所评论对象的专业知识和实践能力,没有深厚的专业知识你说得越多离主题越远。其次还要具备广博的知识背景。但最重要的还是要落实到提出的某个观点不管是宏观的还是微观的证明上来

“防控疫情·万众一心”主题书法网络展,邀请全国部分书法名家进行专题创作,通过网络展出,希望通过书法家手中的笔,凝心聚力,鼓舞斗志,为当下这场疫情防疫阻击战贡献一份力量。

北朝固守“古朴”,为明清后期书法史揭开崭新的一页。随着“碑学”出现,“古朴”焕发出更加夺目光彩,月满中天、花开满树,展示出蓬勃旺盛的大好局面。

主办方和与会学者均期望通过举办此次工作坊,深化对《西亭记》残碑的认识,同时也推动其他与颜真卿碑刻有关的研究走向深入,引发来自艺术史以及其他相关学科的广泛回应,从而推进人文学科各领域的共同进步。

访碑是书者人生旅途中不可或缺的重要一环,在书法展览化时代的今天,其意义有时大于每日的书斋临池或创作,因为碑刻给我们的感受是鲜活的。在无法获观古人墨迹原作的时候,访碑无疑是观看古人法书文本的第一重要途径。

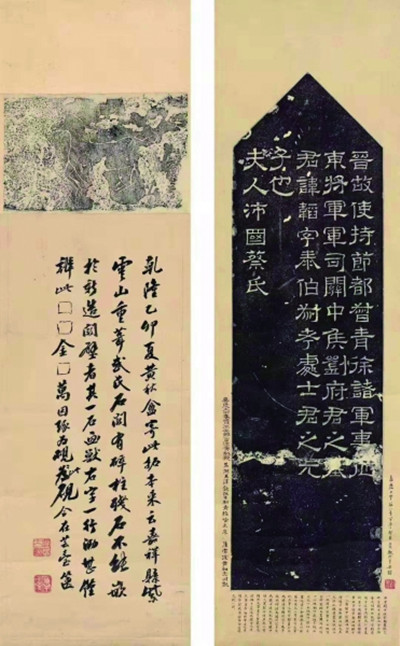

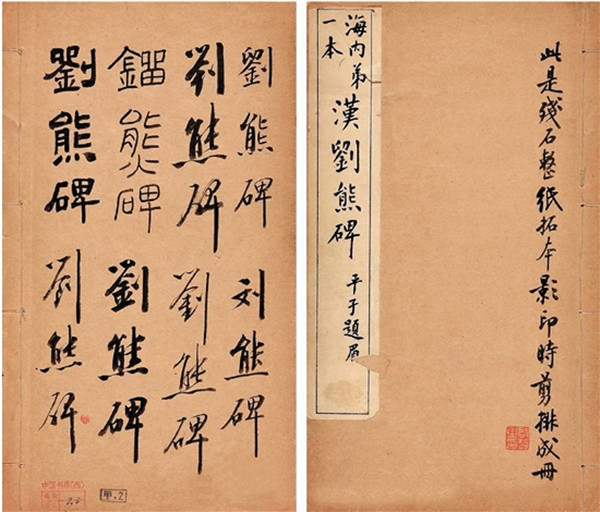

启功先生有一个比较重要的特点,是今天的书法家、学问家都不具备的,看启功先生这些碑帖给我的第一个启发,包括急就章在内,我们的书法家不会在书写当中对自己收藏的碑帖用书法进行注释以及解读。

在早期文字以及书法嬗变过程中,“拙朴”曾作为稚嫩、粗糙和生涩成分被逐步退化剥离。揖别与迎迓“拙朴”都是书法艺术的发展进步,在不同时期都具有强烈合理性和目的性。