对于书法章法问题,不再拘于传统文化精神以及实用性的约束,它的可能性包括其他艺术学科、视觉美学、形式构成原理的广泛借鉴以及传统优良程式的多维理解,让章法的探索前景变得更为辽阔,我们这个时代超越前人的可能在此,因为书法的独立性意义,因为传统观念外延的扩大乃至颠覆可能。

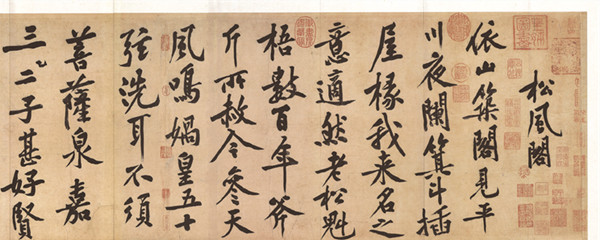

赵雁君对二王书法的梳理与实践,对明清书法的开掘与化合,对山阴艺术的融会与贯通,他的书法实践,为当代书坛提供了一个可资借鉴的赵式样本。

书法真正的价值在于“自赋价值”而不是“他赋价值”,是写得好而不是评得好。即使有评奖和获奖,也须因时而化。对于书法的兴趣和执著,是永远不变的,才是最重要的。书法史只记录经典作品,不记录任何奖项。

“全国第十二届书法篆刻展”(以下称第十二届国展)入展公示名单一经放榜,立马搅动了全国书法圈,中国书协在其微信公众号上发布的公示信息阅读量很快就到了10万+。

艺术不是对外物的模仿,而是本源于心,此“心” 融合着万物之情与神明之德。具体而言,中国传统思维方式主要有直觉感悟式、取象比类式、浑然一体式三个主要方面。

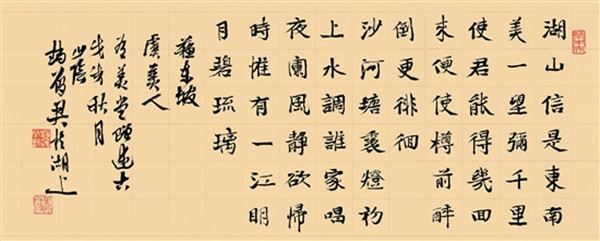

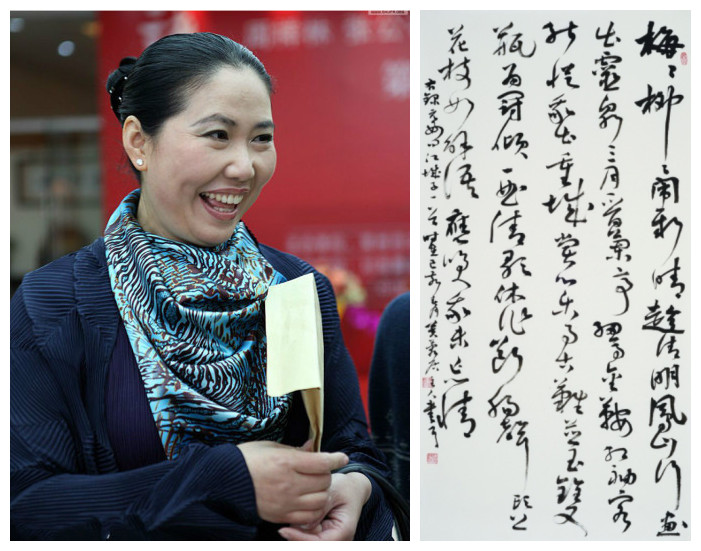

汤晓燕的作品能够让人领略到她那女性独有的情感,细细读来还能品出其中那份与世无争、平淡天真的心态。这就是一个书法家将其内心的情感与修养诉诸于笔端得以充分表现的结果。

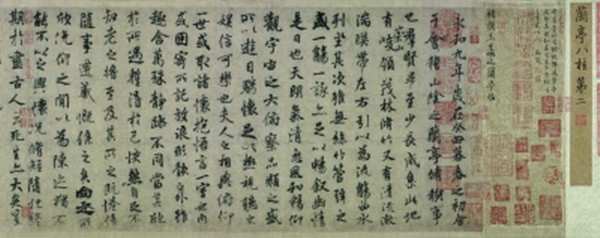

书法“晋尚韵”“宋尚意”,是清梁巘《评书帖》中提出的著名论断。其实,“韵”“意”作为审美范畴,两者传遽交织,并无大的异致,仅因以一字概括朝代标志,才渐次区分,这也是后期书论家多将“韵”“意”分而诠释之缘由。

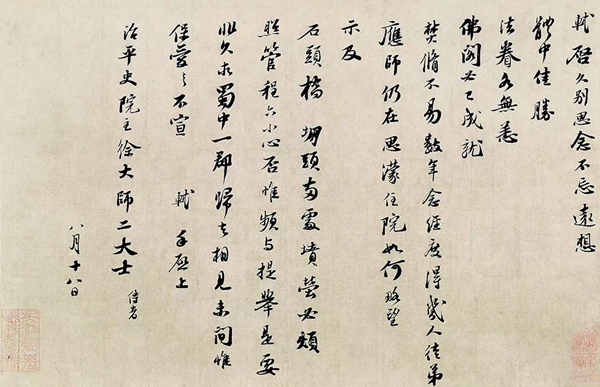

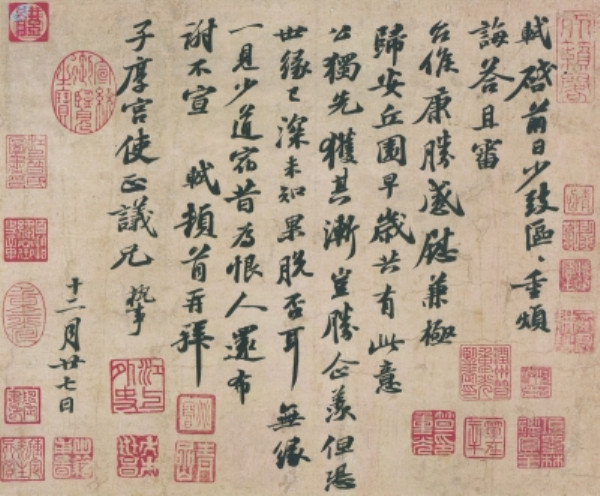

苏轼可能真的不恨章惇,他对自己太了解了,对章惇也太了解了。他能从黄州释放回来的路上绕道去看望王安石,也肯定会愿意去看望鞠躬尽瘁的章惇。他应该是非常希望能与老朋友面对面畅聊往事,只是他太虚弱了,只能临纸惘然,遗恨终生。

“律”是中国艺术生命创造精神的精华,它使中国艺术更富有内涵,更让人寻味,更具有永恒的魅力,体现了中华民族那种生生不息的生命创造意识和灵动、自由、和谐的民族精神,堪称中华艺术艺进乎道的关键。

戚散花的书法作品,是她多年来不断耕耘、不断自我创新的结果。她从古典中来,既与时代合拍,又能出乎其外,笔墨放射出独特的魅力。她的书法,是其独特思考的结晶,也是其胸襟的体现,有着不愧于时代的宏大气象。

书法不等于汉字本身,但又必须以汉字为基。脱离了汉字之美的书法,便不具有美的价值。脱离了这个基本前提来谈书法的审美风格与审美取向,无异于空中建楼阁。

书家通过文字形体,融汇自己心境和情趣而创构出意象,这种意象如蜗牛触觉一般投射给万千赏析者。如果赏析者感同身受其形其情其理其趣,便形成书家与赏析者审美“共鸣”。