未来,戏曲在新媒介、新技术的加持下,还将会持续云上耕耘,这就需要吸取一些社交媒体的营销优势,结合戏曲艺术的特点,形成新的传播策略。

通过昆曲《救风尘》可以看出,戏曲的现代表达可以是多元的,创作者可以是吸收借鉴其他兄弟艺术的表现手段,融入新的舞台观念。

小剧场宛如一枚多棱镜,映照了艺术的大千世界,回应的更是现实生活的波澜壮阔和多姿多彩,这是戏剧应有的表现,也是“戏如人生”的最好写照。

话剧《生活在天上》戳中了当今社会中存在的老龄化问题、子女教育问题、家庭婚姻问题、城市化过度问题等诸多时代痛点,以高度贴近性和敏感性,触碰到了人们易感的神经,引起了师生们的广泛共鸣。

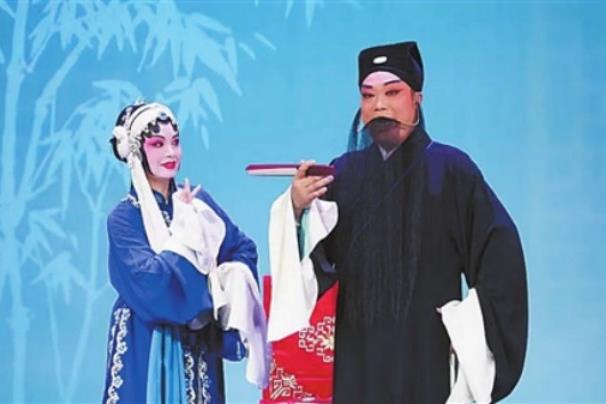

《林祥谦》凝练地描绘了京汉铁路工人大罢工,塑造了林祥谦真实质朴、侠肝义胆、血性刚强的英烈形象,表演上唱做自然真切,音乐唱腔洗练悦耳,舞美简洁有气势。

演员与观众直播间里热烈互动,延展了文化类节目的想象力和创造性,也打破了空间场景的局限性,搭建出一个与过去截然不同的沉浸式互动观戏空间,花鼓戏的魅力再度被激活。

期待包括莆仙戏在内的所有戏曲剧种,在剧目创作的现代性演进中,在艺术、文化、观念等多角度,既能跟上时代的发展,更要坚守住中国传统文化的“魂”与“根”,这才是莆仙戏《踏伞行》对整个戏曲界在当下传承与发展中最重要的文化启示。

新编历史剧《解忧公主》以解忧公主这一历史人物,生动演绎了解忧前往乌孙和亲以促成汉朝乌孙修好的故事,表演者以精湛细腻的表演为观众呈现了精彩的故事,表达了主人公强烈的爱国精神和大无畏的牺牲精神。