“文旅交融”为区域民间舞蹈的传承发展提供了一种新语境,这一语境将会激发我们区域民间舞蹈的新想象,实现我们区域民间舞蹈的创造性转化和创新性发展。

舞剧从“晚会化”“花边形”回归到戏剧的大家庭,舞剧《永不消逝的电波》是其中意识最为清晰、目标最为坚定的一部,从某种意义上说,它实现了中国舞剧观念的升级换代。

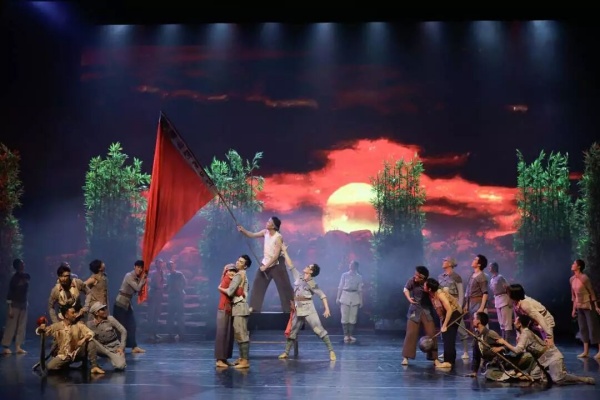

大型组歌《秋收起义》通过三大主体乐章和序曲尾声,以完整的叙事线索,回顾了人民军队的诞生历程,以雄浑激越、青春激昂的旋律,热情歌颂秋收起义的伟大历史意义。

观众在感知舞蹈审美意象时,真正受感动的不是高难的技巧、炫目的舞美或者完整的故事情节,而是这些外部形态所负载的情感的意象境界。情感的差异,形成了舞蹈的千姿百态、意象的千差万别。

《我的乌兰牧骑》通过优美的歌舞等富有民族特色的表现形式,歌颂了锡林郭勒乌兰牧骑的艺术家们不忘初心、全心全意为草原农牧民群众服务的精神。

由江东编剧、邓林任总导演兼编舞的舞剧《春天的故事》,以改革开放40年为着眼点,用舞剧艺术的表达方式,大写意地讴歌了这样一个人类罕见的壮丽时代。

在倡导国民增强“文化自信”的今天,舞剧《孔子》的成功,不仅是中国歌剧舞剧院一众创作团队不懈努力的成果,同时也离不开中国优秀企业的大力支持。

中国舞蹈的建构实质上是在历史使命感召下的自觉的国家文化形象设计问题,通过艺术的手法既朝着现代的、经典的方向演进,同时也朝着具体构建中华民族认同意识的方向变化。

哈姆雷特作为“现代英雄”的典型代表,其所遭遇的对抗力量来自于人的外在欲望目标与内在自我认同之间的张力乃至撕裂,这也正是现代性戏剧核心的主题。

《金蝉塑与糖人宝》以老北京的手工简笔画为创意基底,以中国舞为基础,融合了三弦、京胡、曲笛、大鼓等民族乐器的元素,带领观众回到“北平” 。