《无问西东》这部影片讲述了四个时空中的青春故事。和卿卿我我的爱情片不同,影片的格局从个人上升到了家国,从现实上升到了理想,从简单的批判上升到了人性层面,其中折射出的强烈精神特质,深深触动人心。

读毕飞宇的短篇小说《两瓶酒》,仿佛在倾听主人公酒精浸淫下心痛的声音。小说描写了社会转型期“我”与父亲、母亲以及巫叔、巫婶的生活故事。

在谍战剧热潮逐渐平息的时候,电视剧《风筝》却在不经意间悄然亮相荧屏,而且引起了观众的高度关注,这得益于于该剧有一个令人感动的故事。

原创歌舞剧《唐卡》是中国国家艺术基金大型舞台艺术作品项目,以“前一世,又一世,这一世”讲述唐卡画师“三世”故事为主线,丝丝入扣、触动人心地展现唐卡画师以生命作画,虔诚并执着地传承弘扬唐卡绘画艺术的精神。在一片藏文歌声中拉开帷幕,又落下帷幕……咿咿呀呀,纯净天籁,仿佛回归了创世之初,总体而言,有几点感触颇深。

2018年1月3至5日,受中国文联文艺志愿服务中心委托和专项支持,中国传媒大学师生、太原师范学院师生们一行8位志愿者先后来到山西省吕梁市离石区田家会小学、上楼桥小学、前马家村小学支教。其间,马不停蹄、活动满满——召开座谈会、捐赠图书、给孩子们上课等,师生们也收获了满满的感动。

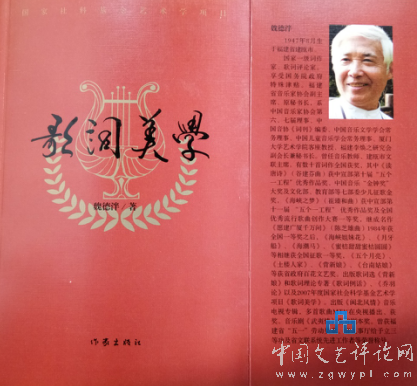

《歌词美学》探讨研究了歌词艺术里极为重要的两个方面——作品与传播。全书从五个方面对歌词美学展开了详尽的阐释,认为哲学是歌词美的根基,意象是歌词美的基本范畴,创造力是创造歌词美的高峰能力,“真、新、深”三要素是歌词美的艺术标准,流行是歌词美的社会选择。

电影《金珠玛米》是一部展现西藏解放的电影。导演杨蕊用类型片方式另类打造少数民族题材电影。电影中人物形象鲜明,塑造了一系列的藏族硬汉形象。电影讲述了解放军战士华山在执行任务过程中,与当地头人、土匪和差巴(给农奴主支差的人)之间发生的曲折故事。展现了历史变革之际西藏各阶层之间的人性碰撞,以及藏汉两个民族相互融合的过程。

《中国新歌声第二季》通过老歌新唱这种形式,其实是向经典和优秀作品致敬。好歌百唱不厌,好词千古流芳。尽管被重新翻唱的优秀作品像退潮后遗失在沙滩上的海贝,数量极其有限,但它们照样熠熠生辉。同时,这也会激励后来者凝心聚力写出好作品,“莫愁前路无知己,世上谁人不识君”。

中国书法肩负起一笔一划写好文化自信的新时代担当,必将拥有无比广阔的时代舞台,在九百六十多万平方公里的广袤土地上,吸吮着五千多年中华民族漫长奋斗积累的文化养分、十三亿多中国人民聚合的磅礴之力、在书法实践创造中进行文化创造,在历史进步中实现开始进步,给力中华民族的伟大复兴!

近期喜剧片所谓的票房,是粉丝经济畸形发展的结果,并不预示着国产喜剧的春天已经到来,并无多少可持续性与可参照性。我们还是应该追求有品质的搞笑,追求影视行业的可持续发展。

在草原上,有许多让人难以忘怀的事情,那些河流、草场、骏马、牛羊,还有那些盛开的野花。但是停放在毡包前后的勒勒车,它那饱经风霜的车体,装载着蒙古民族的吃的用的物件,以及文化,也是草原上的一道亮丽的风景线,同时也不时勾起人们对古典草原的思念。

大凡有点文化的人都爱书法,常练习书法的人又最喜爱法帖。这些字帖装帧古朴,印刷精美,字迹清晰,很是能满足我们这一类书法爱好者学习的需求。从法帖中我们可看到儿女情长的王羲之、米芾的讨价还价、宋高宗的不想北伐。

在这个经验不断贬值的时代,深圳经验、深圳故事显然有着外省市所不具备的文化意义和文学价值,但深圳作家对此的开掘还远不够充分,这与深圳这座以“创新”驰名的现代大都市的个性特点很不相称。整体意义上,深圳文学目前需要积蓄更大的爆发力和穿透力。

福建各地的民间信仰丰富多彩,除了佛教、道教的传统节日外,还有闽王、保生大帝、五灵公、大众爷、妈祖、陈靖姑、李三娘、林九娘、孙大圣等的信仰;既有体现农耕文明的祭“五谷神”、“崇蛙”节、抢酒节、抢豆腐、闹春田、打泥佛,走古事,也有跟渔业有关的妈祖信仰、烧王船等,还有为纪念各地历史事件或历史上一些人物为民除害而每年举行的纪念活动。再加上春节、元宵、端午、中秋等传统节日,使得福建的节庆异彩纷呈。这些信俗节庆是在特定的地理环境和历史条件下形成的,具有明显的地域特色,也成为福建社会发展变化的真实写照。

《潮州市摄影家协会会员作品集》以历史见证者的视角书写了一部“潮味”史,成为古老名城最有生命力和影响力的艺术形态。

11月2日,由中国文艺评论家协会视听专委会与四川师范大学联合主办的“新时代:文艺如何表达中国”高端论坛在成都顺利举行。论坛紧密围绕党的十九大对“新时代”的新思想新方略,以及习总书记在党的十九大报告中对文艺工作提出的新任务和新要求进行研讨。