精神忧郁也不纯粹是生命负面的因素,一旦你能以强大的生命意志加上药物治疗度过一波精神忧郁的潮汐,也许就能焕发出常人难以想象的创造力。

“我与一座城”让众多作家以散文的形式,自然从容地书写自己独特的城市经验,这是对作家城市经验的唤醒,也是对中国独特城市经验的展示。

文无定法,小说也好,散文也好,哪怕是评论,各种文体各有各的写法,不同的作家也都有不同的写法,这充分体现了文学创作的创新创造。创新创造既包括技术层面的创新,更包括精神、思想、经验层面的创造。创新创造使创作拥有活力和魅力,有无创新创造能力,是受众对于一个优秀作家的高标要求,也是一个优秀作家的终身追求。作家王蒙无疑是自觉践行者。简单回顾一下,王蒙从成名作《青春万岁》《组织部来了个年轻人》,到各种实验和

陆文夫的《美食家》写的是一个品鉴美食的朱自冶,葛亮的《燕食记》写的是一个制作美食的大按高人荣贻生。一个食客,一个大厨,完成了美食的绝妙呼应,也不失为当代文坛的一桩佳话。

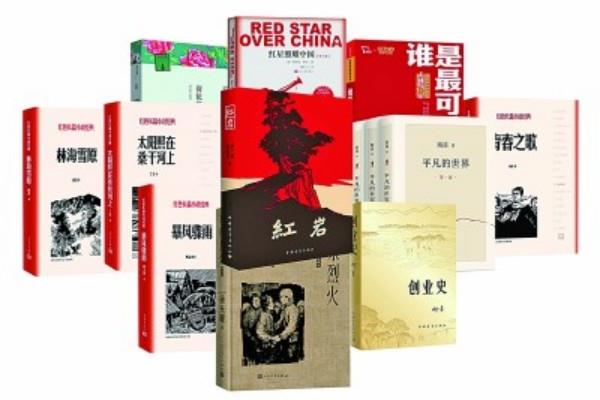

一个古老的国度一百多年来的艰难困苦、惊涛骇浪,光荣和屈辱、泪水和笑容,被它们出色地记录和描绘,成为一幅幅波澜壮阔的时代画卷。

时值启功先生诞辰110周年之际,尤其是在国家大力倡导中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的新时代语境中,回顾和检视其诗文创作,不能不让人深切地意识到,确实到了客观而理性地评价启功诗文的文学史经典地位的时候。

“新时代文学”之新在于主题之新、意识之新、经验之新、格局之新,我们只有深刻理解了中国文学在新时代的巨大变化与革新,才能更好地推动“新时代文学”的发展。

当下小说创作难见精彩的风景描写有着复杂原因,主要包括先锋小说的影响、小说家的人生阅历、观看之道和艺术技巧等方面。先锋小说在20世纪80年代中期的崛起,标志着中国当代小说真正进入虚构时代,由此引发的小说观念的变革是当下小说难见精彩风景描写的重要原因。风景描写在《创业史》《林海雪原》《山乡巨变》等小说中营造了浓厚的抒情意境,使那一时期的小说呈现出独特的浪漫风格和抒情史诗特征。先锋小说重视虚构性打破了中国

紧紧把握时代主流的创作导向和价值追求,从时代的脉搏中感悟艺术的脉动,“从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材,展现中华历史之美、山河之美、文化之美,抒写中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果”,正成为新时代作家的前行方向与历史责任。

《达斡尔艾门之歌》以激越高昂的长诗连歌体式、叙事荷载宏大的文化品格,在达斡尔民族血脉伟大传统的深沉召唤下贯通古今,纵情吟唱历久弥新的民族颂歌。

石钟山的小说创作,包括根据其小说改编的影视作品,在某些方面改写了中国的军人形象,军人形象更真实,更有生活质感,因此也更可信。