以好故事为切入口的中国网络文学,必将成为传播中国声音、塑造国家形象的有生力量,成为助推中华民族伟大复兴、赓续人类文明的一块精神领地。

十年来,网络文学在管理引导机制、工作策略、作家培训、创作引导、网文出海以及主动打通以网络文学为核心牵引力的全产业链等方面,都走上了主流化、精品化的高质量发展道路

在网络文学的世界性发展及其场域理论的建设中思考当代中国新兴文化的创造力和生命力,为我们领悟“不忘本来、吸收外来、面向未来”的文化观念,开辟“国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力,中国话语说服力、国际舆论引导力”的崭新局面带来新的工作维度。

该剧还在原作硬性悬疑的基础上,通过塑造全新的本土化人物,加入大量的柔性情感表达,使得全剧整体上不仅硬性悬疑内容比较扎实,更是呈现出一种不疾不徐的温情悬疑风格。

作家善于挖掘传统文化中的科幻元素,并以科学视角重新阐释其中的神秘、灵异与怪诞之处,有机地融合科学理性与想象力,形成了一种极具时代特色与民族文化意蕴的中国式科幻小说美学话语,是中国当代科幻文学的新探索。

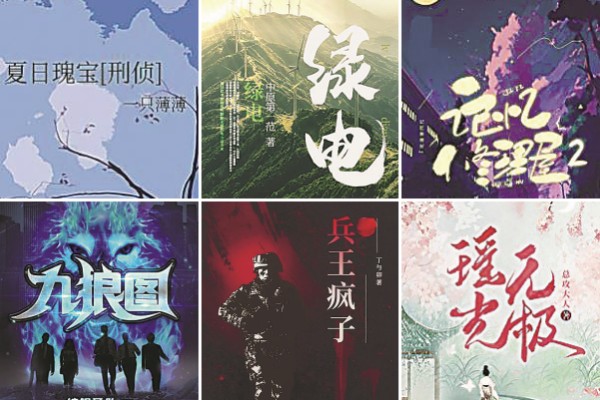

不仅是对单一化题材表达的超越,也意味着这些作品将在影视、有声、动漫、游戏等产业转化中表现出更大的价值和竞争力,让网络文学真正散发时代的质感和光泽。

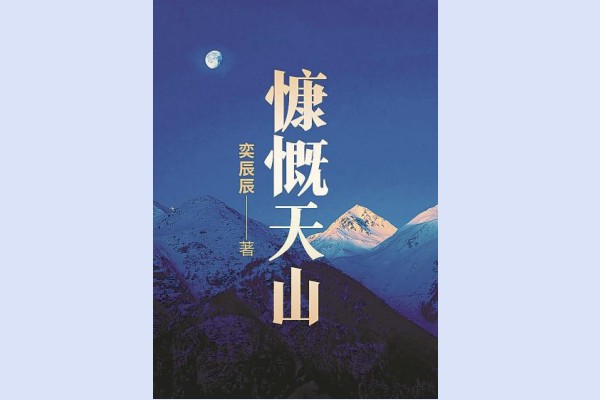

《慷慨天山》所传达的坚韧不拔、无私奉献的精神内核以及民族团结、和谐共生的价值观是中华民族精神的重要组成部分,有着非常重要的社会价值。