电视剧《我的阿勒泰》燃爆“出圈”,成为现象级作品,其成功并非偶然,而是蕴含着三重经验:一是自觉超克文类界限,弥补原著情节叙述不注重矛盾冲突、结构相对松散的状况,尽最大可能保留了原著的神韵和气质,为散文的影视剧改编积累了宝贵经验;二是坚持现实主义文艺观,通过立体丰富的故事情节和典型形象塑造,谱写了共同体叙事的新篇章;三是影像视听语言风格追寻一种“如画美”,文本叙事达成了崇高美与牧歌美的和谐统一。此外,技术赋能助力李娟散文经典品质“出圈”,打造出具有新疆地域特色的文旅IP,为提升优秀文艺作品服务新时代“文化润疆”工作成效,提供了典型范例。

越剧《新龙门客栈》改编自徐克的同名电影。该剧采用环境式剧场,让观众仿佛置身于边塞大漠中的龙门客栈,身临其境地感受剧中的明争暗斗。在创作与传播过程中,创作团队充分发挥了创造力,不仅融入了“二次元”文化以吸引年轻观众,还借助粉丝口碑实现了流量裂变。越剧《新龙门客栈》通过主动破圈探索,成为备受瞩目的现象级作品。基于戏曲本体和传播学的角度审视,该剧的艺术创新为新媒体时代戏曲艺术的守正与创新开辟了新路径。

解读杨志军的《雪山大地》,需要与藏地书写的文学大传统参照进行。藏地书写中的信仰特征,经历了政治化—神秘化—欲望化的演变流程,而《雪山大地》中以歌唱和音乐为核心的信仰形式,则是形成于并反哺俗常世界的实在信仰。与藏地书写传统中那种二元对立的极端化、浪漫化叙事模式有别,杨志军在《雪山大地》中开辟出一条以发展为核心诉求且接通城市与藏乡、现代与传统联系的文明之道。《雪山大地》写出了藏地世界的复杂与丰富,充满了多种音调的复合声响。就作品本身来说,它既是一首俗世与信仰的协奏曲,也是传统与现代交织的杂奏曲。相对于整个藏地书写传统而言,提供了多维度、全新笔调的《雪山大地》,又是一首名副其实的变奏曲。在边地关心、思考着时代中心命题的《雪山大地》,挺立着一群大写的“人”的形象,矫正了“叙述精彩,精神低下”的衰颓现状,有力护持了文学的高贵尊严。

王跃文凭借鞭辟入里的历史眼光和知识分子立场,以史诗性的笔法书写了中国现代历史上传统乡土社会的变革与重建,擘肌分理地反省和批判了民国时期乡村建设的破产。

黄维若的新作《屈原》与郭沫若1942年创作的《屈原》同名,但无论内容还是形式都有明显的差异。这既受制于二人所秉持之历史剧创作理念,也与各自所处之时代息息相关。郭作失事求似,借古讽今,大抵不出古典主义戏剧范畴;黄作则依托史实,反思历史,有更多现代戏剧表现技巧。通过比较两部《屈原》之异同,或可为当下的历史剧创作提供一些有益的借鉴。

话剧《惊梦》是近期在国内各大城市巡演并取得较大成功的一部作品。《惊梦》通过昆曲大班和春社在解放战争中的一段戏剧性演出经历,把中华文明古典文化的美学形式与中国式现代化进程中革命文化的美学形式在一个具体的戏剧性事件中结合起来,较为成功地把已经程式化的美学形式在戏剧演出活动中重新激活,从而呈现出具有当代性的审美经验和审美意义,在这个意义上,《惊梦》的创作是成功的。另外,作为《惊梦》的一种艺术追求,编导用喜剧化的形式来表达和呈现具有重要意义的悲剧性冲突,本文认为这是一种有意义的艺术探索,其中提出的理论问题值得学术界重视。

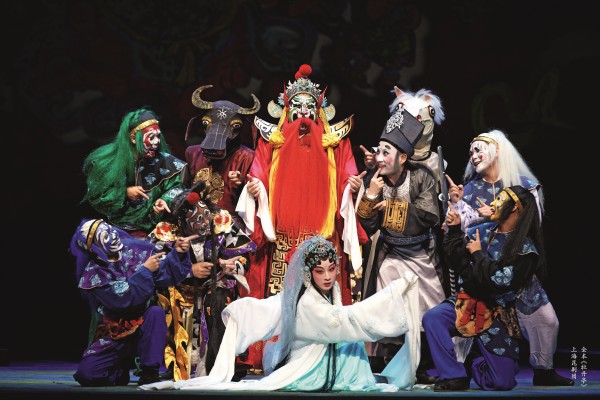

上海昆剧团的全本昆剧《牡丹亭》上演是值得关注的现象,它是传统经典高水平的舞台呈现,是体现上昆文化担当的壮举。《牡丹亭》全本搬演的文化与学术层面的价值意义要超过剧场和艺术层面,通过老艺人“捏戏”让此前没有传承的出目完美地镶嵌进经典折子戏的缝隙,更应被看成是一次学术性展示。女主人公服饰上的满绣和天幕上满屏的杜鹃花,渲染了“遍青山啼红了杜鹃”的意象,转台和多媒体光影让观众获得了如身置苏州园林般的体验,但适宜于案头阅读的集唐和剧中配角的方言运用,是对观剧体验的妨碍。

由曹路生编剧的陕西人民艺术剧院话剧《主角》以小说主人公忆秦娥经历的磨难为主线,颇具取舍眼光和剪裁功夫。《主角》残忍且冷酷地把女主人公柔弱的心灵放在冰冷而粗粝的岩石上擦磨蹂躏,将她遭受的挫折与不幸直接地展现在观众面前。该剧更塑造了因虚荣和嫉妒造谣诽谤忆秦娥的楚嘉禾,尤其是让谣言变成对主人公巨大精神压力的恶质文化,深化了戏曲舞台上的主角“不屈辱,不成活”的主题。惊艳的美需要淬炼,但淬炼的过程令人心碎和心痛,但美的艺术永留人间。

《夜谭续记》的问世意义重大,它提升了《夜谭十记》的文学史价值,提高了马识途的文学史地位。从酝酿到出版,“夜谭双记”穿越八十余年遥远而有力的呼应宣告了“新龙门阵”书写范式的出场:在结构上,以“连环性外加框架”借鉴西方小说叙事;在价值上,突破“龙门阵”因果报应的传统价值取向;在叙述上,继承和创新了川籍作家“龙门阵”叙事。从《夜谭十记》到《夜谭续记》,“夜谭双记”展现了马识途对“中国的当代文学”气派的一贯追求。

侨批是华侨华人在特殊的历史条件下形成的一种独特的文化现象和经济行为。长篇小说《平安批》通过潮汕商人郑梦梅在暹罗从事侨批事业的拼搏与奉献生涯以及他背后整个家族奋斗故事的书写,展现了潮汕侨胞心系家园故土、支持家乡建设与祖国争取民族独立,以及参与社会主义建设事业的家国情怀和潮汕精神。作者通过人物塑造与艺术叙事,在讲好中国故事、揭示潮汕精神当中,实现了文化传承与创造性转化、创新性发展的结合。小说融理性思考与文学书写于一炉,为地域文化的书写树立了典范。

作为“新锐军旅小说家”的代表人物,西元的创作以军旅题材为主,同时尝试跨越军旅文学的文类疆界,借助自主能动的先锋叙事实验,探询现代世界的意义之网,揭橥不同群体的精神困境。西元近期小说注重观照大历史背景下的个体经验,围绕“虚妄”与“希望”这组辩证命题,擅长将宏大壮阔的战争场景与细腻的微观叙事结合起来,通过对废墟意象、垃圾美学和疾病书写的文本呈现,隐喻机制的运用,荒诞情景的营构,叙述策略的选择,在紧张的叙事节奏中穿插评论干预,强化小说的哲思色彩。西元以繁复精致的叙述手法观照历史与当下,追问意义的深度模式,融诗性与哲理于一体,在搭建的叙事迷宫中彰显人文学的想象力。

原创民族歌剧《英•雄》以共产党员何孟雄与缪伯英的生平事迹为凭,用丰富的音乐元素对戏剧内容进行编创。音乐创作分别着眼于宏观戏剧环境氛围的营造,对英雄主义戏剧立意的诠释,对剧中人物身份及性格的精细雕琢,以及戏剧情节的冲突性和浪漫气质等方面。该剧不仅巧妙运用了包括咏叹调、宣叙调、重唱、合唱在内的多种歌唱形式,还融入了丰富的湖南民间音乐素材,形成浓郁的民族风格。该剧在音乐构创的一些细节处理方面,偶有一些值得商榷或有待调整之处,通过后续改良,可以使之更为完善。

话剧《谷文昌》在思想性、艺术性方面取得了一定的成绩,自然也引发了众多的评论。本文一方面就作品成功的原因,从创作角度加以分析和总结,认为除却相对饱满的人物塑造以外,更加值得关注的是其结构,该剧在诗化表达方面的实践,为赞美型正剧的创作提供了可资借鉴的经验。本文另一方面围绕作品的戏剧批评现象展开了讨论,通过对正剧美学与现实主义美学在历史中所形成的复杂关系的梳理,认为对赞美型正剧创作提出批判性的现实主义的要求是一种错误的批评方向,该体裁作品的创作应该在不改变自己艺术规定性的基础上,朝着更有艺术性的方向去发展。

话剧《活动变人形》呈现了一组中国现代话剧舞台上从未有过而意义重要的中西方跨文化典型形象。多重灵动场景装置以及在舞台边缘处为倪藻设置的双重叙述者位置,便于观众对倪吾诚的现代知识分子跨文化旅行产生距离感与疼痛感相交融的多味体验。下跪仪式宣告倪吾诚家族生活改革举措遭遇挫败。倪吾诚、姜静宜和姜静珍共同构成一组杂糅半觉式跨文化典型。倪吾诚属于中国式现代化道路上一位半知半觉式典型,存在崇西贬中症、原因误认症和知行分离症等特征。

以艺术真实反映历史真实,以艺术性表现思想性,是电视剧《觉醒年代》叙事的逻辑起点。该剧坚持历史唯物主义的创作立场,以形神兼备的方式塑造了中国共产党主要创始人陈独秀、李大钊的双主角形象,以蔡元培为代表的近代知识分子群体形象,以毛泽东、陈延年为代表的启蒙、救亡并举的“新青年”形象,从而建构起“人物谱系”的叙事逻辑。此外,该剧通过建构“北大 思想阵地、《新青年》 思想载体、演说 思想传播方式”这另一重叙事逻辑,将文化思想嬗变与早期马克思主义中国化的过程予以具象化、生动化呈现,取得了“以形象思维触及人民灵魂”的艺术效果。

在庆祝建党百年之际,多部优秀主题电影的出现,表现出革命历史叙事的新视野、新创造,艺术典型创作的新超越、新突破,艺术表现的新探索、新提高,也为主题性电影创作的创新发展带来积极启示。主题性电影要产生更大的影响,需要特别重视拉近与人民的距离;重在写出特殊性,在特殊性中表现共通性、普遍性;避免概念化、雷同化,充分发挥创作主体的主动性;扩大和深化艺术创造形式,不仅需要类型融合、方法融合,还应该看到中国化和世界性的融合。

《寒梅》既延续了罗怀臻对于“都市新淮剧”的思考,又在题材的选择和开掘上呈现出独特的艺术风貌。它突破了淮剧《党的女儿》以阶级斗争为中心的创作模式,走进“白色恐怖”笼罩下寒梅、李炳辉这对革命夫妇从相爱到“相杀”的心路历程,建构了以“人”为本的革命历史叙事;确立“一人一事”的叙事结构,注重对题材内在抒情空间的开掘,运用“诗”的象征调动观众的艺术想象和情感体验,进一步实现了文本的“戏曲化”。三代淮剧人塑造的三代“党的女儿”,鲜明地标记着新中国成立后上海淮剧“都市化”和“现代化”的探索轨迹,构建了上海淮剧团代际相承的人才培养格局,为其他剧种以“红色经典”改编为契机,实现自身的创造性转化、创新性发展提供了可资借鉴的经验。

在长篇当代纪实文学《钟南山:苍生在上》中,作者熊育群塑造出了博爱敬业、敢医敢言、温暖真实的钟南山院士形象,在其血肉丰满的形象背后,是叙事策略的推动。通过时空交错的倒叙、叙事视角变动中诗性叙事的介入、宏大与细节叙事的熔铸这三个策略,在疫情时期这一宏观层面之下,伟岸而不伤真实性的人物形象得以浮现,纪实性和文学性得到融合,作品之中的爱国主义主题得以凸显。

刘庆邦的煤矿题材小说擅长描写女性形象,《女工绘》是刘庆邦第四部煤矿题材的长篇小说,也是其至今唯一一部书写煤矿女工故事的长篇小说。作为后知青时代的年轻煤矿女工,小说中的华春堂是在一个失去父亲的家庭,自我奋斗、主动追求幸福人生的成长型人物。本文从女性主义角度出发,深入挖掘华春堂形象的丰富内涵,展现刘庆邦笔下对于煤矿女性命运的关切和同情,探讨当代女性在家庭场域和社会场域中,如何处理“他者”和自我之间的关系。

《扶贫志》是一部长篇非虚构文学作品,作者从“精准扶贫”首倡地十八洞村出发,走访了大湘西十几个县区,以列传体的形式讲述扶贫人充满传奇的脱贫攻坚故事。作品精准地呈现了扶贫人的精神面貌,在人物传记体结构上又运用了社会学调查、人类学观察视角、文献考据、数据佐证多种方法。书中有大量如何因地制宜制定发展策略的案例,其实用性非常明显。真人真事现身说法,亲切可信,传递了脱贫攻坚的精神能量。