“出乎其外、入乎其内”——长篇小说《地坤》的新乡土叙事2023年第4期《十月·长篇小说》刊登了四川作家邹瑾的长篇小说《地坤》,小说以田野调查式的细微洞察,从高校青年学者程子寒下派风城县挂职徐徐展开,数十位形形色色的政、商、农、工人物悉数登场,展现了古南方丝绸之路与川藏茶马古道交汇处的昔日商贾重镇如火如荼的乡村建设生态。作品鲜活立体又性格迥异的人物塑造、危机四伏却峰回路转的情节铺排,呈现出复杂立体而多元

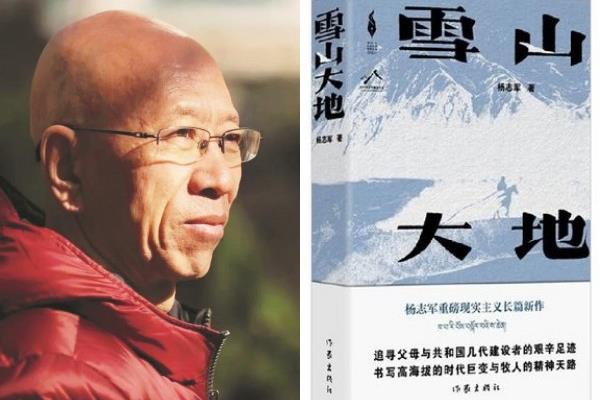

作家以现实主义的有力笔触书写几代草原建设者接续奋斗的历程,以雄浑厚重的笔墨描绘了雪域草原从20世纪50年代末期到新时代,由传统走向现代之沧桑巨变的恢宏画卷,是青藏高原中国式现代化的生动写照。

作为文学批评者,我们的使命是保持严谨的学术精神,同时珍视人性与情感的丰富性和复杂性,让批评回归理性同时不失感性,让文学批评体现出专业化的素养,同时也收获职业化的尊严。

处在新的历史方位、承担新的历史使命的新时代文学,需要以整体性视野广泛、深刻、有力地书写、呈现和体认基于基本国情所概括出来的中国式现代化特征。

经由阅读,个体渺小的生命与大千世界勾连,与万物相通。纵使我们都被现实所困,心灵依然能乘想象的翅膀抵达远方,回眸历史,眺望未来。这也是《月白如纸》的意义所在。

表演和写作都是一种抵达,抵达她自己的灵魂,经历一次次内心的对话,寻找美和有价值的人生,当奚美娟把自己40多年的创作经验,通过一种自由、随性、散漫的表达方式书写出来时,带给读者和专业工作者的帮助是显而易见的,也是独一份的!