聚焦文旅融合的新形态、新理念,探讨其如何以更具时代性的表达,书写现代人心中的“诗与远方”,将有助于实现影视文旅产业的高质量发展。

每一次对内容深度的打磨、对传播手法的探索,都是在为文明的对话与互鉴搭建更坚实的桥梁

今天的文艺工作者应该向晋绥抗战文艺学习,坚持以人民为中心的创作导向,将时代主题和地方文化紧密结合,拉近文艺作品和群众之间的距离

将“经典再造”作为核心方法论,通过“再语境化、再媒介化、再演绎”把经典曲目与历史符号转译为世界语境下的跨国记忆,成功实现了历史记忆的当代转化与国际共识的生成

人机协同模式下,人和智能机器共同成为文学批评的主体,两者之间的关系类似于一对“良友”,分别对文学作品发表看法,并在交流中相互启发、友好商讨,甚至可以展开论辩,直至形成统一的意见

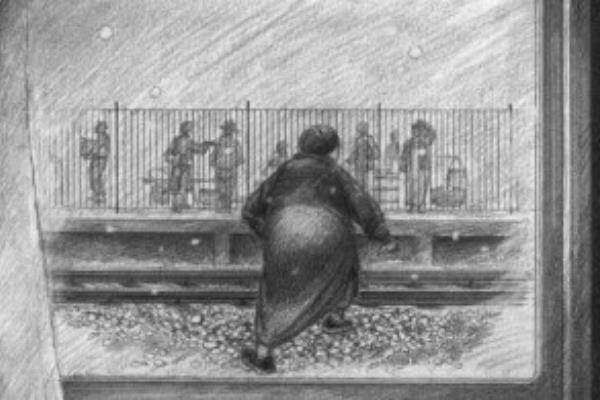

在父亲扑打衣襟尘土的气息中,在月台橘子酸涩的余味里,用文字的微光照亮我们当下的生活

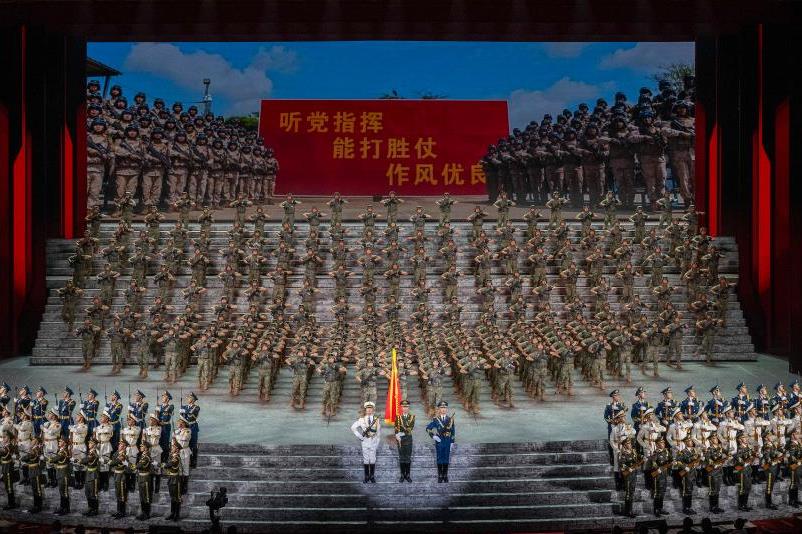

“以文化人、以艺养心、以美塑像,贵在自觉、重在引领、胜在自信”

一种宽广的“共情”能力,正是文学最基本、最核心、最动人的魅力所在。

网络文艺已经并将继续拓展社会主义先进文化新的空间,持续绽放中华文化新的光芒,不断激扬中华文明新的活力,以自身高质量发展,为推进社会主义文化强国建设贡献新锐力量。

它不仅是一次成功的艺术尝试,更是一次廉政文化与大众审美的深度融合,展现出新时代主流文艺作品的强大生命力与社会价值

网络文学经历了模仿正典文学、创造奇幻文学的时段之后,今天,终于开启以“重构现实”为特征的经典文学进程

欢快的、质朴的、高亢的、婉转的歌声响彻草原,各地乡风民俗在歌声中呈现,人民群众的幸福生活在旋律中流淌

培训班深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,以“民族交往交流交融与文艺的作用”为主题,邀请了各领域的8位专家进行授课,既有政策、理论解读,又有评论业务讲授,内容丰富、切合实际。

以“民族交往交流交融与文艺的作用”为主题,开展民族文艺评论人才培训,来自全国22个省区市和新疆生产建设兵团、13个民族的55名学员参加培训。