当下戏曲创作繁荣的背后存在同质化问题,主要表现为单一叙事模式和扁平化人物形象。造成这一现象的原因在于创作导向偏重政策与评奖、市场风险规避、编剧人才断层、剧种意识弱化以及评论缺位等因素。为突破困局,创作者应从以下方面着手:一是强化“问题意识”,挖掘题材的深度与独特性,注重人物塑造与冲突设计;二是回归“剧种意识”,依托不同剧种的美学特色实现形式的多样性;三是注入“现代意识”,文本与舞台应契合当代审美与价值观。

以“集体取关”现象为切入点,本文探讨了粉丝如何在“饭圈”、数字平台与商业资本共同组成的社会文化场域中对现有的文化秩序与平台规则发起抵抗,进而建构主体性的过程。研究发现,不同于被数据劳动驯化或受平台资本剥削的被动个体,参与平台抵抗的饭圈粉丝呈现出对情感量化、数据至上等权威意图的否定,以及对开放式对话、多义性表达的偏向。具体而言,饭圈粉丝的抵抗精神与自我揭露指向了某种暧昧的主体意识,他们通过发出复调、怪诞的声音,反思自我与其所批判的体系之间的共谋关系。粉丝话语的矛盾与模糊并不一定会阻碍主体性的发挥,反而为个体之间创造了新的互动方式,促成群体内部复杂的情感认同。

抗日战争时期,抗日民族统一战线下的中国电影创作与民族命运休戚与共,在大后方和解放区不断下沉并向基层延伸,建构起广泛且有力量的民族话语共同体。通过话语表达类型的不断调适,中国电影创作与人民大众的关系越发紧密,抗战叙事的人民主体性意识不断深化。抗战时期中国电影民族话语共同体的建构,为中国文艺创作与民族国家、社会现实和人民大众缔结紧密的交流互动关系提供了重要话语经验,彰显出中国电影在民族存亡关键时刻所迸发出的韧性与力量。

当下,ChatGPT以及其他一些生成式AI程序已渗透到文学艺术领域,深度学习和海量数据集使这些AI模型能够创建视觉艺术、音乐作品、诗歌和小说等。艺术的民主化和大众化使得创作者和消费者之间的界限开始变得模糊。AI在创意艺术领域的应用,在国际学界引发了关于创造性与复杂的道德问题的讨论,尤其是围绕原创性、作者身份和真实性问题的论争备受关注。若是谁都可以通过按按钮来从事艺术创作,那么创造力、独创性和艺术性可能会逐渐失去价值。“AI艺术”的意义究竟何在?

邵艺辉导演的电影《好东西》作为一部新都市女性主义题材的“轻喜剧电影”,以轻松、幽默的风格和对男性中心世界的自觉疏离,以及戏弄式对峙的生活态度,赢得了广大观众的喜爱。但是,如果我们从新历史主义的角度和马克思主义美学的角度看,从当代电影作品有责任让广大观众从作品中得到情感境界上的提升和审美启蒙这个社会意义上说,本文认为《好东西》不是一部真正优秀的电影作品。优秀的电影作品不仅要有好的故事、优秀的艺术技巧,还应该把生活中被掩盖和扭曲的东西呈现出来,从而让观众看到、听到、感知到现实生活中的真理性。

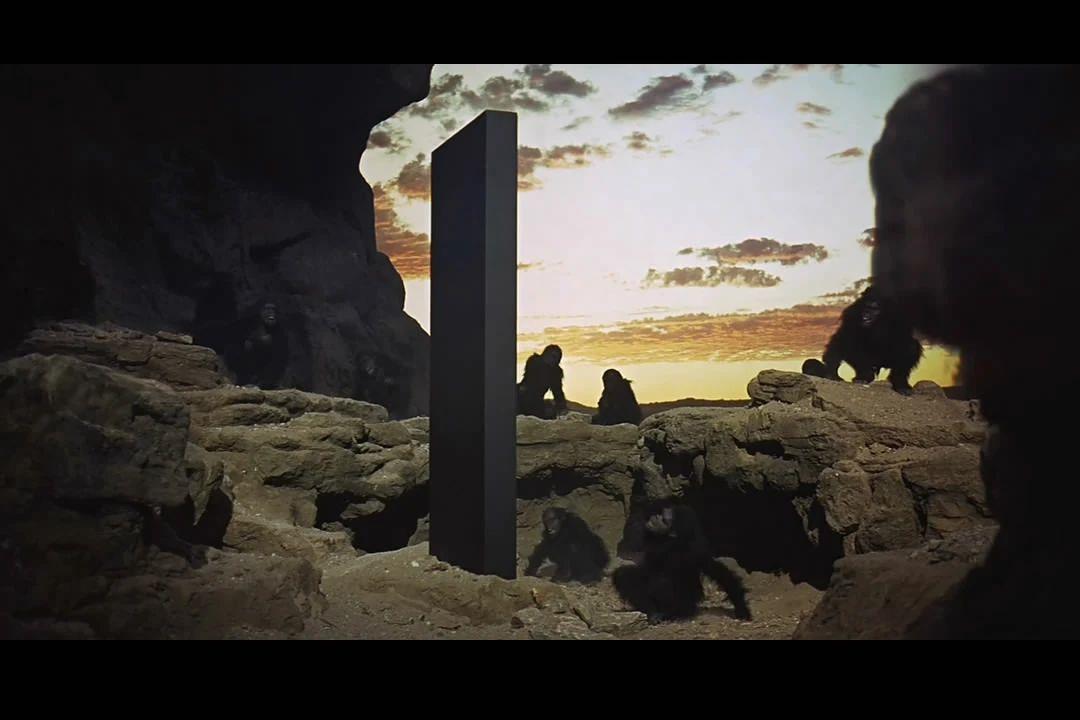

海外中国电影研究身处后现代学术语境,受反本质主义影响,出现了三种否定中国电影中国性的观点。第一种如贝丁森(Gary Bettinson)从历史、现实、内涵的多元化、复杂性,否定存在连续的统一的中国性;第二种是周蕾从跨文化交流的角度,认为“中国性”不过是西方文化的差异性投射;第三种则是乌登(James Udden),不仅用其他国家电影的相似案例,否认存在专属中国电影的技术与风格,而且,用定量研究方法,举出中国电影作品与其理论概括之间难以吻合的现象,进而提出了中国电影并不存在某种确切的审美特性的观点。海外学界所概括的中国电影的中国性审美内涵,主要是参照中国传统画论,而且仅仅聚焦于第五代早期电影作品。如此的中国性,存在缺乏电影史维度、作为本体的叙事美学、丰富的现象经验等严重缺陷;如此的中国性批判,自然也就落在了空处。

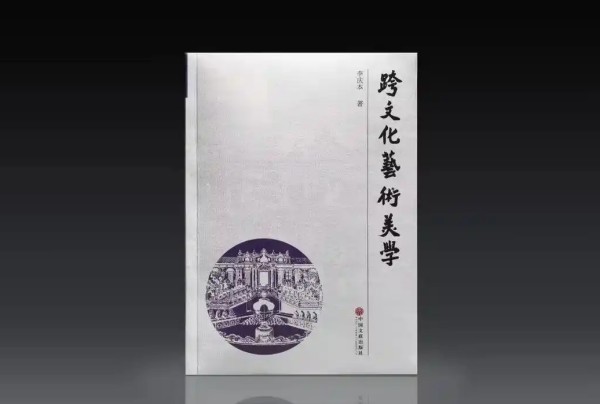

本文通过对李庆本《跨文化艺术美学》一书的解读,认为其从跨文化角度,就世界不同文化之间的关系来看待人类文化的发展,在知彼知己中建构现代文化主体性,倡导“普遍的多元主义”,具有重要的现代文化理论价值。此外,本文对相关的“本源与本体”、“术语与话语”、比较文学定义、语言特质与东西方文学,以及当下与未来人类文化所面临的困境等内容,提出了自己的看法。

深度媒介化的短视频时代,故事的生产、传播与接受受制于数据主义与流量逻辑,面临多重危机。故事讲述方面,故事越来越倾向于被处理为数字信息,讲述方式日趋单一。故事传播方面,原文本被短视频平台的大量伴随文本与媒介事件所裹挟。故事接受方面,短视频的情动技术打破了完整的故事时间,使得观看者追求高强度、欲望化的信息刺激。当下的故事生产越来越善于调动网感/流量思维,创作高度情绪化的故事,满足观看者的爽感/情绪价值。未来,迫切的是要探索如何摆脱深度媒介化的裹挟,重建个体与经典、现实与媒介之间的良性关系。要大力倡导经典叙事作品的阅读/观看,重申现实体验对于故事创作的重要性,全方位提升对于短视频叙事的媒介治理。

本文在充分肯定短视频广泛应用的成绩与价值的前提下,检视并反思短视频媒介属性的先天局限及其伴生的文化症候。首先,因追求流量变现与用户粘性造成的内容轻浅、自我重复,这一问题与观众对不同传媒艺术及文化的接受期待紧密关联。其次,短视频的跟风模仿、同质化趋向由其媒介属性——网络迷因(Internet Memes)的模仿性所内在决定;而短视频的接受总是基于用户的习惯与兴趣、由大数据算法不断重复推荐,这也造成了短视频创制—接受不断同质化的“完美”闭环。最后,本文进一步反思短视频在容量因素之外,对流量、热度与爽感的追求造成了生态中的优汰劣胜、深度匮乏;而短视频对影视剧的火爆营销在观众审美习惯的劣化与审美降维问题上均难辞其咎。

在当前新的媒介生态、艺术生态和产业生态中,文艺性短视频迅猛发展并快速崛起为一种表情达意的新形式。文艺性短视频特点鲜明、优势独特,但创作生产中的偏倚乃至错位使其健康、有序发展蒙上了一层层厚的壁障,尤其是审美意义的萎缩、后情感主义的矫饰、逢迎与投合的趋奉、模式化与同质化的误区等,使破壁除障和艺术自觉成为了艰巨、持久的任务。实践表明,面对数量与质量、雅与俗、普及与提高、审美与娱乐、艺术与经济、事业与产业等一系列二元关系,执两用中、守中致和不仅是一种美学观念,更是一种实践要求。鉴于文艺性短视频和其他“短”“微”文艺的风行,唯有彰显艺术底色和审美本色、强化新颖形式与优质内容的有机结合,才是文艺性短视频及类似文艺形式高质量发展的正确打开方式。

高先生从自己的学术生涯与该书写作入手,畅谈了中西美学沟通的重要性,并结合学术研究现状抒发了自身对现代美学发展前景的思考,不仅深化了对《中国书画中看不见的身体》一书的认识,而且为“三大体系”的建构提供了重要启示。

OpenAI的“文生视频”模型Sora彻底改变了当下电影状况,而电影创作者也随之分裂为“有限写作者”“人工智能”和“导演”三种艺术主体。第一种是以语言书写者为中心的“写电影”,其创作方式从“拍摄”变为了“写作”,作为有限写作者的主体随着诗性语言对技术语言的俯就走向异化。第二种是以人工智能为中心的“自动电影”,其创作方式从“拍摄”走向了“生成”,主体在“影像间性”中被抹去,电影从异质性美学走向平滑美学。第三种是以导演—作者为中心的“拍摄式电影”,电影创作依然保持传统的“拍摄制作”模式,人类主体精神在电影创作的过程性、情感性和直觉性中得以确证和维系。

“深入生活”作为延安文艺的一项核心概念,在毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》对其作出具体论述并经由制度化的“下乡”将其推广之前,实际上始终含义不明。延安知识分子结合自身经验,对“深入生活”形成了不同理解,这其中又以柳青的“生活”观念与文学实践之变化最为独特。《误会》等前期作品主要取材自柳青在战地的“考察生活”,《在故乡》等过渡期作品反映出柳青由难以融入的“战地”走向“乡土”的过程,《种谷记》等后期作品则是“长期在工农群众中生活”之所得。通过解读《地雷》集、《种谷记》诸作,可对柳青从“体验生活”到“深入生活”的“生活”观念之变作出更为清晰的考察,完成这一转变的关键即在于“突进他们精神的深处”。“深入生活”并不意味着作家的“去主体化”,而是对自身主体性进行调适的过程。柳青延安时期独特的“深入生活”实践不仅为后续“柳青道路”的生成奠定了基础,而且为回答新时代文艺如何“深深融入人民生活”的命题提供了行动层面的良好参照。

从小学阶段就开始学习五线谱,这一创新举措将给学校音乐教育带来哪些改变?五线谱又如何融入教学?周海宏教授谈重塑面向新时代的学校音乐教育。

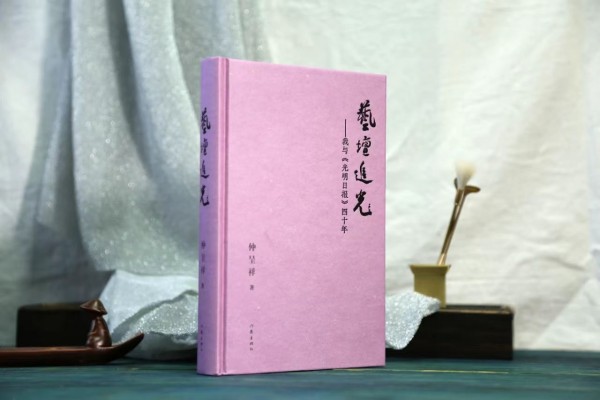

《艺坛追光——我与〈光明日报〉四十年》(以下简称《艺坛追光》)是著名文艺评论家仲呈祥自1980年至2024年间发表于《光明日报》的文艺理论评论集。《艺坛追光》坚持以人民为中心的创作导向,坚持以马克思主义辩证法为文艺评论的首把标尺,坚持实事求是,坚持党领导的文艺政策不动摇,考察中国四十余年间文艺现象、文艺思潮和文艺创作的更迭与演进,生动呈现了作者在时代变迁背景下始终坚守的文艺评论的初心与使命,将历史经验与时代文艺现象深度融合,提出了“以文化人、以艺养心、以美塑像、重在引领、贵在自觉、胜在自信 ”的文化建设主张,为文艺评论事业的发展提供了宝贵借鉴。

周宪教授从国际美育的发展趋势和本土美育的具体语境入手,对美育相关问题作了细致并有创意的回答,畅谈了自己对美育的体会和看法

抗日救亡背景下诞生的“摄影武器论”,经历了早期的“国防摄影”、沙飞个人的“摄影武器论”和《在延安文艺座谈会上的讲话》发表之后摄影成为战时党的文艺政策三个阶段。作为为建立“抗日民族统一战线”而提出的“国防文艺”重要组成部分的“国防摄影”口号,既延续了左翼美术运动的“武器论”传统,又显示了中日民族矛盾上升为主要矛盾的实际情况。全面抗战爆发后,沙飞从“国防摄影”的积极实践者到提出更加明确的“摄影武器论”,实现了从暴露现实到宣传国难的转变。1942年,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后,“摄影武器论”由个人的理论主张上升为党的文艺政策的重要组成部分。各解放区的摄影工作在中国共产党和各军区的领导下有计划、有组织地展开,形成了一支“文化的军队”。由此,摄影由“观念的武器”演化成“现实的武器”。

生成式AI的发展催生社会各个层面生成全新的运营模式。借用海量的数据库,生成式AI在长期的训练中能够自主生成接近人类创作的影像文本,这无疑是对人类主体性的挑战,也是对电影创作的颠覆性革新。生成式AI与其他互联网产品相互叠加形成嵌入的“APP+”新模式,发挥出“1+1>2”的效果。在未来,“人类+GPT”的生物改造是可预见的,它深化了人类影像创作的全能性。在人类走向“后人类”的过程中,正尝试借用电影文本展开科学的未来探索,在电影领域完成对“后人类”影像的“超验”实验,科学合理预测人类未来的发展走向,生发出生成式AI革新影像生成的大胆想象。

作为数字时代的新文艺现象,“AI创作”值得我们从其运用方式、存在问题和借鉴意义等方面进行研究。人工智能对文艺创作的赋能使得人机之间的“视域互借”成为可能。特别是生成式人工智能技术凭借其在海量数据利用、高效协作、创意启发和模拟风格等方面所具有的显著优势,给文艺创作带来较大的助力。但是AI创作也存在原创力匮乏问题,因为深度的创造力需要由人生阅历来孕育,而人工智能不具备自我意识,也缺乏通过切身亲证得来的阅历。AI创作存在的缺陷,也促使我们反省文艺创作自身存在的痼疾,让创作重新回归真诚与初心。

生成式人工智能不可避免地有观念和价值的输出,“AI说人话”其实是一个阐释学问题。通用人工智能大语言模型的算法由模型训练、语料库、数据标注员、多模态幻觉检测、PPO算法等一系列程序组成,用户与AI的问答过程成为一个新兴的不同于人类阐释的阐释学现象。考察AI的言说方式有助于在方法层面、价值层面和伦理层面监督人工智能发展。人工智能还不是一个具有独立意识的个体,人类目前还可以控制它的发言行为,但大语言模型的涌现能力和思维链不断接近人类大脑,因此,有必要讨论“AI阐释”与“人类阐释”的关系,保证两种类型的公共阐释良性互动。在充分利用人工智能的同时,有必要保护人类的主观性和主动性。