新媒体语境下重新呼唤关于求真、求善的审美理想,并非旨在或是用美学之外的教条来束缚审美,而是为了在数字时代审美相对性的前提下,寻求一丝确定性的美学精神。

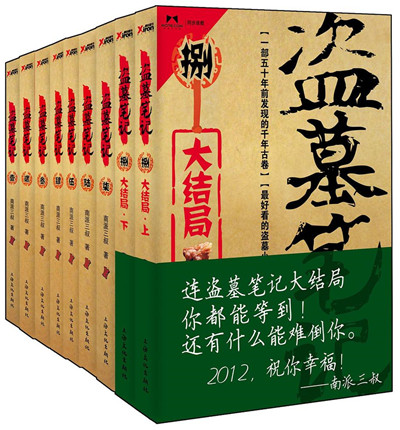

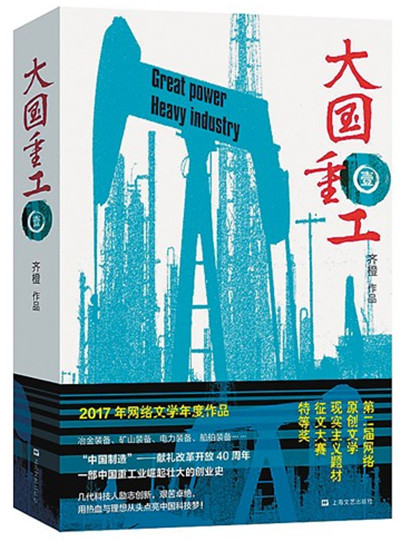

从“文”到“艺”、从“艺”到“娱”、从“娱”到“产”,由网络小说创作引发的现实题材热,已经跨界引爆了网络文化和大众娱乐的现实题材回归。

《摩天大楼》的性别观是多元且平衡的。两性之间的关系,并非敌对关系,该剧引领我们重新思考当代社会中两性各自遇到的挑战以及彼此沟通的可能性。

看到恶,更加能够看到消解恶的力量,从恶中找到向善的可能,让人更深刻地感受到爱、温暖、力量、慰藉以及希望,这才应是电视剧表现恶的终极奥义。

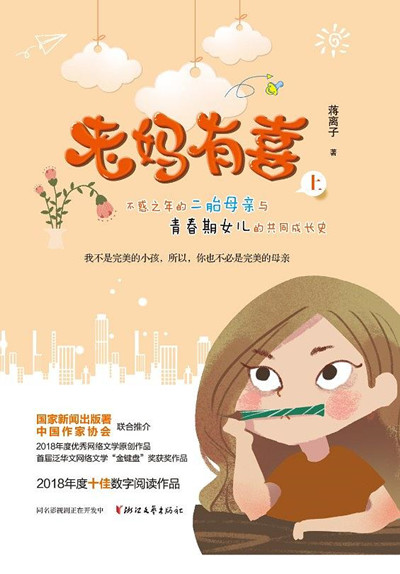

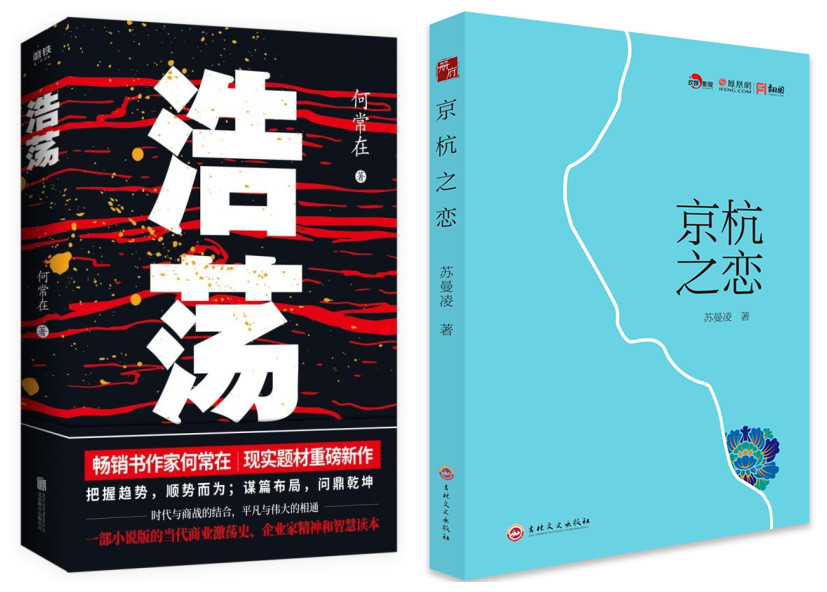

网络文学如何书写现实题材,如何讲好中国故事,如何将读者的爽点与时代的鼓点巧妙地糅合,如何融汇古今推陈出新,何常在、华东之雄、苏曼凌三位河北作家做出了成功的艺术探索。

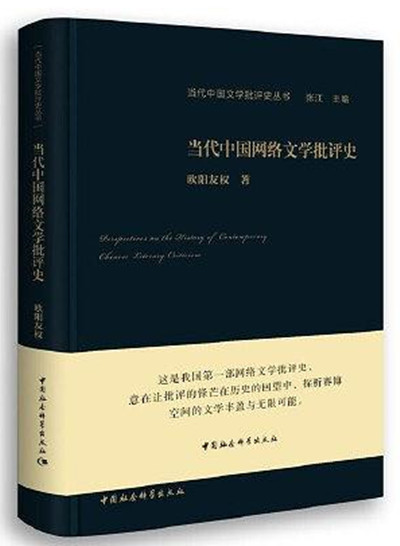

作为我国第一部网络文学批评史,《当代中国网络文学批评史》秉持“从上网开始,从阅读出发”的基本理念,在20余年网络文学历史进程中,仔细寻觅理论批评的声音,从丰厚的网络文学研究成果里,聚拢起有价值的学术资源和观念存量,深入辨析中国网络文学批评史理论建构的必要与可能。