试论抗战大后方音乐潮的兴起及其历史文化特点

——以重庆、昆明为例

内容摘要:全面抗战时期,中国西南大后方出现过一次蓬勃的音乐潮。这是在左翼音乐工作者主导下的新音乐运动,抗日救亡始终是它的主旋律。本文主要以重庆、昆明这两个文化中心为例,论述此一音乐潮产生的历史文化背景、过程及其历史文化特点。

关 键 词:抗战大后方 抗日救亡 音乐潮 重庆 昆明

在伟大的抗日战争时期,我国大后方[1]出现过一次民族精神高扬,充满气势和生机的音乐高潮,极为壮观,影响深远。

一、大后方音乐潮兴起的文化酝酿

中华民族音乐源远流长,并且在南北朝时期出过一次民族音乐高潮。那次高潮以西域音乐与中原音乐的大融合为标志而载入中国音乐史册,它为唐代音乐的大繁荣作了积极的铺垫和准备。抗战时期出现的这一次高潮却有所不同,它具有若干新的历史文化特点,主要的一点,这个音乐潮实际上是在左翼音乐工作者主导下的新音乐运动,抗日救亡始终是大后方音乐潮的主旋律。这次音乐高潮为什么会在抗战大后方兴起呢?

首先一点是民族意识的新觉醒。值得注意的是,上世纪30年代初期左翼文化运动关于文艺大众化问题的多次讨论,初步涉及了文艺的民族形式问题。具体到音乐,相关研究更早一些。尤其是王光祈,他的音乐思想既新派又不失辩证,不愧为我国现代音乐理论的奠基者之一。

王光祈的主导思想是用现代西方音乐理论来整理和研究中国的传统音乐,以建立现代中国的民族音乐。这位十分难得的音乐学家如此勾画中国民族音乐的现代蓝图:“希望中国将来可以产生一种可以代表‘中华民族性’的国乐” ,而“这种国乐,是要建筑在吾国古代音乐与现今民间谣曲上面的。因为这两种东西,是我们‘民族之声’。……现在先整理吾国古代音乐,一面辛勤采集民间流行谣乐,然后再利用西洋音乐科学方法,把它制成一种国乐。这种国乐的责任,就在将中华民族的根本精神表现出来,使一般民众听了,无不手舞足蹈,立志向上”。[2]

上述见解是王光祈在上世纪20年代中期提出来的,十分珍贵,可惜他1936年病逝于异国他乡,未能见到他的蓝图后行者即将付诸实施。

稍早也有学者发表过类似见解,例如王露的《中西音乐归一说》(1920),陈仲子的《欲国乐之复兴宜通西乐说》(1921)等,只是不那么系统罢了。

以上回顾要说的是,上世纪初音乐先驱者的贡献,主要在于他们为振兴民族音乐进行了必要的舆论准备,或称文化酝酿,功不可没。[3]

对民族音乐问题的关注和付诸行动,还需要一定的历史条件。这个条件就是中国人民抗日战争的爆发并最终取得伟大胜利。

二、重庆:新音乐社和山歌社的贡献

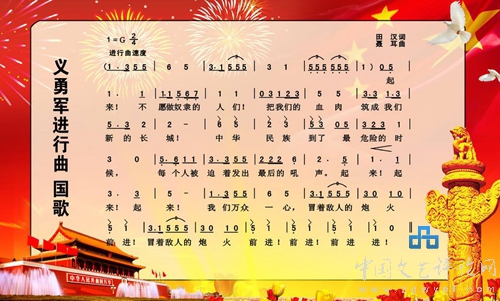

中国人民抗日战争的起点为1931年的“九•一八”事变。聂耳创作的《义勇军进行曲》(田汉作词)唤醒了中华民族精神的新觉醒。随着民族危机感的加深(“中华民族到了最危险的时候!”)和民族精神的高扬,民族音乐问题真正被推到了现代中国音乐运动,即新音乐运动的面前。

先讲新音乐社的贡献。新音乐运动通常是指上世纪30年代兴起的左翼音乐运动,从一开始就具有鲜明的抗日救亡运动色彩。1937年全面抗战开始以后,新音乐运动进入了民族解放运动的新阶段,提出并坚持新音乐必须朝着民族化和大众化的方向前行。

全面抗战时期,陪都重庆是大后方最大的文化中心,包括左翼在内的众多文艺家在此云集。李凌和赵沨是其中两位重要的音乐活动家。李凌由延安鲁迅艺术学院派到重庆,并从事音乐出版工作,宣传和推广陕甘宁边区及其他地区出现的抗日救亡音乐作品。李凌到重庆后即与赵沨等一起,在中共南方局和周恩来的直接领导下于1939年10月成立 “新音乐社”,次年初《新音乐》杂志出版,李凌、赵沨任主编。新音乐社和《新音乐》月刊是两位一体,由抗战初期分散在大后方重庆、昆明、桂林等地,还有上海、广州、香港以及侨居仰光、新加坡等地的部分音乐工作者联合组成,核心人物是李凌、赵沨等左翼音乐家。新音乐社的成立及《新音乐》杂志的出版是此一时期大后方音乐运动的重要标志。

赵沨多才多艺,尤擅音乐评论。在一次 “星期文艺演讲会” 上,赵沨作了题为《抗日音乐运动》的演讲,他特别强调了“解放区的创作对大后方群众歌咏运动的指导和影响”。[4]

李凌(1913—2003)是广东台山人, 1938年7月赴延安鲁迅艺术学院音乐系学习,得到系主任冼星海的亲授。从延安到重庆以后,李凌在大后方的音乐潮中发挥着重要作用。1949年后李凌历任中央乐团团长、中国音乐家协会副主席和中国音乐学院院长。

新音乐社首先是抓进步音乐报刊的编辑与出版。它从一开始就受到周恩来的亲切指导和关怀。是周恩来亲自将《黄河大合唱》的油印本从延安带到重庆,并指示《新音乐》将这部作品陆续发表。根据周恩来的指示,《新音乐》还刊出了陕甘宁边区音乐家创作的许多抗日救亡歌曲,如《古城颂》(即《延安颂》,莫耶词,郑律成曲),《红樱枪》(向隅曲)《生产大合唱》(冼星海曲)等等,给西南大后方的抗日救亡歌咏运动注入了新的血液与活力。[5]

《新音乐》一亮相就接连发表了一系列重要的理论批评文章,在新音乐运动中产生了深远影响。例如赵沨的《中国新音乐运动史的考察》[6],陈原的《中国新音乐运动之史的发展》[7],赵沨的《释新音乐——答陆华柏君》[8],李凌的《我们应该怎样来理解新音乐与新音乐运动——并答陆华柏先生》[9],冼星海的《近代中国音乐发展的几个问题》[10],等等。

除《新音乐》这个主要阵地外,还有《音乐艺术》《音乐报》《每月新歌选》等十几种进步的音乐期刊和音乐丛书,影响很大的《苏联音乐》即为其一。此外,新音乐社还开展形式多样的音乐教育活动以培养音乐骨干,并在《新音乐》这个阵地上开展了关于“民族形式”问题的专门讨论,其影响波及到其他的音乐刊物。这次讨论对于引导音乐界认真向民族民间音乐学习,产生了有益的影响。

组织进步音乐演出和群众歌咏活动,是新音乐社工作开展中尤为重要的一环。

当时的重庆,群众合唱团队非常多,例如东北流亡学生总会学生课余宣传队、中央警官学校合唱团、银行公会合唱团、青年合唱团、三青团学生夏令营等。至于重庆大专院校的合唱团队更难一一枚举。

在这些群众歌咏活动中,《黄河大合唱》在重庆的首演,意义非比寻常,影响极大。1940年秋,在八路军驻重庆办事处的支持下,由新音乐社出面将重庆各合唱团的骨干组成一支大合唱队,李凌还临时组织了一个混合乐队担任伴奏,赵沨任指挥。词作者光未然亲自登台朗诵了大合唱第三乐章《黄河之水天上来》的朗诵词。赵沨还担任了第二乐章《黄河颂》的独唱(由李元庆大提琴助奏)。为防发生意外,周恩来特地穿上国民革命军中将军衔的军服,亲自带领众多爱国进步人士和文化界名流一起出席音乐会。[11]演出大获成功,轰动了整个重庆,影响巨大。

新音乐社领导的群众歌咏运动风生水起、气势如虹。默默耕耘的学院派则另辟蹊径,在民歌的搜集、整理、改编、加工方面作出重要贡献,他们是国立音乐院的“山歌社”。

国立音乐院成立于1939年11月1日,校址在重庆青木关。它是抗战时期中国最高音乐学府。山歌社是该校西乐系理论作曲组1947级(1942年入学)的部分同学发起成立的。正式成立的时间为1946年3月31日,但实际上早在1945年3月即已开始活动,且截至1946年8月复员(迁南京)期间该社同学仍在青木关进行实践活动。[12]专家认为,山歌社的活动可细分为重庆时期、遵义时期和南京时期,本文所涉及的主要是重庆时期,也称青木关时期。

山歌社的宗旨十分明确:“本社以集体的方式来搜集及整理本国音乐,介绍及吸收西洋音乐,普及音乐教育,提高音乐水准,而达到建立民族音乐之目的。” 此一宗旨,与十多年前王光祈提出的设想相当接近。

山歌社青木关时期的成员约二十人。以第一届理事会为例,郭乃安任理事长,理事及其他骨干社员有严良堃、储声虹、王震亚、张文纲、屠咸若、黎英海、伍雍谊、朱石林、潘名辉等。主要任务是民歌的搜集、整理与推介,其中做得最出色也最有成绩的是对民歌钢琴伴奏的编配。

这里值得注意的一个音乐文化现象是,当时有许多西北民歌通过不同渠道传入西南大后方,且蔚为大观。例如哈萨克族民歌《在那遥远的地方》(即《草原情歌》),《玛依拉》《都达尔和玛丽亚》《黄昏里的炊烟》《羊群里躺着想念你的人》,维吾尔族民歌《半个月亮爬上来》《达坂城的姑娘》(即《马车夫之歌》)《阿拉木汗》《依拉拉》《喀什噶尔舞曲》,等等。而传入西南大后方的西北民歌(主要是青海、新疆的),有相当一部分是由数十年后被誉为“西部歌王”的传奇人物王洛宾搜集、整理或加工而广为流行的。

这些西北民歌流播于西南大后方乃至全国,对于进一步沟通中华各民族的情感和心理认同,进一步凝聚各民族的中华向心力,其传递的正能量不可低估。

王洛宾(1913—1996)生于北京,毕业于国立北平师范大学音乐系,主修声乐和钢琴。卢沟桥事变后去山西参加由作家丁玲任团长的西北战地服务团。1938年,他和作家萧军、诗人塞克等受组织委托去新疆,中途因故滞留兰州参加西北抗战剧团,并随团赴陇南作宣传,回兰州后整理出十多首民歌,填写了新的歌词,于1939年编了一本《西北歌声》(甘肃省抗敌救援会出版)。[13]

1945年初,重庆国立音乐院的山歌社编选了一本《中国民歌》(油印简谱本),共收新疆、青海及绥远(今内蒙中西部)等地区的民歌124首,其材料主要来源于王洛宾1939年在兰州编辑的《西北歌声》和李凌1943年编辑的《绥远民歌集》(桂林立体出版社出版)。1946年又出版了附有钢琴伴奏谱的线谱油印本《中国民歌选》第一辑,共21首(1947年又在上海重新增减,精选14首,编为《中国民歌选》出版[14]。这14首民歌中,新疆、青海以及绥远、西藏、西康(今川西)的民歌占11首之多,其中包括《马车夫之歌》(严良堃配伴奏),《在那遥远的地方》(陈田鹤配伴奏),《半个月亮爬上来》(盛礼洪配伴奏),《康定情歌》(江定仙配伴奏)等。

山歌社为民歌配钢琴伴奏的这一创新实践,说明民歌已经登上了学院派的“大雅之堂”。在他们引领下,为民歌配钢琴伴奏,或加工改编民歌(包括改编为有伴奏的合唱和无伴奏合唱),一时形成热潮。在此热潮中,一些音乐家所进行的西部(不限于西北)主题音乐创作也作出了开拓性的贡献。尤其是马思聪,他的小提琴组曲《西藏音诗》(1940—1941年)是此一趋向的代表作。但马思聪的起步比山歌社更早,此前几年他就创作了小提琴独奏曲《第一回旋曲》(原名《绥远回旋曲》,1937年)和《内蒙组曲》(原名《绥远组曲》,1937年),进入20世纪50年代又有小提琴独奏曲《新疆狂想曲》(1954年)问世。其他作曲家,如贺绿汀的管弦乐曲《桑吉德玛》(1945年),丁善德的钢琴独奏曲《中国民歌主题变奏曲》(1948年)等也都有所贡献。

综上所述即可看出,在抗战时期的大后方音乐潮中,重庆显然居于主导地位。

三、昆明:新音乐社与西南联大的贡献

除了重庆,昆明也是抗战时期大后方重要的文化中心。昆明的歌咏活动是整个大后方抗战音乐潮的重要组成部分。

以昆明为省会的云南,在近代有着以战斗为主旋律的音乐传统。早在清末民初就出现了一位民族音乐家李燮羲(1875—1926)。李燮羲字开一,号剑虹,云南大理人,1904年东渡日本,在东京音乐学校专修音乐,是最早参加孙中山领导的同盟会的37位滇籍会员之一。他是云南参加“重九”起义和护国运动的先行者之一,《云南大纪念》这首歌(剑虹词)便是作者为中法战争谅山战役中云南将领杨玉科英勇杀敌、光荣捐躯,以及云南人民1903年为反对法国在云南强筑铁路一事而写的一首歌。“快哉安南役”(越南旧称安南),“滇军奏奇绩”“为国血流红,名誉战死雄”,歌词是何等的气魄。这首歌当时就在云南产生了极大影响,被誉为“滇人豪歌”。[15]稍后崛起的聂耳广为人知,此不赘。

1937年全面抗战爆发后,在后来成为新音乐社成员的本土音乐家李家鼎、唐登岷、张锐等组织下,群众抗日救亡歌咏活动逐渐开展起来并日趋活跃。活动以1941年的“皖南事变”为界可分为前后两个阶段,前段空前热烈,情绪高涨。三年后出现短暂低谷后又渐渐重振旗鼓并向纵深发展。

开初,歌咏的主要阵地在昆华民众教育馆(昆明文庙),成立了“民众歌咏团”。当时唱的歌曲,主要有聂耳的《义勇军进行曲》、冼星海的《黄河大合唱》选曲以及《在太行山上》《大刀进行曲》《游击队歌》《长城谣》《五月的鲜花》等。

李家鼎(1915—1985)是昆明民众歌咏团的重要组织者。他生于昆明,1931年赴上海求学期间深受聂耳影响开始接触左翼音乐,后在广州中山大学生物系就读,与同学钱兴等组织“抗日救亡前哨社”开展活动。1937年6月受中共华南工委派遣回昆明,同年9月加入中共,专责从事昆明的抗日救亡歌咏活动。1941年皖南事变后转重庆任《新华日报》编辑。后由周恩来派往新四军工作,晚年任解放军艺术学院音乐系副主任。

民众歌咏团于1937年8月末成立,由李家鼎领导并亲自教唱和排练。在歌咏团直接受他教育、辅导的有上千人之多。在李家鼎主持全省歌咏协会时期,一次在马市口国民党省党部大礼堂开歌咏晩会,听众一进门就发一张歌词。独唱歌曲《长城谣》,“万里长城万里长,长城外面是故乡”唱出了东北流亡同胞的思想感情,返场数次,感染力之大真是不可想象。[16]

在这一波云南歌咏高潮中,新音乐社昆明分社的徐守廉也是一位要角。

徐守廉(1918—1992)是浙江金华人,1942年同济大学机械电工系毕业。早在同济大学迁昆时期即参加抗日救亡歌咏活动。他既是作曲家也是指挥家,是新音乐社昆明分社的负责人之一,也是中国民主同盟的盟员。他与李家鼎、张锐及李仁荪、李康生一起,在原“民众歌咏团”的基础上成立了新的“歌咏岗位合唱团”(简称“歌岗合唱团”),徐守廉担任指挥和教员。还编辑出版《歌咏岗位》月刊。1940年10月,他指挥歌岗合唱团连续三天演出《黄河大合唱》,把昆明的歌咏活动再一次推向高潮。同时还演出了《八路军军歌》《新年大合唱》《救亡进行曲》《大刀进行曲》《吕梁进行曲》等曲目,千人大合唱气势恢弘感人,社会反响相当强烈。抗日救国精神如此高扬,场面如此壮观的宣传,在昆明是空前的。

徐守廉还参加了云南省歌咏协会,是负责人之一。同时在新音乐社举办的暑期音乐训练班,和在孙起孟领导的昆明中华职教社办的新音乐训练班中任教。

1941年从同济大学(四川宜宾李庄)毕业后徐守亷重回昆明,在中华职教社、建民中学、昆华女中和云大附中等学校任音乐、数学教员。此一时期他谱写了《秋风,秋雨》《旅行之歌》和《站在西南的山岗上》等歌曲。在群众歌咏活动中,徐守廉除常任昆明合唱团指挥外,还兼任西南联大“高声唱”歌咏队、云大附中“自由人合唱团”,以及“邮工歌咏队”“新锋合唱团”等多个合唱团队的指挥。

徐守亷的歌咏活动还扩展到了缅甸。1947年秋由于形势的变化,他在地下党市工委的安排下随马帮转移到缅甸。经缅甸侨党和民盟组织的关照在仰光华侨中学、华夏中学任教,并担任民盟缅甸支部文宣委员和仰光“伊洛瓦底江(简称伊江)合唱团”指挥,投入到缅甸华侨的民主运动中。他组织伊江合唱团300人在仰光市政厅大礼堂演唱《黄河大河唱》,大获成功,轰动了缅甸全国。这也许是《黄河大河唱》第一次走出国门。[17]

光未然

光未然是著名诗人、文艺评论家,本名张光年(1913—2002),湖北老河口人(1978年以后曾任中国作家协会党组书记、副主席和《文艺报》主编等职)。早在全面抗战前夕,光未然就创作了以抗日救亡为主题的独幕剧《阿银姑娘》,其序曲《五月的鲜花》(阎述诗作曲)在该剧公演(汉口)后即风行全国,成为最受欢迎的抗日救亡歌曲之一。光未然1939年在延安创作的组诗(歌词八首)《黄河大合唱》(冼星海作曲)更被公认为20世纪全球华人的艺术经典之作。1941年皖南事变后,经周恩来亲自安排,光未然由重庆经昆明转移到缅甸开辟工作。一年后,光未然与赵沨、李凌一起率领缅甸华侨青年战时工作队近百名旅缅文化战士和华侨青年,越过中缅边境,历经千辛万苦回到昆明。在昆明的三年多时间里,光未然先在云南大学附中教书,两年后辞去教职,任李公朴主办的北门出版社编辑,并兼任昆明民盟刊物《民主》增刊的编辑工作。[18]他不是音乐家,但他对昆明音乐潮的兴起也是有重大贡献的。

在昆明的抗战歌咏高潮中,西南联大发挥了重要作用。

西南联大由北大、清华、南开三校组成。北大、清华历来就有优良的歌咏传统,南开的话剧更广为人知。北大很早即设有音乐传习所,除负责课堂教学外还经常举行音乐演奏会,显示出较多的学术传承精神。清华音乐建置要晚些,现代色彩较浓,不但有合唱队还建有军乐队和管弦乐队。由此可见三校原本就有相当丰厚的艺术底蕴。

联大学生一到昆明,以一二•九运动中组织起来的“中华民族解放先锋队”(简称“民先”)队员为骨干组成的社团“群社”即开展活动,很快成立“群声”歌咏队,并于1940年夏扩充为西南联大歌咏团。再后还有1941年成立的回声歌咏队。他们演唱的曲目以《旗正飘飘》《松花江上》《五月的鲜花》《游击队歌》和《在太行山上》等为主。1945年还成立了很有影响的“高声唱”歌咏队。

在西南联大的歌咏活动中,最有意义的是演唱大气磅礴的《黄河大合唱》。那是1940年夏,昆明广播电台正式成立,8月1日正式播音。这是抗战时期全国功率最大的广播电台,直属重庆中央广播事业管理处,为抗战发挥了重要宣传作用。8月底,昆明广播电台特邀联大歌咏团参加广播音乐会。新成立的联大歌咏团首次走出校园亮相,决定演出气势恢弘、声震四海的《黄河大合唱》,同学们信心饱满地投入到紧张的排练中。据当事人回忆,合唱队阵容为:女声部是女高音、女中音各七人,男声部是男高音、男低音各14人,连同钢琴伴奏和指挥一共44人。着装力求整齐划一:女高音清一色地穿月白色旗袍,女中音穿蓝阴丹士林布旗袍,男声部则清一色的白衬衫和黄卡叽布长裤。另外,为了正式参加这次校外演出,又特地买了一块紫色绸子,用白布嵌上“国立西南联大歌咏团”大字做成团旗。演出在潘家湾昆明广播电台演播厅举行。这次演出以四重唱、男女声二重唱和独唱为主。遗憾的是由于《黄河大合唱》的全套曲谱尚未得到,所唱的只是其中的《黄水谣》《河边对口曲》《黄河颂》《保卫黄河》等一部分,所以演出曲目还有贺绿汀的《游击队歌》,黄自的《旗正飘飘》和《抗敌歌》,桂声涛词、冼星海曲的《在太行山上》,田汉词、贺绿汀曲的《胜利进行曲》等最能激励人们同仇敌忾的抗日救亡战斗歌曲。[19]此次演出相当成功,这是中国军民将抗战中的中国之声向全世界传递。

西南联大还有专唱校歌的校歌队(混声合唱队)。联大附中合唱团也很活跃。在1946年5月4日举行的西南联大结业典礼上,附中合唱团演唱了《西南联大进行曲》,代表着凯歌高唱和联大精神永传的心声。

联大师范学院国文系教授张清常创作了联大校歌及其扩展而成的《西南联大进行曲》,并为联大的多个合唱团、队担任指挥。

赵沨作为新音乐社的重要成员,在昆明的抗日救亡音乐潮中发挥了重要的纽带作用。他既在社会上开展群众歌咏活动,与闻一多、楚图南、费孝通等教授也保持联系和沟通。

赵沨

赵沨(1916—2001)生于河南开封。曾向一英国传教士学习音乐。到重庆不久,赵沨奉中共南方局指示,与光未然、李凌等一道赴缅甸开展华侨爱国音乐活动,之后再转战昆明,为云南抗日救亡及民主音乐运动的蓬勃发展作出了重要的贡献。1949年后赵沨历任中央音乐学院党委书记、院长和中国音协副主席,并一度兼任中央歌剧舞剧院院长。

太平洋战争爆发后仰光被日军占领,光未然、李凌、赵沨等将他们与爱国侨胞一起组织的战地服务团分成华侨青年战地服务队的两个队,边演出边撤退,跋山涉水,千辛万苦,翻越高黎贡山到达滇西重镇保山,再搭乘难民汽车抵达昆明。(李凌未留昆明,组织上安排他去桂林继续主编《新音乐》月刋。)

赵沨在昆明的身份是云南大学附属中学的教师。当时光未然亦在云大附中任教。云大附中1939年从昆明疏散到路南(今石林),赵沨到校后教音乐与国文,还兼任路南县立中学高中部主任。1943年云大附中迁回昆明驻北郊龙头村,他与光未然将该校的音乐与诗歌朗诵活动搞得生气勃勃。同时,赵沨还去茨坝昆明无线电厂、中央机械厂合唱团教歌并排练合唱,同时在昆明合唱团担任指挥。他将《夜莺曲》《喀秋莎》等数十首苏联电影歌曲与在重庆时期翻译的苏联歌曲合在一起,由李凌编成《苏联音乐》在桂林出版。有了这些让人耳目一新的苏联歌曲,使他在西南联大歌咏队、昆明合唱团以及银行公会歌咏团开展抗日救亡歌咏的活动,更加丰富多彩也更显活力。

赵沨参与组织的西南联大师生路南、弥勒彝族民间歌舞采风活动,意义重大,不能不提。

1945年夏,一支由二十来名西南联大进步学生组成的暑期服务队,经短期集训后去路南县圭山彝乡采风。队里有一位彝族队员叫毕恒光是中山中学的学生,中共地下党员,他熟悉圭山情况,在队里担任向导和翻译。该队的活动方式是办识字班,内容结合抗战宣传、妇女解放和民族特点。[20]

1945年3月,西南联大举行过一次以“介绍路南”为主题的周末晚会,首先由闻一多主讲“彝胞生活”[21],然后由八位男女同学表演彝胞歌舞。晚会别开生面,精神积极昂扬,在校内反响相当热烈。1946年春毕恒光来昆明,表示希望在社会各界的支持下在省里搞一次圭山彝族歌舞晩会。他的想法得到西南联大学生自治会的大力支持。闻一多也很赞成,并建议准备工作要充分。随后几个中共地下党员与毕恒光又去路南、陆良、弥勒等县挑选演员并进行排练,组成了“圭山区彝族舞踊团”。[22]5月中旬该团来到昆明。在各有关方面的协同配合下,该团请闻一多、费孝通、楚图南、徐嘉瑞、尚钺等文化界名流及赵沨等左翼文艺工作者担任顾问和编导。

稍后,彝族歌舞晩会在西南联大草坪上举行,到会3000人,除联大师生外还包括云南文化艺术界、教育界和新闻界知名人士。活动大获成功,被认为是全国一次空前的盛举。

5月下旬,圭山区彝族乐舞以圭山彝族旅省会主办的名义,在昆明华山南路省党部礼堂正式公演。演出节目有二十多个,象征战争的有《跳叉》《跳鳞甲》《霸王鞭》,表现爱情的《阿细跳月》,以及创世史诗《阿细的先基》(即《阿细人的歌》)等。《阿细跳月》是男女对跳,热烈奔放,观众也为之雀跃,演出形成高潮。

这次演出民族色彩浓郁,受到昆明社会各界的热烈欢迎。学术文化界人士也给予充分肯定和高度评价。联大教授办的《时代评论》为此特出了一个专辑,内有楚图南的《劳动民族的健壮的乐歌和舞踊》,尚钺的《论保存中国民族艺术与彝胞舞踊》,徐嘉瑞的《圭山的彝族歌舞》等。闻一多为《时代评论》写的题词是:

从这些艺术形象中,我们认识了这民族的无限丰富的生命力。为什么要用生活的折磨来消耗它?为什么不让它给我们的文化增加更多的光辉?

这次演出开彝族原生态歌舞搬上城市舞台的先河,应当载入史册。而且,它同那些西北民歌一样,不但令人产生审美愉悦,对于沟通中华各民族的心理认同,凝聚各民族的中华向心力,其意义亦不能低估。

彝族青年毕恒光在整个过程中,从策划到演出表现十分突出,可惜不久之后,即在一次农民起义中被捕牺牲,年仅25岁。这位被誉为“撒尼魂”的彝族青年也应当载入史册。[23]

闻一多长期研究楚辞《九歌》,一直想搬上舞台而苦于未找到相宜的舞台艺术形式,如今从圭山歌舞中受到启发,很快写出改编剧本《〈九歌〉古歌舞剧悬解》,请赵沨、梁伦、萧荻等文艺家来到家中听他“说戏”,然后将几份抄稿分给他们,请他们尽快拟出一个演出脚本,并由组织圭山歌舞演出的那些骨干,争取用民盟的名义组织义演。[24]时间定为1946年6月。未料一个多月后闻一多先生即不幸遇难。

四、大后方音乐潮的历史文化特点

抗战时期大后方兴起的音乐潮可谓丰富多彩,遍地开花。除重庆、昆明这两大文化中心外,其他如成都、贵阳以及桂林、遵义等地,群众歌咏活动也都异彩纷呈。

第一,大后方音乐潮实际上就是在左翼音乐工作者主导下的新音乐运动,抗日救亡始终是大后方音乐潮的主旋律。如前所述,在全面抗战时期,陪都重庆是大后方最大的文化中心。新音乐运动的核心是新音乐社,光未然、李凌、赵沨(李、赵两位都是1941年在缅甸由光未然介绍加入中共的)均与延安鲁艺有着非同一般的联系。1939年1月,光未然率领着抗敌演剧第三队由晋西抗日游击区奔赴延安。同年3月,光未然写出组诗《黄河大合唱》,经冼星海谱曲后由抗日演剧三队在延安首次上演并大获成功,此后在包括西南大后方在内的全国各地广泛传唱,受到抗日军民的热烈欢迎。李凌原本就是鲁艺学员。除《黄河大合唱》外,《游击队歌》《在太行山上》《到敌人后方去》等抗日救亡歌曲基本上也都是通过延安鲁艺——重庆新音乐社这个渠道,在重庆、昆明、成都等大后方城市流播的。

第二,西南大后方与西北大后方的呼应、互动关系。关于延安,关于陕甘宁边区与西南大后方的音乐潮的关系,事实上存在着一种互动,就《黄河大合唱》《游击队歌》《吕梁进行曲》那些抗日救亡歌曲的流播路线看,也可以说是一种呼应关系。这一点已十分明显。就青海、甘肃乃至新疆那一片来讲,与西南大后方的互动关系也相当明显。尤其是王洛宾搜集、改编、加工的西北民歌,如《在那遥远的地方》《玛依拉》《半个月亮爬上来》《达坂城的姑娘》《阿拉木汗》等,这些民歌的原生地原本就在西北,改编、加工者也在此。其中一些歌曲流传到西南后,再经山歌社的专家配上钢琴伴奏谱,这是再加工或深度加工。从流程上讲,西宁、兰州那边是“上家”,重庆是“下家”。何以如此呢?卢沟桥事变以后全面抗战时期,内地的许多高校及知识分子分别迁入大西南和大西北,西南、西北间的联系空前紧密;加之陕甘宁边区在整个大后方的特殊地位,才能形成整个大后方的这样一种特殊的文化生态。西南、西北间的音乐潮互动,正是此一文化生态中出现的很特别的音乐文化景观。

昆明方面的贡献是,将此一音乐潮作了国际上(缅甸以及东南亚)的幅射与延伸。

第三,“学院派”在音乐民族化、大众化中的重要贡献。

这里说的“学院派”泛指高等学校、学术团体的专家、知识分子。抗战及学术文化团体西迁,为内地专家、学者及广大知识分子远赴边疆、深入基层、认识国情提供了前所未有的机缘。例如西南联大(原名长沙临时大学)迁昆明,该校部分师生组织“湘黔滇旅行团” 步行赴滇,校方不失时机地在布告中提出,要求师生借步行之机会“以多习民情,考查风土,采集标本,锻炼体魄,务使迁移之举本身即是教育” 。[25]学生刘兆吉在闻一多先生指导下搜集到民歌两千余首,从中选出七百余首编为《西南采风录》,即为此次“文人长征”的一项重要成果。王洛宾的西北采风,西南联大师生的彝乡采风,均属此类。这里讲的“学院派”主要指国立音乐院的山歌社,他们孜孜不倦地探索中国现代音乐的民族化、大众化和中西音乐融合的新途径,为中国民歌编配钢琴伴奏谱,雅俗共赏,成就斐然。

1939年,戴爱莲从英国留学归国在重庆国立歌剧学校和育才学校教授芭蕾舞。1945年初,这位被誉为“中国舞蹈之母”的舞蹈家受邀参加重庆《新华日报》创刊七周年纪念大会,观看延安剧团表演的秧歌剧《兄妹开荒》《夫妻识字》等节目,大受启发,决定暂停育才学校芭蕾舞的课程,带部分学生到边地西康采风,搜集少数民族舞蹈资料。回到重庆后举行“边疆音乐舞蹈大会”立即引起轰动。同时,在国立音乐院学生自治会组织的一场欢迎戴爱莲先生的“民歌演唱会”上,山歌社汇报了他们的一系列新成果,计21首独唱、对唱、合唱,均用钢琴伴奏,效果奇佳,倍受欢迎与称赞。节目中有男声独唱《在那遥远的地方》(陈田鹤作伴奏)和《半个月亮爬上来》(苏学衡作伴奏),男女声对唱《都达尔和玛丽亚》(伍雍谊编配),女声独唱《走西口》(黎英海作伴奏),合唱《手膈琴波》(王震亚编配,屠咸若钢琴伴奏,合唱团演唱,张文纲指挥)等。

当然,探索中国现代音乐的民族化、大众化问题和中西音乐融合的新途径,并非只有“学院派”在做。事实上,从五四新文化运动以来,至少也是从“九•一八”事变抗日战争开始以后,新音乐运动的作曲家就在这方面进行着有益的探索,并创作了一些成功的作品。但那毕竟是个体性的探索,像山歌社那种团队式乃至流派式的探索与践行,历史应该记上一笔,因为他们开风气之先。

抗战时期大后方的音乐潮,是中国近现代音乐史和抗战文化史上极辉煌的篇章,我们应当纪念它、研究它,以求发扬光大。

*作者:余晓夕,任职于云南艺术学院舞蹈学院

*责任编辑:温馨

注释:

[1] 大后方有时泛指非敌占区的大西南和大西北,本文特指西南大后方。

[2] 《欧洲音乐进化论•著书人的最后目的》,见中国音乐家协会、中国音乐研究所1959年合编的《中国近现代音乐史参考资料》第二编第一辑。

[3] 本文写作参考了汪毓和先生的《中国近现代音乐史》(人民音乐出版社,2009年)和孙继南先生的《中国近现代音乐教育史纪年1840─1989》(山东友谊出版社,2000年)等,专此说明,并致谢忱。

[4] 罗天全:《抗日救亡运动的音乐大师》,《音乐探索》2013年第1期。

[5] 罗天全:《抗日救亡运动的音乐大师》,《音乐探索》2013年第1期。

[6] 《新音乐》第一卷,1939年第3期。

[7] 《新音乐》第一卷,1940年第4期。

[8] 《新音乐》第一卷,1940年第3期。

[9] 《新音乐》第一卷,1940年第4期。

[10] 《新音乐》第一卷,1943年第3期。

[11] 据《中央音乐学院学报》1996年第4期刊载的《赵沨年谱初编》和《音乐探索》2013年第1期刊载的罗天全《抗日救亡运动的音乐大师》。

[12] 本文有关山歌社的史实主要依据戴俊超先生发表于《上海音乐学院学报》2007年第3期的《国立音乐院〈山歌社〉的活动历史回顾》一文,特此说明,并致谢忱。

[13] 王洛宾为西北民歌的传播所作出的开拓性的实践和贡献,在我国音乐生活和音乐创作中产生了相当大的影响。1988年9月,王洛宾荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉奖章。

[14] 据中国文艺联合出版公司1983年版《中国民歌选》第一集郭乃安写的《后记》。

[15] 周良沛主编:《歌声中的云南》(上),云南教育出版社,1997年,第52、53页。

[16] 李天柱:《抗日时期云南民众歌咏团及其组织者——李家鼎》,《昆明文史资料选辑》第六辑(上)。

[17] 解方逊、张自明、黄林:《徐守廉传略》,《云南艺术学院学报》2015年第3期。

[18] 《光未然生平与文学活动年表》,《张光年文集》第5卷,人民文学出版社,2002年。

[19] 施载宣:《从群声歌咏队到联大歌咏团》,《笳吹弦诵在春城—回忆西南联大》,云南人民出版社,1986年。

[20] 吴大年:《到圭山去》,《难忘联大岁月》,云南教育出版社,1998年。

[21] 据余嘉华:《云南文艺史上珍贵的一页》,《笳吹弦诵在春城》。当时用语为“夷胞”,此依今例改称“彝胞”。

[22] “舞踊”为当时用语,今称“舞蹈”。

[23] 杨知勇:《撒尼人民的好儿子─回忆毕恒光同志》,《云南现代史研究资料》第13辑。

[24] 闻黎明、侯菊坤:《闻一多年谱长编》,湖北人民出版社,1994年,第1036页。

[25] 《国立西南联合大学史料》(第一卷),云南教育出版社,1998年,第63页。

延伸阅读(点击可看):

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号