【编者按】习近平总书记在关于文艺工作的重要论述中多次强调,要“通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美”,要“把崇高的价值、美好的情感融入自己的作品”,“从平凡中发现伟大,从质朴中发现崇高”。在总书记重要论述精神的指引下,文艺界涌现了一大批展现新时代崇高之美的精品力作,广受人民群众喜爱和好评,但同时存在着调侃崇高、扭曲经典,脱离人民群众等问题。为此,本刊以“崇高之美的时代表达”为题,约请专家学者从新时代文艺在美学层面上的崇高表达这一角度切入,结合代表性文艺作品,挖掘并阐述新时代崇高美的样式与特征,彰显新时代文艺对崇高之美的追求与张扬。

时代丹青中的崇高之美

——新时代美术创作中的壮美意象与人格光芒

【内容摘要】 “崇高”作为中西美学与艺术哲学的重要概念范畴,在新的时代发展语境中呈现出何种演进因素,如何通过视觉艺术、造型艺术的语言呈现为具体图像和直观意象,成为一个耐人寻味的时代课题。在本文看来,新时代美术创作中的“崇高”意象具有多重维度、多重样式的特征,它既包含主体人格内在品质的道德性崇高与社会性崇高和感怀人与自然造化关系的自然性崇高,也涵盖了与社会文化领域和历史语境相结合,显现为寄托历史文脉与家国情怀的时间性崇高和展现宏阔社会景观与时代发展的空间性崇高。本文通过对这四个类型的崇高意象与不同概念范畴的多重讨论及相关美术作品的阐读,深入探讨了新时代以来美术创作中楷模人物肖像、家国发展进程、自然风物景象和社会工业景观所蕴含的视觉艺术规律与思想意涵。

【关 键 词】 崇高 中国美术 造型艺术 新时代 召唤机制

作为文艺理论与美学概念范畴的“崇高”,在文化心理层面源于审美主体和客体之间的矛盾、冲突和对立,在两者的互动特质中彰显出主体实现精神力量提升和自我超越的可能,同时也以其特有的审美形态,构成了东西方美术发展史中的经典创作母题。党的十八大以来,伴随中国式现代化道路的稳步推进,如何运用视觉艺术的形式、造型艺术的手段,描绘社会发展与人民生活日新月异的时代气象,呈现当下社会、时代和国家的壮阔崇高之美,成为美术创作者们所关注的重要课题。其创作方向不仅是对中华人民共和国成立以来以主题性美术为主线的美术创作文脉的接续,同时也是美术在国家发展、社会生活中的影响力和贡献力愈趋提升的见证。

“崇高”意象的显现是多维度、多层面的,至少在伦理道德、审美、哲学、心理学等层面,崇高感以不同形态、不同题材内容为介质得以贮存和显现。作为一种心理经验,“崇高”首先意味着某种精神的勃兴、升华与超越。正如康德在《判断力批判》中对于“崇高”的心理描述,“把心灵的力量提高到超出其日常的平庸,并让我们心中一种完全不同性质的抵抗能力显露出来,它使我们有勇气能与自然界的这种表面的万能相较量”。以视觉艺术、造型艺术对于崇高之美的多重表达来看,人的内在个体对于外在自然的感知与超拔,构成了崇高的原初属性,即展现主体人格内在品质的道德性崇高与社会性崇高和感怀人与自然造化关系的自然性崇高,同时又与社会文化领域和历史语境相结合,显现为寄托历史文脉与家国情怀的时间性崇高和展现宏阔社会景观与时代发展的空间性崇高。下文将通过上述四个类型的崇高意象展开对崇高概念范畴的多重讨论,以及对相关美术作品作具体阐读。

一、树立人格丰碑的崇高形象

所谓“人格的崇高”,一般可以理解为至高、至善的道德理想在个体生命历程中的显现。崇高人格最重要的特点,便是与道德实践直接相关,如康德所言:“崇高任何时候都必须和思想境界发生关系,也就是和赋予智性的东西及理性概念以及凌驾于感性之上的力量的诸准则发生关系。”崇高人格不仅表现为个体在面对外在世界严峻挑战时的力量、坚韧不拔的意志和无畏无我的牺牲精神,更在于其在这一过程中对自我生命价值的实现和超越。李大钊在1919年发表的《牺牲》中就写道:“人生的目的,在发展自己的生命,可是也有为发展生命必须牺牲生命的时候。因为平凡的发展,有时不如壮烈的牺牲足以延长生命的音响和光华。绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,多是悲凉的韵调。高尚的生活,常在壮烈的牺牲中。”以视觉形象塑造道德人格的崇高形象,其要义不仅在于凸显个人对于家国、民族命运的归属感和责任感,还在于凸显时代发展的深刻使命感。

新时代以来,以历史英雄人物、劳动模范、功勋人物等为题材的作品,构成了美术创作的重要组成部分。历时五年,于2016年完成的并在中国国家博物馆举办的“中华文明历史题材美术创作工程”成果汇展“中华史诗美术大展”,力求以视觉艺术的方式展现中华历史之美与文明之光,很多作品正是通过聚焦表现历史事件中的主体——人,来揭示主题的不朽意义和历史的渊远厚重。如冯远的中国画《屈原与楚辞》以线描形式结合中国传统壁画技法,通过对历史人物与史实现场的还原,以悲怆孤绝的文化英雄形象诠释了充满大爱和悲悯气质的中华民族精神。孙景波、李丹、储芸声的油画《贞观盛会》通过对真实历史事件和宏大历史场景的艺术调度,将朝会典仪的场境与人物性格的塑造相结合,生动还原了大唐气度的恢弘与繁盛。吴为山的雕塑《老子与〈道德经〉》以写意雕塑的艺术语言,塑造了一代先哲虚怀若谷的形象,也以中华传统艺术特有的形神观念,巧妙形塑了深邃博大的东方智慧。唐勇力的中国画《盛唐书画艺术》充分吸收了汉唐墓室壁画与敦煌壁画的造像语言,将其与唐代画家张萱、周昉的经典作品图像相结合,将传世画作中的人物形象熔于一炉,使观者在艺术时空的穿越中感受中华文化的崇高之美。这些美术作品都是从具体人物形象出发,以新的时代气息展现历史情境与传统文化的深闳广大,起到了“表现中华民族的文明特征与历史意象,进而铸就高峰之路”的作用。

冯远 中国画《屈原与楚辞》

笔墨当随时代,如何以美术创作致用当下、记录当下,时态地呈现时代楷模的典型形象,也成为了新时代美术创作聚焦的主题。2017年10月,由中国文联、中国美协、中国国家博物馆共同主办的“最美中国人——庆祝中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开大型美术作品展”,以美术创作工程的形式,邀请全国各地美术名家以党的十八大以来的时代楷模为蓝本,创作并展出了21幅油画、中国画作品。创作工程和展览作品选取表现的人物形象,都是社会各行各业涌现的道德模范和先进典型,如从部队和基层成长起来的“文艺兵”阎肃,作品用超现实的场景融合写实性的油画笔调,诗意地呈现了其为党的文艺事业忠诚奋斗的一生。又如长期扎根于青海牧区默默奉献的尕布龙,画家描绘了他从北京开完全国政协会议回到西宁后,被群众簇拥欢迎的热烈场景,以人物群像的形式展现了尕布龙心怀民生、扎根基层的精神面貌。这些作品大多选取呈现英雄模范一生中的典型瞬间,通过聚焦个人奋斗不息的生命历程,或是展现集体的智慧和魄力,使“崇高”的主题被定格在视觉史诗般的纪念碑图式当中。

如何通过美术创作的本体语言,将个体人物形象塑造建构为集体性、家国性的丰碑意象,成为新时代以来美术创作的重要主题。2022年10月,在中国共产党历史展览馆开幕的“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”中,展出的《“共和国勋章”获得者》是由山东艺术学院集体创作的,作品以巨幅组画的形式,描绘了在2019年9月首次获得“共和国勋章”的于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平等八人和在次年9月同样获此殊荣的钟南山的肖像。不同于“最美中国人”美术创作工程和展览通过宏大的场景进行图像叙事的模式,组画《“共和国勋章”获得者》更侧重于通过“写真”和“造像”的微观角度,捕捉和传递人物的内在精神气质。而在人物肖像的背景处,创作者还有意凸显了其特定场景的象征意味,由此实现了正面写真和侧面烘托两种表现手法的有机融合。

在近两届的全国美展中,表现英雄、功勋人物的主题同样获得了创作者与专家评委的青睐。如第十三届全国美展获奖作品袁元的《敦煌女儿》,以写意式的油画笔触和丰富的肌理表现,描绘了樊锦诗扎根西北大漠、用半个多世纪的执着守护敦煌石窟文化的人格形象。作品以敦煌壁画中著名的《萨埵太子舍身饲虎》为背景,同样呼应和隐喻着樊锦诗的献身精神。第十四届全国美展获奖作品张义波的《心愿——高原雄鹰拉齐尼•巴依卡》细腻刻画了为解救落入冰窟的儿童、不幸英勇牺牲的英雄拉齐尼•巴依卡一家人在天安门前合影的幸福场景,表达出对英雄的崇高敬意和深情礼赞。尽管作品描绘的是一个虚构的、理想化的场景,但正是这种基于现实合情、合理的想象,将现实主义与浪漫主义手法相结合,构建出了真切动人且入情入理的视觉情境,也呈现出了英雄人物的崇高精神力量和伟大人格。

在视觉艺术表达中见人格、见人性、见人心,历来是其最能感染人、最具代入感的关键因素。新时代以来,美术作品正是在对于不同时期、不同性格、不同特征的人物形象的塑造中,实现了古与今、人与事、情与理、家与国的交汇抒写,也将形而上的崇高精神具体化和个性化,并聚焦到人的主体表达之上。

二、塑造家国情怀的崇高意象

“崇高”不仅可以是个人力克艰辛、实现自我价值的生命意志,在集体叙事中,“崇高”同样可以呈现为家国情怀的塑造和表达,一个国家、民族的发展历史积淀,其厚度、高度与广度也呈现了一种崇高性。特别是在中国传统的美学叙事中,受儒家“家国一体”和“国族同一”观念的影响,许多文艺作品都流露出浓郁的家国情怀。一方面表现为责任意识和社会担当,如诗歌中的“诗言志”和“兴寄”论;另一方面则是国土与国权合一,充分表现在创作者对祖国山河的热爱上,如对“江山”“天下”等概念意象的塑造。

近现代以来,随着中华民族在内外交迫之下艰难求生,如何建立一个独立、强大的主权国家,成为摆在每一位有志之士面前迫在眉睫的问题,而“在美学上为之提供源源不断动力的即是崇高”。李大钊受蔡元培影响,在1917年的《美与高》一文中将审美范畴与革命斗争、国民性改造相联系,认为德国、法国之所以强盛,是因为其民族性格中含有“美”和“高”的因素,并由此追问:“顾何以吾之民族,日即消沉于卑近罔昧之中,绝少崇宏高旷之想。回视古人,近观他族,稍有心性血气者,当无不愧恧无地焉。”所谓“崇宏高旷之想”,便可视为崇高美学在集体价值层面的显化,同样也是对古已有之的家国情怀在特殊时代语境之下的演绎。在此后民族解放的斗争历程及影响深远的革命话语体系当中,“崇高”往往被视为与“革命”等同。如1950年代受苏联影响的“社会主义现实主义”创作模式及1960年代的“三突出”创作原则,便体现了崇高的美学意涵,它们往往能够以极富煽动性的宏大场景和形象,形成一种强大的情感召唤机制,但同时因其过度凸显的政治图解性质,禁锢了作品在艺术本体上的拓展方向。

进入新时代后,此前趋于单一的“革命”叙事显然已经被更为多样的时代主题所覆盖,特别是在脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、军事国防、科技发展等内容题材上,涌现出了一批立意深刻、手法新颖的佳作。在2018年启动、2021年完成,并在中国共产党历史展览馆展出的“不忘初心 继续前行——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”中,《旗帜》《信仰》《伟业》《追梦》《攻坚》五大主题雕塑巍然矗立在展览馆广场上。《旗帜》如一面迎风招展的巨大丰碑,深刻地反映出旗帜就是方向和力量的宏大寓意。《信仰》《伟业》《追梦》和《攻坚》则分别对应“伟大斗争”“伟大工程”“伟大事业”“伟大梦想”四个主题,以宏阔而细腻的写实手法结合浓缩史实的意象化表现,呈现了中国共产党领导下中华民族的百年光辉历程,使家国情怀以视觉史诗的意象形式得以具体化、聚焦化。

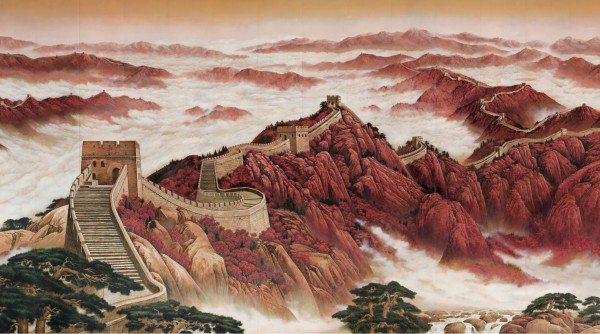

在这次创作工程中,还有一件作品以更为巨大的体量、更为具体的题材、更为特别的手法,将家国情怀的崇高意象嵌绘于党史馆的大厅主墙,那就是由程向军及其团队历时一年精心创作的大型漆壁画《长城颂》。这幅高15米、宽40米、总面积达600平方米的巨型艺术漆壁画,以写实手法与象征风格相融合、超大体量与精美画面相呼应、深远意境与严谨结构相补益,将传统山水画“高远”视角与鸟瞰式构图相结合,以抒情性、象征性的手法,全景呈现了气势磅礴的长城意象。画面中无论是以高低错落的雄劲苍松构成的近景、崇崛山石间由近及远的明长城烽火台构成的中景,还是以茫茫云霭中蜿蜒绵长的山峦构成的远景,都映衬出长城如东方巨龙般盘桓于崇山峻岭之巅的雄姿,并以黑、白、红的漆画艺术主色调,以红色为画面整体基调,展现了中国共产党百年创业的艰苦历程与红色江山千秋永驻的恢弘意涵。为了圆满完成这项创作,将万里长城沧桑厚重、宏大雄伟的磅礴气势呈现出来,作者曾多次登临长城实地采风,画稿经过二十余次反复修改后才定稿上墙,从而成就了这件凝重雄伟、歌咏崇高的时代力作。

程向军 漆壁画《长城颂》(局部)

当代美术创作不仅呈现壮美宏阔的家国场景,诸多表现乡村振兴、脱贫攻坚题材的绘画作品,同样也召唤着崇高的时代主题。在王奋英的《暖心——十八洞村贫困户精准识别公示会》中,画家以暖意融融的色调、独特的“水痕描”线条语言以及工笔和写意相结合的手法,表现了湘西苗寨十八洞村在春季召开贫困户精准识别公示会的场景,生动地展现了边远山乡的时代新象。张见、齐鸣等合作的《助梦》则以工笔重彩的语言,展现了大凉山彝族民众脱贫致富奔小康的时代画卷,从另一个视角呈现了脱贫攻坚的广度与深度。郭健濂、褚朱炯的油画《互联网的春天——农村电商》,以现实主义的细腻笔触,通过塑造消费品下乡和农产品上线的繁忙场景,展现出互联网时代电商经济给农民生活带来的翻天覆地的变化。这些优秀的作品充分说明了越来越多的美术家对于如何塑造家国情怀这一创作主题,正在以更加深入生活、回应当下的视角推进,使得“崇高”这一“形而上”的美学主题得到了更接地气、更具情感温度和艺术深度的诠释,也进一步实现了宏大叙事、家国叙事与个体生命经验表达的有机融合。

无论是人物群像还是江山雄姿、城市生活还是乡村新貌,在美术作品中记录、展现与寄托家国意象,事实上也是一个从个体经验到集体共鸣再到家国叙事的精神升华历程。通过构思、立意与意象表现,美术创作将这种形而上的家国意志与爱国精神进一步形象化、典型化、落地化,凝练地呈现为具有象征意涵的图景,某种程度上也切实回应和推进了全球化语境下与时代共进的国家形象构建的课题。

三、传达自然风景的崇高气象

作为审美范畴的“崇高”,可以“确定和表现人在自然环境中挑战性的抑或谦卑的体验”。在现当代“环境美学”代表性学者埃米莉•布雷迪看来,“自然的崇高”不同于自然给人的宁静、美丽的感受,而是某些高耸、昏眩、爆发等令人“不快”的审美特征,进而能够引起情绪和想象上的剧烈反应。这在很大程度上就是埃德蒙•伯克所说的“建立在自保的冲动和恐惧、也就是某种痛苦之上”的崇高情感。中国传统美学与哲学思想中更强调天人之间的比赋与对于自然造化的慨叹,《诗经•大雅》里“崧高维岳,骏极于天”的名句,“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”(《孟子•尽心上》)的感慨,和“子在川上曰:逝者如斯夫”(《论语•子罕》)的时空吁叹,也正是自然山岳、江河的灵性、壮阔及由此带来的震撼所唤起的崇高美感。

面对自然风景时,崇高的实现常呈现出一种召唤机制,与主体、客体的互动特质。如康德虽然研究自然物象的崇高属性,但也指出:“如果我们称某一自然对象是崇高的,那么我们的表达一般来说是不正确的……我们只能说,某一对象适宜于表达藏于我们心意中的崇高,因为真正的崇高不可能被包含在任何一种感性形式里,而只能关联到理性观念。”这一理念与嵇康的“声无哀乐论”有着异曲同工的含义:一方面,作为表现客体的自然对象,只是起到了激发崇高感的作用,而本身并不具有崇高的特性,此时的自然对象只充当某种媒介或介质的作用;另一方面,由外在客体激发出的“崇高”更多体现在理性观念层面,或者说是某种被升华了的感性观念。

自然的崇高往往被诠释成自然景物因其体量、尺度的巨大,超越了人类感官的能力而带来的情感震慑,如埃德蒙•伯克所说:“崇高的事物在尺寸上是巨大的,而美的事物则是娇小的。”康德也认为:“我们对某物不仅称为大,而全部地,绝对地,在任何角度(超越一切比较)称为大,这就是崇高。”与此相契合和对应的,中国古代绘画体系中的“北派”山水画,以画风壮阔雄厚、深邃峻拔著称,如《匡庐图》《溪山行旅图》《万壑松风图》等名作,常用“高远”和“深远”的图式和迅疾、繁厚的皴法描绘山峦林木磅礴浩瀚的形态,给人以高山仰止般的崇高美感。可以说,中国绘画自古以来就有表现自然之“崇高”和“壮美”的传统。

不过,不同于西方美学中“优美”与“崇高”二分的体系,中国传统山水画及其他古典文艺所表现的自然意境,往往兼容了“优美”与“崇高”的审美范畴。王国维对此曾提出“古雅”的美学范畴,他认为:“古雅之形式,使人心休息,故亦可谓之低度之优美。宏壮之形式常以不可抵抗外力之势力唤起人钦仰之情,古雅之形式则以不习于世俗之耳目故,而唤起一种之惊讶。惊讶者,钦仰之情之初步,故虽谓古雅为低度之宏壮,亦无不可也。故古雅之位置,可谓在优美与宏壮之间,而兼有二者之性质也。”“古雅”概念范畴的提出,延展和拓新了中国传统文艺美学的精神高度,也将深沉、蕴藉、注重内美的品质,倾注到了中国本土文化向度的精神升华之中。

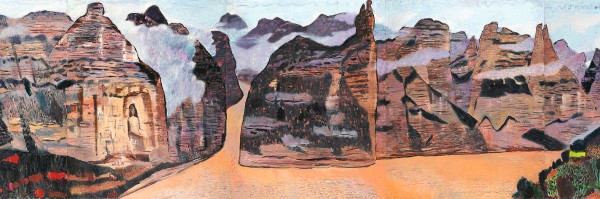

新时代以来,表现祖国大好河山、壮阔风景的美术作品,其特点表现为两方面:一方面塑造出令人震撼的宏大视觉场景,另一方面也延续了中国传统文艺注重内美、内蕴的美学文脉。如王克举在历时四年、行程四万余公里的写生创作中完成的巨幅油画长卷《黄河长卷之炳灵寺》,运用中国传统长卷绘画移步换景的空间观念,在写意性的色彩表达与纪实性的景观写生相结合的绘画语言中,呈现了黄河沿岸的众多壮美景观,浪漫而生动地展现了中华儿女对黄河的崇敬和礼赞。许江的油画组画《云山苍苍》《江水泱泱》将历史画的经验注入到风景画创作中,同时也从中国传统山水画和山水诗中汲取灵感,描绘了富春江两岸的山水林泉,以其类似“废墟”般的厚重历史感和沧桑质感,呈现出一种承载史实意象的崇高诗性。范迪安的《黄河紫烟》以表现性油画的笔触和宽荧幕式的构图视角,展现了远眺视野下中华民族母亲河黄河的壮阔沧桑和大尺幅风景油画的独特魅力。在中国山水画作品中,牛克诚、李月林、李乐然合作的《绿装》以工细的重彩青绿手法,表现了植树造林的繁忙景象,作品在承续中国传统山水造境模式的同时也借鉴了西方风景画的因素,凸显出“绿水青山就是金山银山”的宏大主题。同样是对青绿画法的运用,林容生的《青山不老 绿水长流》则以意笔青绿的形式表现了新时代的美丽乡村,画面中笔墨明快灵动,色彩明净雅致,营造出一幅群山环翠、生气勃勃的诗意画卷。

图3 王克举 油画《黄河长卷之炳灵寺》(局部)

自古以来,在中国人的心目中,山川自然从来不是对立于人主体之外的存在,自然造化的崇高与人心的道德崇高在中国文化体系中具有天然的契合性。艺术作品中的“第二自然”所呈现出的崇高审美追求,体现在两个相辅相成的方面:一方面,中国山水画与风景油画的“造境”过程本身就是一个人化的审美假定与意义赋予过程;另一方面,也恰是传统山水画天人合一精神的自然观、生态观与田园生趣,正在为当下中国社会文化的崇高性注入源源不断的能量。

四、构建社会景观的崇高景象

如果说自然的崇高,是因其能给人以一种惊惧、震慑的情感张力,那么人类改造自然的实践斗争,则构成了另一种向度的“崇高”。如在西方思想史中最早深入阐述“崇高”理念的朗吉弩斯提出,观照非凡之物以提高灵魂,是“崇高”的重要特征,继而认为“唯有非常的事物才往往引起我们惊叹”,因“非凡之物”的前提是自由之心,对非凡之物的欣赏可使人超拔于利欲而获得心灵自由,达到“提高灵魂”的目的。朗吉弩斯认为:“天之生人,不是要我们做卑鄙下流的动物;它带我们到生活中来,到森罗万象的宇宙中来,仿佛引我们去参加盛会,要我们做造化万物的观光者,做追求荣誉的竞赛者,所以它一开始便在我们的心灵中植下一种不可抵抗的热情——对一切伟大的、比我们更神圣的事物的渴望。所以,对于人类的观照和思想所及的范围,整个宇宙也不够宽广,我们的思想往往超过周围的界限。”康德也将“崇高”描述为“敢于较量的勇气与战胜自然的使命”,一部人类社会的发展史,从本质上讲就是一部人的力量征服和改造自然的历史。中国古代神话中的夸父追日、精卫填海,西方神话中普罗米修斯为人类盗取火种的英雄悲剧,都体现着人的力量与自然之力抗衡的崇高意象。

社会景观语境中崇高感的实现,往往是以某种历史经验和集体性价值的实现为前提的。“崇高本身就是通过外部世界对主体的一种强有力的冲击作用而形成的。因而,我们不能假设主体是自明的、先验的。主体必须面向生活实在,并在面对不同的文化时不断地进行自我调试。只有这样,主体才能在合适的情境中形成崇高感。”这也显现了崇高感的历史性、经验性因素的重要作用,即集体性价值的实现对于崇高感的奠定性意义。

在西方美术史中,以透纳、门采尔等为代表的画家,在工业革命的时代背景下描绘了工厂、机械、航海等主题的作品,谱写出了工业时代人类力量征服自然的崇高美感,被后世称为“工业的崇高”。在20世纪中国美术史上,亦有如1960年傅抱石率领“江苏国画工作团”所进行的“二万三千里旅行写生”等,这种在描绘祖国大好河山的同时表现社会主义生产建设景观的美术创作活动,不仅推进了中国传统山水画图式和笔墨程式的变革,也使得表现社会景观、工业风景成为自新中国成立以来经久不衰的创作母题。

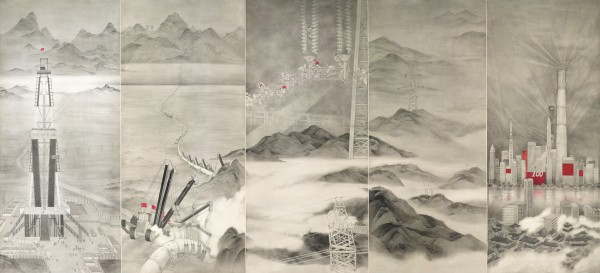

在新时代以来表现社会景观、大国重器题材的美术作品中,人定胜天的伟力和社会建设的朝气,通过大尺幅、多视角的视觉意象呈现出来。如刘万鸣、裴书鸿等合作的中国画作品《西电东送•西气东输工程》,用五联组画的形式表现了国家两大重点工程建设,以兼工带写的艺术手法描绘了山高水长的辽远之感,展现出了独具东方意韵的崇高气象,也深度呈现了中国画独特的水墨意蕴。田黎明的《浦东清晨意象图》采用淡笔彩墨的形式,塑造出上海浦东清晨的清新景象,将阳光、空气和水的流动美感定格在画面之上,构建出如朝露般的氤氲迷蒙的美感,也展现了画家对城市、自然与人的思考。周吉荣的《中国“天眼”》以细腻的版画手法描绘了位于贵州省黔南的500米口径球面射电望远镜,整幅画面构图简洁而情境宏大,大国重器坐落于连绵不绝的静谧群山当中,背景是深邃浩瀚的星空,反映了“天眼”观测星辰宇宙、探索人类未知领域的宏大主题。此外,如晓青的油画《天眼》、沙永汇的版画《凤凰展翅》和周补田的油画《巡海》等,都以特写的形式展现了国之大器的崇高美感,表现出中国飞速的发展和恢弘的时代气象。

刘万鸣、裴书鸿等 中国画《西电东送、西气东输工程》

除了架上艺术创作,以新的观念、形式、媒介与语言呈现当代观念的公共艺术作品也展现出了“崇高感”的时代新意。如前不久笔者评估考察的扬州中国大运河博物馆新落成对外展出的“大运塔”,汇集展示了诸多具有新的观念表达形态的当代公共艺术作品,如当代艺术家徐冰的太空艺术《卫星上的湖泊》、隋建国的观念雕塑《今古塔——透明与返景》、陈琦的公共艺术作品《时间简谱•十维》等,这些当代艺术作品以巨大的空间体量、具有纵深感的时间呈现,在显现了崇高意象的多维度、新形式表达的同时,也展现了中国当代艺术转换传统、走向世界的文化自主性与创新意识。再如近年来,中央广播电视总台制作推出的《美术经典中的党史》《美术里的中国》《艺术里的奥林匹克》等一系列美术类电视节目,通过“5G+4K/8K+AI”最新影像技术手段及3D数字技术,生动展现了国内各大美术馆馆藏的近现代经典作品,在将作为空间艺术的美术作品影视化的同时,也为观众带来了具有崇高特质与时代新风的视觉奇观。

事实上,“崇高”也是一个流动的、与时俱进、不断演变的概念。尤其在当下媒体图像时代和人工智能时代的文化语境下,根源于人的自然禀赋的、具有独一无二属性的艺术作品,其实本身就带有崇高的属性和价值。或者说,在人工智能人机互动的情态下,在“人”“机”对照之间,人的主体本身就是高尚的,闪耀着机器工业与电子媒介技术无法替代的人文光芒。也正因如此,所有时代的、环境的、外在因素的激发与建构,终将汇入人的个体内在的价值高扬与精神升华,也借此回归到“崇高”的文化本质之中。

美术家创作过程中涉猎的广度、体验的深度,决定了艺术表达的精度和高度。在新时代美术创作中塑造和传递崇高的时代新象,不仅需要美术家们真正深入生活、扎根人民,立足于艺术表现的现实情境与社会现场去寻求真情实感的表达,更需要美术家们进一步处理好宏大叙事的主题性和艺术性的关系、生活真实与艺术真实的关系,超越简单的政治叙事和概念图解,在形式、媒介、语言风格等艺术本体上拓进与探索,将“崇高”的母题内化为更加深入、立体与丰富的图像表达。惟有如此,才能创作出经得住时代与历史的考验、经得住人民群众品咂和推敲的艺术佳作,才能以具有历史厚度、精神高度、时代温度的美术作品,形塑“崇高”的壮美意象与人格光芒,从而能够进一步激发与提升以造型艺术、视觉艺术为内核的美术,在中国式现代化之路上成为社会发展、时代演进的巨大动能与艺术伟力。

*为方便电子阅读,已略去原文注释,如需完整版本,请查阅纸刊。

作者:于洋 单位:中央美术学院

《中国文艺评论》2025年第3期(总第114期)

责任编辑:易平

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号