舞剧《人生若只如初见》得名于清初著名词家纳兰性德的名句,出自《木兰花·拟古决绝词柬友》,词曰:“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。等闲变却故人心,却道故心人易变……”研究者认为,该词开篇“人生若只如初见”已成千古绝唱,借闺怨之语暗喻友情易逝,道尽世态炎凉中的失落感。但纵观纳兰性德的出身与生平,这种“失落感”似乎与他并不匹配,反倒是自拟题中的“柬友”让我们知道这是纳兰性德拟词自警,因为“柬友”的意思就是“柬理”也即“柬择”朋友。这正是舞剧塑造纳兰性德形象的一个重要方面。

一部地道的“北京舞剧”

舞剧《人生若只如初见》首演于5年前,是北京文化艺术基金2019年度资助项目。首演当年便入围第十一届中国舞蹈“荷花奖”舞剧终评。彼时“初见”该剧,引起笔者的联想是在两个方面。一个方面是我们为古代文化名人“背书”的舞剧创作,彼时已有《屈原》《洛神赋》《桃花源记》《李白》《杜甫》《东坡海南》《唐寅》等,但似乎还没有清代的文化名人。《人生若只如初见》将纳兰性德立在了舞剧舞台上,也算是填补一个空白。顺带要指出,该剧的出品单位是北京市海淀区委宣传部,承办单位是北京市海淀区文化和旅游局,演出单位则是由该区所辖的亚洲大美青年艺术团,担任总导演的是刘震和崔睿。几年后,还是这个亚洲大美青年艺术团,还是刘震和崔睿两位总导演,又创演了表现清代文化名人的舞剧《曹雪芹》。该剧于2023年入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧终评。舞剧《人生若只如初见》引起笔者联想的第二个方面,是舞剧创作题材的地域属性。无疑,无论是《人生若只如初见》还是《曹雪芹》,就题材选择而言都是地道的“北京舞剧”。实际上,近年来北京的文化单位创作了许多舞剧,其中大多也很优秀,但能真正称为“北京舞剧”的屈指可数。就这一点而言,海淀区所辖的亚洲大美青年艺术团可谓“功不可没”——因为在几乎所有地区的舞剧创作都在打造地域“文化IP”之际,《人生若只如初见》和《曹雪芹》为北京留下了值得称道的“舞剧文化IP”。

问世5年后的今天,经过精心推敲、反复打磨,《人生若只如初见》在“中关村论坛”召开之际,于3月27日至29日在民族剧院为“论坛”代表进行了演出。舞剧开篇,便用字幕投映出那篇点题的《木兰花·拟古决绝词柬友》,然后便是序《人生如初》的内容提示:“康熙年间,京西海淀。少年纳兰性德,天资聪慧,才华过人。诗中天地中驰骋,小纳兰长成翩翩公子。”这个序,无非是介绍时间、地点、人物及其秉性。舞台上简约呈现的,也就是少年纳兰向公子纳兰的“长成”,二者间始终不离不弃的,是时而手中挥洒、时而嘴边衔含的一支毛笔……除了人物动态由天真稚气向潇洒灵气的转换外,观众会注意到鹅毛大雪从天而降;虽然平添了几分“琼楼玉宇”的情调,但也似乎预示着某种世事人生的悲凉……蓦然间,一阕“纳兰词”空谷足音般传来:“非关癖爱轻模样,冷处偏佳。别有根芽,不是人间富贵花。”字幕随即投映出第一幕《别有根芽》内容:“纳兰公子雄姿英发。骑射归来,遇满族武士欺负汉文人,少女卢氏打抱不平,纳兰公子挺身相助,与汉文人顾贞观和满族少女卢氏结下初见之缘。”又:“庙堂之上,纳兰英才,曹寅赞叹,康熙赏识。君臣三人,惺惺相惜,心意相通。玉泉山下,渌水亭畔,诗酒相会,逸兴遄飞。”舞蹈的表现基本循此内容,只是有些内容比较适宜“舞蹈化”——比如纳兰公子雄姿英发率众狩猎的“骑射舞”,以及他应考科举文思敏捷的“殿试舞”;也有些内容侧重于“哑剧性”,比如汉文人被满武士欺侮,纳兰公子挺身相助而结缘文人顾贞观,并由此进一步结缘了未来的妻子卢氏。但无论是“舞蹈化”抒发还是“哑剧性”的比拟,这一幕内容的要义是扭结起人物关系:一是纳兰性德与卢氏的人生情爱,二是纳兰性德与顾贞观、曹寅的“三人行”以及与康熙帝之间的家国情怀。实际上,这两组“关系”贯通了全剧并且互相交织,很符合清代戏曲理论家李渔论及“剧目编写”时的“立主脑,密针线”。就第一幕自身的布局而言,分别是以“骑射舞”和“殿试舞”开启了两段“哑剧性”叙事。那段在纳兰性德统领下的男子“骑射舞”,动作孔武有力,舞风洒脱强劲,为之后的喝阻满武士、救助汉文人、结缘卢氏女做了极其有益的渲染。相比较而言,“殿试舞”的设计呈现出“多声部”的交响性——包括纳兰性德在内的9位殿试者背向观众,盘坐在书案前答卷,而曹寅督导的9位监考官在书案旁审视。天色渐暗后,更有十余位女子挑灯照明……为一个单纯的殿试营造了丰富的“织体”。这当然也是为了导向纳兰公子交卷、曹寅为之赞叹、康熙加以赏识的精彩——其间有一个细节,是康熙对考生殿试离去后,有一段纳兰性德与曹寅的双人舞……在后区众多考生形成衬舞时,后区下场门一侧出现了顾贞观;纳兰公子跑上前去致谢,并相邀与曹寅一起形成了三人舞——三人之舞结束在“叠掌为盟”,在随后展开的锦缎上呈现出一个大大的“若”字……古语中“若”的首义是“顺从”;但作为佛教名词的音译,“若”即“般若”(bōrě),意即“智慧”——根据剧情,以“智慧”释此“若”比较贴切!

从“一往情深深几许”到“三载悠悠魂梦杳”

空谷足音般又传来一阕“纳兰词”:“一生一代一双人,争教两处销魂。相思相望不相亲,天为谁春?”第二幕《天为谁春》的内容接着在字幕上映出:“渌水亭畔,雨幕珠帘。纳兰公子思慕卢氏,少女袅袅婷婷的身影出现在梦中。桑榆墅内,喜帐红烛。‘绣榻闲时,并吹红雨;雕阑曲处,同倚斜阳’。”又:“纳兰广结文士,雅会诗书。一首首词章传遍皇城内外,一时间‘家家争唱饮水词’。边关战事突然爆发,纳兰替君分忧御前效力。”这一幕的两大块状,先是以纳兰公子与卢氏的人生情爱来展开:在上场门一侧前区,纳兰公子在书案前苦吟……随着天籁般的歌声空中飘荡,他循声进入了梦境——横贯舞台后区的,是弧线形弥散着的“荷叶”;这些身着荷叶般舞裙的舞者,映衬的是“清水出芙蓉,天然去雕饰”的卢氏……其实“纳兰词”并不见“吟荷”佳句,但这支舞却十分贴合纳兰公子对卢氏的念想——如周敦颐《爱莲说》所言的“中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植”。这是一段极美的女子群舞,卢氏如一枝尖尖荷苞荡漾于田田荷叶之间……纳兰公子手持书卷融入了自己的梦境,接过卢氏手持的粉色绢伞却不见了梦中佳人……暗转后,是美梦成真的时刻——红绡帐被掀开后,观众看到了纳兰公子端坐捧读,而卢氏立其身后深情凝注;渐渐地,借着纳兰公子端坐的鼓凳,或站、或坐、或绕,形成两人的双人舞……音乐由此而欢快起来,情境转入这一幕的第二板块——所谓“广结文士,雅会诗书”是一段“文士雅会”的男子群舞,而这一板块的叙事重点是纳兰性德的“替君分忧”,这正是凸显他的“家国情怀”。舞剧叙事似乎“锱铢必较”:表现“边关战事”,便是在下场门一侧纵列步出一列敌兵,然后在敌酋的带领下张牙舞爪、扰境犯边;表现“君王担忧”,便是在上场门一侧高台的龙椅上端坐着康熙,面对四面八方纷至沓来的报急奏章忧心忡忡;表现“御前效力”,则是纳兰公子奉旨到来,在与康熙的君臣之舞中,更是奉旨戍边——在“纳兰词”《蝶恋花·出塞》的诵读中奔赴边塞:“今古河山无定据。画角声中,牧马频来去。满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。从前幽怨应无数。铁马金戈,青冢黄昏路。一往情深深几许?深山夕照深秋雨。”

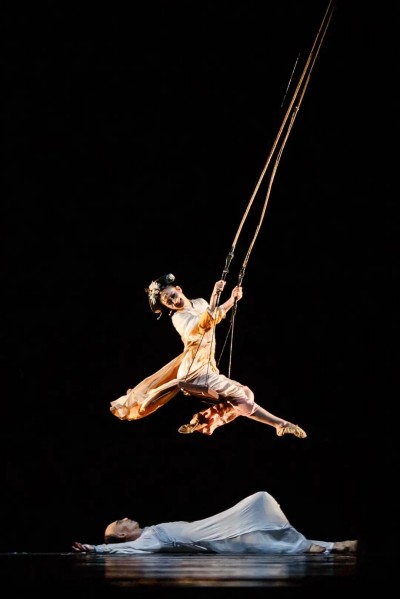

应该是舞剧的形式感建构,开启第三幕的仍然是“纳兰词”的诵读:“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。”随后映出第三幕《何处情深》的内容提示:“塞外,古道,木叶萧萧,乡路迢迢,纳兰公子为国出巡边关。桑榆墅内,卢氏遥念公子,难产而亡,相思成殇。”又:“纳兰痛失爱妻,与卢氏梦中相见,泪咽无声,别语分明,梦好难留。终是‘辛苦最怜天上月,一昔如环,昔昔都成玦’‘心灰尽,有发未全僧’‘断肠声里忆平生’……一首首悼亡之音弥漫长天。而立之年,纳兰公子溘然长逝,友人与诗书相伴他最后的时光。”对应着内容提示,舞台是一个对比性的区间分隔:上场门一侧前区是提灯的侍女陪着遥想的卢氏,另一位侍女为卢氏披上大氅;后区平台是旌旗猎猎、更鼓声声,戎装的纳兰公子挥刀起舞、吟词言志,字幕以行草书体喻示马嘶风急:“身向云山那畔行,北风吹断马嘶声,深秋远塞若为情!一抹晚烟荒戍垒,半竿斜日旧关城。古今幽恨几时平!”“行草书体”的字幕一如“加鞭快马”,仿佛透过纳兰公子的视角来到了他的家中:家中正在灯下捧卷浏览的卢氏忽觉腹中躁动,4位侍女牵过一幅红幔,与卢氏特异形态的互动形成了一段“为生向死”的舞蹈……不幸因难产而故去的卢氏在最后时刻仍是手握书卷,遥想纳兰……暗转后的舞台成了纳兰公子的主场:低沉滞缓的乐音一如他闻听噩耗、悲忧至极的心境……我们知道,王国维在《人间词话》中评价纳兰性德“北宋之来,一人而已”,其中就包括对其情感深挚、语言自然、意境凄美的“悼亡词”的称道。比如那阕“血泪凝铸的”《金缕曲·亡妇忌日有感》写道:“此恨何时已。滴空阶、寒更雨歇,葬花天气。三载悠悠魂梦杳,是梦久应醒矣。料也觉、人间无味。不及夜台尘土隔,冷清清、一片埋愁地。钗钿约,竟抛弃。重泉若有双鱼寄。好知他、年来苦乐,与谁相倚。我自中宵成转侧,忍听湘弦重理。待结个、他生知己。还怕两人俱薄命,再缘悭、剩月零风里。清泪尽,纸灰起。”实际上,有姓无名的卢氏,是两广总督卢兴祖之女。卢氏去世后,纳兰性德创作了40余首“悼亡词”,形成了中国文学史上最集中的悼亡诗集——由此可见他对卢氏的情感之深。舞剧这段纳兰性德的“心象外化”,真让人共情舞蹈表意的肝肠寸断、玉心俱焚。随着“人生若只如初见……”的主题歌吟再起,卢氏在纳兰公子的心象中淡淡远逝——她似乎也带走了夫君的生之念想;裹入白色布幔中的纳兰公子也到了生命的最后时刻——各种声调、各种语气、各种情怀的“人生若只如初见……”纷至沓来,纳兰公子在友人、诗书的陪伴中溘然长逝!

“满洲贵胄而深得南唐遗韵”的词家纳兰

按舞剧叙事的常理,纳兰公子既已“溘然长逝”,舞台便应幕落场净。但舞剧的主创认为这并非纳兰性德“生命”的终结。作为与朱彝尊、陈维崧齐名的“清词三大家”,其词作的真挚情感、清丽语言和白描手法,使其艺术生命在许多情形中超越个人生命体验而升华为人类生存共情。还是以“纳兰词”的诵读链接:“彤霞久绝飞琼字,人在谁边?人在谁边,今夜玉清眠不眠。”第四幕《人在谁边》的内容提示随即映现:“纳兰词广为世人传诵。老去的曹寅和顾贞观追忆往事,那些曾与纳兰相伴的日子,依旧丝丝萦怀……”又:“康熙举行祭孔大典,满汉文化终于融为一体。‘一别如斯,落尽梨花月又西。’回望来路,生命里每一次初见,都如此美好……”幕启处,是一群孩童在嬉玩中唱着“纳兰词”的童谣:“云淡淡,水悠悠。一声横笛锁空楼。何时共泛春溪月,断岸垂杨一叶舟……”在“童嬉舞”的铺垫中,曹寅和顾贞观从下场门一侧前区临场:两人摘帽示敬,手捧《饮水词》深切缅怀挚友——《饮水词》是“纳兰词”的自选集,取“如鱼饮水,冷暖自知”之意。两人在微弱的灯光中追寻,手中的“词集”仿佛是某种引导之光……当年三人叠掌为“盟”、按掌为“若”的情景在缅怀中复现——尽管纳兰性德有种种人生的大不幸,但得其爱情如斯、友情如斯,也无疑成就了其生命的价值。想想叠掌为“盟”三人中的曹寅,就是后来铸就煌煌巨著《红楼梦》曹雪芹的祖父。曹寅任江宁织造期间五次接驾康熙南巡,耗费巨资导致家族亏空。这一经历被认为是《红楼梦》中贾府从“烈火烹油,鲜花着锦”到“忽喇喇似大厦倾”的蓝本。创演舞剧《人生若只如初见》的亚洲大美青年艺术团,接踵创演舞剧《曹雪芹》,在某种意义上也可视为这种“追念”的延续……

鼓声、磬声错落响起,管乐、弦乐和谐共鸣,一派辉煌气象中隆重举行着“祭孔大典”。舞台后区中央耸立着一尊大鼎,前区是8位黑边黄袍的男子和12位红袍女子呈现出仪式化的舞蹈……在小太监的扶引下,康熙迈步登坛,面向大鼎敬香拜谒……看来,舞剧在纳兰公子“溘然长逝”后的第四幕,重点还不是“纳兰词”的世人传诵,更在于康熙帝的“祭孔大典”——康熙帝在位期间(1662年-1722年)多次举行祭孔仪式,尤以1684年南巡时亲赴山东曲阜孔庙祭祀孔子最为著名。此后,清廷将祭孔纳入国家礼制,每年春秋两季由皇帝或派遣官员主持典礼。这一制度的建设强化了儒家思想在官学体系中的核心地位,宣示清朝继承中华文化道统,淡化“夷夏之辨”,缓解满汉矛盾,赢得汉族士大夫支持。这也是康熙所代表的清王朝的政治理性和文化工程,康熙对纳兰性德的倍加赏识,最根本的原因是他将纳兰性德的文艺实践视作融入中华文化建设的一种举措。实际上,纳兰性德被誉为“满洲贵胄而深得南唐遗韵”也正说明了这一点。盛典既行,纳兰心安,好一个“一别如斯,落尽梨花月又西”。此时的舞台梨花纷飞,呼应着序幕时的雪花,在纯净之外更多了一份馨香……此后倒真是进入如同“谢幕”般的尾声:小纳兰从序幕的“院门”中跨出,双手平展如风筝般在舞台逆时针盘旋……男女群舞舞者分别从下场门、上场门“S”形绕上,然后是康熙、曹寅、顾贞观临场……最后是乐池盖板缓缓升起,覆盖着的是满池莲荷——卢氏撑开那把如芙蕖般的伞,依偎着捧卷吟词的纳兰公子……这时笔者才注意到主创、主演的名单:除总导演刘震、崔睿外,还有特邀朗读者陈铎,编剧刘震、程宇、何夕,舞美设计周立新,音乐作曲洛一、冯金硕,灯光设计马博,服装设计阳东霖,造型设计贾雷,道具设计王殿印等;而饰演纳兰公子和卢氏者,分别是张峻豪和褚玉婧。

*文中图片来源于“亚洲大美青年艺术团”微信公号。

(作者:于平,中国文艺评论家协会顾问、北京市文联特约评论家)

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号