文艺评奖:科学激励 沃野千里

编者按:十年来,全国性文艺评奖改革持续深化,文艺评奖对创作的引导作用越发鲜明,逐渐成为精品创作、繁荣文艺事业的有力推手。同时,文艺评奖尚有继续优化的空间。比如:文艺评奖如何发挥好引导作用,更好地推动创作生产、提高艺术水准?文艺评奖如何构建科学权威、公开透明的作品评价体系,增强权威性、公信力?文艺评奖如何更好地规避论资排辈、“轮流坐庄”等弊端,如何解决作品功利化、同质化、评奖后束之高阁等问题?为推动研究这些问题,中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心策划“艺见”专题,特邀文艺评论家围绕“切实发挥文艺评奖作用”撰写评论文章,理论与实际结合,深入剖析文艺评奖应遵循的规律,为进一步理顺体制机制提供借鉴,推动文艺创作迈向新的高峰。本期“艺见”刊发七篇文章,以飨读者。

让评奖催开创作的“繁花”

陈建忠 中国文联首批特约研究员,广东省艺术研究所副所长

人类文明长河中留痕的经典之作,一定拥有反映艺术本真、遵循艺术创作规律、展现鲜活人物形象等特征,由此而穿越历史烟云,“活”在一代又一代人的重新解读、心灵感受、精神共振中。从这个角度上说,精品似乎无需评奖,由老百姓口碑和市场接受度就能决定。但一个标准清晰、设定科学、导向正确的奖项,对文艺创作的催生、促进、繁荣作用是显而易见的。作为创作者,我个人曾多次经历奖项角逐,也曾多次担当评委,能够真切感受到获奖的喜悦和评奖对于激发创作者创作潜能的巨大效能。作为亲历者,我亲眼看到一批批青年创作者或创作集体,甚至一个个鲜为人知的艺术类型(如稀有剧种、民间艺术等)因为奖项被公众和行业看见;也看到众多艺术家踏着一层层由奖项奠定的台阶拾级而上,跃升成为国家级、世界级的优秀艺术家。就作品而言,绝大部分在领奖台上绽放过光彩的优秀作品都能够随着传播机制的不断丰富、细化,在获奖后取得进入市场更大空间的入场券,从而广受公众和市场追捧。可见,一些广受认可、具有高度权威和公信力的奖项,之所以能够拥有长久生命力与活力,正是因为其不仅代表着官方、行业对文艺作品的肯定与嘉许,更体现着受众与社会的认可。

评奖对艺术家个人的艺术成长具有重要意义,对创作集体、生产单位以及主抓文艺创作的政府机构或组织,有着更为确定的意义,尤其是专业顶尖奖项。毋庸讳言,一些部门将奖项视作文艺创作水平、创作成果的最高评价甚至唯一评价标准。这就导致每逢申报大奖的节点,就会上演重重焦虑:一方面,在作品品质平庸、并无十足竞争力的情况下,创作主体转而将精力放在解读规则、打探消息、申报排名、筹谋宣推、排兵布阵上,不亚于打一次“大战役”;另一方面,因为规则、申报数目所限,省内作品之间的“厮杀比拼”可谓“激烈”。在如此竞争下,很容易催生出为评奖而评奖的现象。一些投资巨大的项目被作为某些地方“1号”项目,只为摘得最高荣誉。至于获奖归来,能否演得下去、传得开去,则不被看重。这种做法和倾向完全违背艺术的本质与使命,其中产生的大量浪费也不可小视。

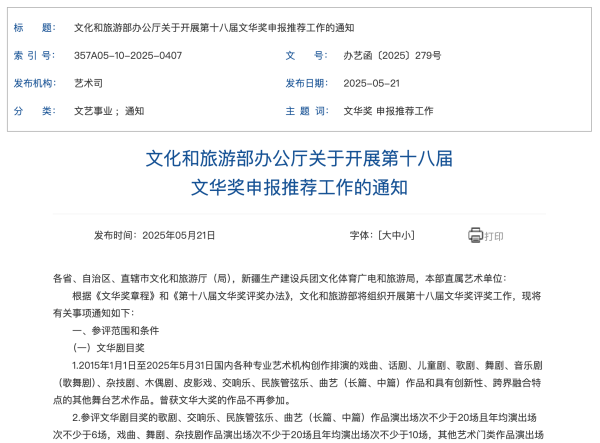

(来源:文化和旅游部官网)

正因如此,第十八届文华奖在规则上做了相应改变:申报作品的首演年限拉长为十年,每年演出场次和合计演出场次成为一项重要指标。同时,增设了文华节目奖和文华评论奖,节目奖涵盖了小戏曲、小话剧、小歌剧、小舞剧、音乐单曲、舞蹈、曲艺短篇、小品等几乎所有称得上“小”的艺术作品。这一改革突出了艺术的“人民性”,尤其看重作品在大众中传播的广泛性。同时也为基层院团开了一扇窗:他们也许难以创作大戏,但生动鲜活、接地气、富有烟火气的小作品,恰恰是一些地方剧种的拿手好戏。这些小作品常年在百姓中演出,与大众亲近的那份生机与活力,散发着夺目的光彩。而且这些小作品轻装简行,获奖之后便于延伸在民间的演出,延长作品生命,延续作品活力。扎根人民立场,助力体现人民性的作品参评并获奖,正是设奖的重大意义所在。

评奖具有对文艺创作和发展的激励作用,对市场和受众的带动作用,对大众审美和社会风尚的引领作用。因此应期待更加科学、完善的评奖制度,评选出更多具有示范标杆意义的作品,勉励更多优秀作品蓬勃涌现、脱颖而出。也应关注近年来疾速发展的跨界融合创作和网络文艺,因为它们的出现和大热,令传统奖项纷纷打开气口,将其纳入,让文艺百花园更加绚烂多彩。还应推动作品更大范围地与寻常百姓接触,坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一,坚持“以人民为中心”而不是“以奖项为中心”的创作之道。如是,评奖真正的意义和价值才能更好地实现。

*本文刊发于《中国艺术报》2025年7月4日第6/7版。封面图选自舞剧《人在花间住》,来源于“广东歌舞剧院”微信公号。

签发:袁正领

审核:何美

责编:蔡明

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号