在数字文化快速演进、平台治理深度介入的背景下,新大众文艺中的大众评价已从传统的事后反馈机制,转变为贯穿内容生成、传播与价值建构全过程的关键力量。数据化、意见型与“二创”型三类评价,分别呈现出“行动反馈型”“话语表达型”“创意重构型”的文化实践逻辑。其生成过程既嵌入以混融形态与共创实践为特征的新大众文艺生产机制,又深受平台技术、算法分发与流量经济的结构性塑造,同时还面临“节点聚合”“圈层分化”与情绪化传播引发的公共性削弱风险。基于社会主义文艺的人民性旨归,亟须从平台治理、公共性建设与价值机制重构层面形成系统性引导:通过提升算法与交互机制的公共性,构建跨圈层的审美对话结构,并强化意见领袖与专业批评的价值融通,使大众评价在技术赋能与文化引导的协调作用下,成为新大众文艺价值生成与审美公共性建构的关键路径。

随着数字技术和全球化的深度融合,新大众文艺作为中国文化创新传播的重要形态,逐渐成为推动中国文化走出去的关键力量。本文从新大众文艺的核心特征出发,探讨其在全球文化语境中的精品化创作与跨文化传播路径。通过分析新大众文艺“新大众”“新叙事”“新传播”“新效能”的四大新特征,揭示新大众文艺在全球化背景下的创新发展逻辑。新大众文艺的跨文化传播成功不仅依赖于内容本土化的适配与平台算法驱动,还在于社交共创模式与情感共鸣的构建。然而,在全球传播过程中,新大众文艺也面临内容同质化、价值引导错位、评价体系缺位等现实困境。本文在此基础上提出通过内容本土化、平台合作、社交共创与情感认同等多维度路径,探索推动新大众文艺跨文化传播的破局策略。

“打工文学”是中国工业化城市化大环境下产生的一种新大众写作现象。从新大众文艺的视野来理解与评介“打工文学”,具有引发问题深入探讨的可能性。“打工文学”的去精英化、去贵族化,打工一族作为新创作主体的出现,表明文学艺术不再是职业作家和知识精英的专利。义务教育的普及和网络新媒体的出现,为文化权益均等化创造了契机,“打工作家”与其他作家一样,具备了同等的艺术表达能力。“打工文学”书写前所未有的世界巨变、时代巨变、生活巨变和内在精神之变,具有鲜明的转型时代特征。

随着数字视听技术的普及,普通民众越来越多地通过视频拍摄与分享的方式参与到文艺创作中。短视频成为新大众文艺中的代表性文本类型,同时也引发了三个重要议题的思考,即现实主义议题、当代价值议题,以及普及与提高议题。在现实主义的底色下,素人短视频强化了对个体生活体验的自觉表达与对他人和社会的关心,推动形成了更加活泼生动的视听形态,从而实现了媒体功能、创作观念和人文精神的变革。素人短视频展现出的上述特质虽然还不能够完全代表新大众文艺的主导趋势,但为我们理解和评价不同群体、不同形态的新大众文艺创作,提供了重要标准与参照。

微短剧作为近年来迅速兴起的网络文艺新形态,以轻量化叙事与强传播力成为大众文艺的新形式,可作为观察“新大众文艺”的重要切口。本文首先梳理微短剧的发展脉络,进而从微短剧出发透视新大众文艺的三重特性:在大众性上,既通过贴近现实、富有烟火气的叙事回应大众文化期待,又依托开放平台激发全民创作活力,实现“为人民大众创作”与“由人民大众创作”的双向互动;在融合性上,以传统文化与现代语境的互文重构、艺术语言与数字技术的深度耦合,展现了文化传承与时代创新的双向驱动;在传播性上,凭借其跨平台迁移的灵活优势,突破时间与空间限制,实现即时触达与广域覆盖的双重效应。

新大众文艺的兴起,使“业余”成为一个颇为重要的文艺理论问题。将集中体现“业余”性的“素人”及其文艺活动置于技术哲学的视角下审视,可以发现:新大众文艺中鲜明的“素人”文艺色彩,并非“去技术化”的纯真表达,而恰恰是一种深刻的技艺实践,是普通人在技术系统内部,通过文艺实践重新争夺感性、重建记忆、确证存在的行动。然而,在平台资本与流量经济的数字资本主义现实中,作为技艺实践的“素人”文艺同样面临着感性危机。因此,倡导区别于“网红化”素人的“业余爱好者”取向,将有助于理解新大众文艺的内在张力与未来方向。

新大众文艺是新生事物,也是生机勃勃的文化热土,其兴起深刻改变了当下中国的文艺版图,也对文艺批评提出了伦理重构的时代课题。从媒介、身份、审美和价值四个维度来看,新大众文艺是新的时代条件和新的媒介技术背景下文艺自我更新的过程和成果。作为文艺大众化理路的时代新貌,新大众文艺展示了社会主义文艺向初心和本质的回归,体现了文艺审美和社会功能的自赎,对于探索破解当前文艺评论界普遍关心的主体失格、对象失焦、标准失序等问题具有启示意义。文艺评论应遵循新大众文艺彰显的时代逻辑拓宽社会功能,紧扣新大众文艺的技术内涵提高主体素养,聚焦新大众文艺形态变化创新话语范式,适应新大众文艺语态革新塑造时代文风。

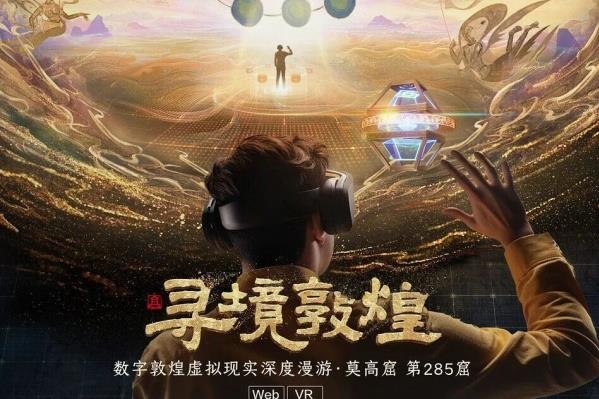

以网络文学、网剧、微电影、XR电影、动画电影、短视频、网络微短剧、电子游戏,以及线下新文艺群体的实践、新民俗艺术、素人写作等为主要形态的新大众文艺,是伴随着数字媒介的日益智能化而兴起的全民性文艺浪潮,是新大众、新文艺、新媒介在新时代的聚合,具有融合性、交互性和雅俗归一等文化属性。新大众文艺的潮起有着深厚的媒介本体化、人的媒介化和媒介的人化等人本意义上的媒介哲学根基,以及由以人民为中心的导向、国力增强与民族复兴、“大众”内涵的异变构成的必然的历史文化逻辑。新大众文艺以“狂欢美学”和以“爽”为标志的快感原则呈现出新的审美范式,并呼唤着“跨界批评”范式和新的批评话语的生成。新大众文艺是依循艺术本性的“恒量”与吸纳时代的“变量”的辩证统一,必将以其多方面的贡献对文艺发展产生深远影响。

新大众文艺的提出,不仅意味着文化权利的重新分配,更意味着文化权利的共享,大众在技术平台上参与就能享受到个人的创作权、传播权、反馈权。从文化权利的角度去解释新大众文艺的产生,更能体现社会主义制度对个人或群体参与、创造、享受和发展文化的自由与保障,更能体现社会主义人权的保障和社会主义核心价值观的构建。新大众文艺的产生与发展至少与社会给它的三种“红利”,即教育红利、改革开放带来的制度红利、技术流量红利相关。三大红利产生的叠加效应,增强了全民参与文化的主体性,形成了“人人皆可创作”的新文化生态,文化权利的共享重塑了“以人民为中心”的文艺人民性。新大众文艺和写作门槛的降低不会影响文艺精品战略的实施,全民参与和专业提升、普及与提高完全可以做到“双向奔赴”。新大众文艺与精品战略同时发展,携手并行,代表了中国式现代化进程中现代文明的发展方向。

人民的需要是一切文艺活动价值评判与研究的人学基础,也是新大众文艺应有的理论研究视角。从表层现象上看,新大众文艺呈现出的是文艺生产与消费格局的变化,是文艺生产技术和主体的变化,而在深层实质上恰恰隐含着历史变迁中人民大众审美文化需求的巨大变化。为此,应从人民大众审美文化需求历史变化的角度来看待新大众文艺何以为“新”的问题,揭示其发生发展的动力,分析其面向未来的发展中普及和提高的关系;还应从满足人民大众多方面审美文化需求的角度对其在中国新时代文艺总体格局中的位置给予合理的定位与理论研判,辨清并处理好新大众文艺与人民文艺的关系、与旧式大众文艺的关系以及与体制化专业文艺创作的关系。

设计可归纳为三种形态:古代设计、现代设计和当前科技赋能下新的设计形态(本文简称“新设计”)。在当代,“新设计”以其鲜明的科技特质,重置了设计与人和社会的关系,改变了设计的“经典”定义,成为创造社会价值的新方式。但是“新设计”并没有取代原有的“现代设计”,甚至还与古代设计产生多模态的联系。中国当代设计在“经典”形态和“新”形态的融合过程中,通过创作、创新和创造等三个层面,发展出有别于一般设计知识体系的独特性,从观念转型、产业实践、体制机制建设、设计智造崛起、文创繁荣,以及知识产权保护等方面,都呈现出有别于“艺术”和其他社会科学的学科内涵;设计创新早已超越艺术的“形式”创新,而是通过设计行为,综合美学、技术、社会服务等维度的整体创新,使设计不再是传统意义上的“美化”“锦上添花”,而是通过广义的综合创造新的价值。

中国电影产业处于“中等发展陷阱”的瓶颈期,当下电影生产中存在的恶性“模式化”现象是其显著表征。电影创作的同质化问题,根源在于低工业化发展现状所导致的路径依赖,这种产业状况形成的行业垄断压制了新生产能,进一步阻碍了中国电影的工业升级。目前中国电影业仍陷困境,但已具备了迈向重工业化的能力,呈现出突破迹象。要跨越陷阱,必须打破行业垄断,释放民间创造力,为新一代电影人的涌现创造市场条件。只有完成重工业升级,中国电影才能摆脱劣质模式化的低水平重复,达到“世俗神话”的高度,也才能从“民族电影”发展为“世界电影”。

原创力是艺术创作中体现的“独特”的艺术发现、艺术呈现、艺术表达的能力。原创力是坚持守正创新、突破审美惯性、追求艺术卓越、满足受众需求的“本原驱动”。“独特性”是文艺原创力最根本的属性和最重要的标志。原创力不仅仅是一种观念,更重要的是它需要一套方法论体系。创作者只有真正走进生活深处、触摸时代脉搏、吸收前人经验、关注艺术前沿、体察受众需求,才能开掘到文艺原创力。

面对日趋严峻的消费市场的真实反馈,我们必须承认,在当前市场中,创作投入环节与作为消费主体的受众之间存在较为醒目的代沟,上游宝贵资源的流向不仅影响观众对文艺产品的信心,更影响新一代文艺工作者的热情。现阶段中国文化的发展直接影响国家之于国际上的形象。作为一个历史悠久的国家,我们在这个信息高速流通的时代,应以更加广阔的胸怀对待世界的发展,用切实有效的方式提振“文化输出”的信心。

在当下数智时代的文艺场域中,创作的同质化、类型化现象明显,文艺原创能力不足。加速社会的创作语境、文艺平台的流量至上原则、创作主体的创新意识缺乏和文艺批评的不及物,是导致这种状况的重要原因。重构数智时代文艺的原创力需从这四重维度入手,营造文艺精品化的社会创作环境,构建可持续、良性竞争的文艺平台系统,积极采用媒介技术进行文艺创新,推动文艺批评的网络转型,在此基础上形成合力,以此推动当代文艺的高质量发展。

戏剧研究中原创是个很重要的问题,但是否原创不能只看表面,创作离不开各种原型。中文“原型”这一概念是多义的。在技术层面上,改编与原创的剧目大多来自不同的原型——改编的原型是文学作品,原创的原型来自非虚构材料。后者并不一定比前者高,古今中外很多大剧作家有大量基于原型又超越原型的改编作品,国际戏剧评奖并不强调二者的区分。关键在于有没有原创精神——如魏明伦说的“独立思考、独家发现、独特表述”。在文化层面上,某些特殊人物在被历代艺术家反复塑造成为社会公认的代表性形象后,成为文化原型。文化原型也可用作戏剧创作的原型素材——或重构,或质疑,或与其他人物做对比。具有原创精神的艺术家的最高成就,是其创造的人物经过历史的选择,最终成为文化原型。

在文艺同质化现象普遍存在的当下,倡导原创与创新显得十分重要。只有认真分析出现同质化的原因,才能有针对性地提出改进措施。除了坚持文艺创作的初心外,将文艺看成知识生产有助于文艺家提高对文艺原创性的认识。同时,要从文艺生态学的角度理解文艺创新,不但要注重传统文艺领域内部的创新,更要看到新大众文艺和人工智能时代智能文艺的创新元素,从而建立起不同类型文艺间平等交流、竞争与合作的关系,在保持各自独立性的基础上促进它们的发展,激发它们持续地深度开发,形成“和而不同”的文艺创新局面。

文艺原创力是文艺理论与批评关注的重要议题,是文艺能够存世的宝贵价值所在,体现艺术对文明与社会进步的独特贡献,也是国家软实力的重要组成部分。文艺原创力与媒介发展密切相关,最突出的价值是思想性、文化性和艺术个性。社会现实需求是文艺原创力的最强动力,包含了现实性、长期性、多样性的社会需要。人类文明是文艺原创力的重要对照。提高文艺原创力离不开生活体验、身心体验和情感体验,更要坚守艺术理想的纯粹性和独立思考。

本文就舞美陷入“大制作”这一现象,从创作机制、审美认知、创意能力和艺术信念四个方面分析了其形成的深层原因,指出其中存在的缺陷、偏差、失衡和重复。同时,也以优秀作品和创作为例寄寓舞台创作持续良性地发展。

当前,舞台剧高昂的制作费用、繁杂的舞台置景,既造成了巨大的浪费,也似乎并没有很好地推进舞台艺术作品的艺术表现力。如何破除舞台剧大制作的顽疾?本文认为,除去经济方面的问题之外,还要认识到舞台美术本身是一个非常复杂的问题,涉及到社会发展与戏剧艺术观念等多方面的内容。本文通过对中国戏剧不同时代、不同艺术观念对于舞台美术的认识、舞台美术与演出的关系,强调舞台美术的核心是要符合戏剧自身的内在需求。在中国的戏剧舞台上,在不同戏剧观的影响下,对于舞台制作的理解运用如何统一起来,在艺术上更好地服务于戏剧创作,是今天戏剧创作者们所面临的新任务。