《古风舞蹈评论》不仅是舞蹈批评的重要成果,更是一座连接舞蹈实践与美学理论、沟通专业领域与公众理解的桥梁,彰显了当代舞蹈评论的活力与深度。

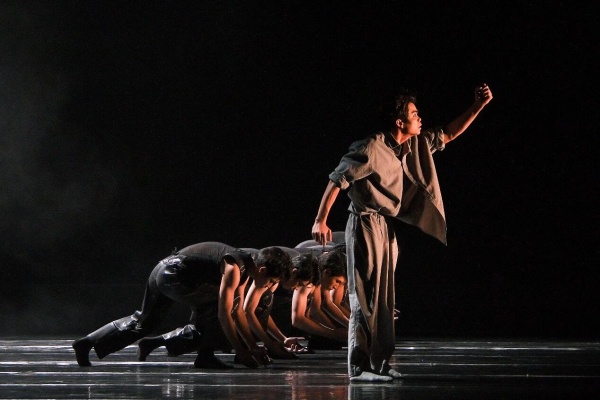

民族舞蹈评论若仅限于技术层面的“评”,就会缺失其最为动人的文化维度。真正的深度来自“论”,应将舞蹈作品置于更为广袤的文化语境里予以阐释与解读。