《民间文化论坛》创刊于1982年,在钟敬文、陶阳等前辈学人的支持下开展了一系列轰轰烈烈的学术工作,在整个民间文学界引起了很大的反响,推动了民间文学的理论研究和发展。在民间文学研究乃至社会文化构建中,如何发挥刊物平台的阵地作用,成为与会专家热议的话题。

一个新的市场正在诞生。包括互联网情感热线互助平台绵羊热线App、为你读诗App在内的多个平台创始人,都瞄准了深夜音频创业领域,从睡前场景切入,借助互联网服务“睡不着”的人。

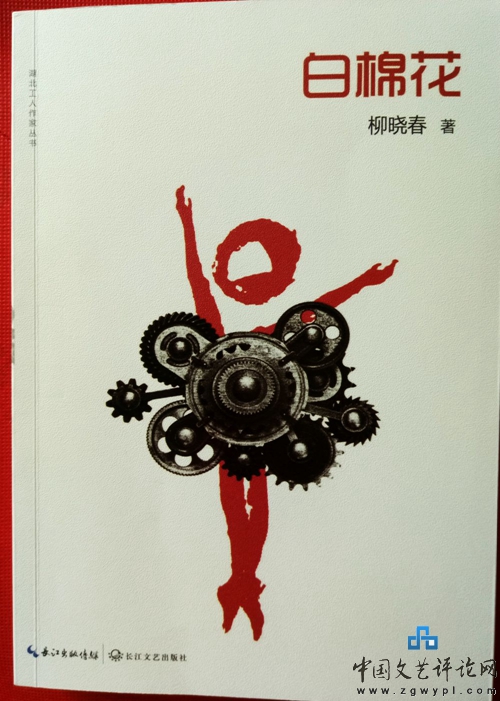

柳晓春,祖籍湖北黄梅,出生新疆农三师,久居湖北广济。中国民间文艺家协会会员、中国民俗学会会员;湖北省作家协会会员、湖北省文艺理论家协会会员、湖北省摄影家协会会员。2014年入选湖北省文联优秀中青年文艺人才库。2016年任黄冈民间文艺家协会副秘书长。

10月24日,中华民俗节日剪纸艺术作品展,24日在福州福建省海丝艺术馆开幕。该展共展出剪纸艺术作品120余幅,参加展览的艺术家有来自甘肃庆阳市的剪纸艺术家张雪峰,被喻为“中国十大神剪”陕西榆林市的剪纸艺术家武燕以及福建剪纸艺术之乡柘荣县的剪纸艺术家金素清,福州市剪纸学会副会长董雅萍等。每幅作品都充满了趣味性、故事性、哲理性,让人意犹未尽。

孩子们在嬉戏打闹,老人们有的在打拳,有的在跳舞,展示着生命的无限活力……在党的十九大即将召开之际,记者走进北京市朝阳区麦子店街道枣北社区,立即沉浸在一片温馨、和谐、欢快的气氛中。

由中央网信办网络新闻信息传播局与文化部非物质文化遗产司联合组织开展的“喜迎十九大•文脉颂中华”非物质文化遗产大型网络传播活动启动。此次活动以“非遗”为切入点和主题,积极探索在新媒体快速发展形势下,如何主动把握网络传播规律,在全社会进一步营造弘扬中华优秀传统文化的浓厚舆论氛围。

预测2016年一2020年中国旗袍流行的总趋势是‘’简洁、时尚、休闲、舒适‘’,以达‘’简约自然之美‘’。具体表现在:面料、色彩、款式、工艺。

近日,我与国际著名的文化人类学家进行了一场座谈。在交流中,国际专家感慨,自己先后在中国进行了十余年关于传统工艺的田野调研,这五年,尤其能深刻感受到中国民间文化生态的变化,他们认为,中国传承和发展民族优秀传统的自觉度在提升,从政府的公共政策到社会公众的普遍认识,文化的自信力和影响力无处不在。

十八大以来,文化事业在顶层设计与改革、公共服务与走出去等方面,都取得了长足的进步,民众的文化获得感进一步增强,文化产业日趋繁荣,中国文化在国际的影响力迈上一个新台阶。

丰子恺《端阳忆旧》、沈从文《边城》、谢冕《香香的端午》、蔡澜《吃粽子的旅程》……不同形制、口味的粽子,承载着各地的物产环境与审美情趣,更凝练成端午这一传统节庆形象的符号,并深深烙印在我们的记忆里。那不仅是舌尖上的味道——飘香的粽叶里,包裹着多少乡愁啊

花车巡游、颁新火、赠柳、敬香……清明节前后,一系列民俗活动将把一幅活动的“清明上河图”搬上开封街头。3月24日上午,记者从2017中国(开封)清明文化节新闻发布会上获悉

摘要:国家的现代化开启了新时代,电话和网络普及、农民工大潮、城乡差距缩小……种种因素造就了今天的互联网时代,冲击着传统乡村生活

摘要:作者从跨国研究、跨界研究、古今比对研究、多重实证研究、补遗集成体系性研究、爱吾师更爱真理、重文献更重图片七个方面,论证了

12月24日,由中共南京市委宣传部、南京市文学艺术界联合会、南京农业大学、江苏省民间文艺家协会联合主办,中国民间文化传承示范基地、

编者按:日前,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴正式通过决议,将中国申报的二十四节气列

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会(下称委员会)第十一届常会于2016年11月28日至12月2日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴联

在云南省澜沧县龙竹棚老寨,信仰祭祀仪式中的颂词围绕着“长命百岁”与“得吃得穿”两方面展开,这种观念几乎贯穿于祭祀活动的方方面面。在拉祜西村寨的祭祀空间、仪式道具以及信仰观念中都反映出强烈的对偶生命思维,对图像纹饰符号的使用和认同上也包含着古老的生命繁衍意识。