【内容摘要】 作为东亚美术精华的书法艺术,在中西美术交流层面存在种种欣赏和诠释上的困难。即便目前英语学术界已有一定的成果,但在一些根本性的术语翻译和理解上,恐怕只能从现代欧洲美术之宗的意大利文献入手重新进行解读和翻译。本文意图通过以中国书法和意大利绘画创作术语为中心的比较和讨论,提供一些与历史探索及方法论有关的想法,一方面说明意大利语能够更有效地翻译中国书法创作和审美讨论范围的主要术语,另一方面提出如此历史地比较研究能够使得中外文化交流更加有效地进行。

【关 键 词】 书法国际传播 中外美术术语 文艺复兴 笔触 漫不经心

一、序言

作为东亚美术精华的书法艺术,在中西美术交流层面存在种种欣赏和诠释上的困难。即便目前英语学术界已有一定的成果,但在一些根本性的术语翻译和理解上,仍然存在不少问题。在这方面,被当作小语种的意大利语,反而可以起到积极的参考作用以供深入探讨。在将近1000年的历史中,意大利语文化对欧洲文化产生了深远的影响,近几十年对世界文化的影响力也越来越明显。意大利罗马大学牟道乐教授(Mario Motolese)还出版了相关专著,有序介绍了从13世纪到17世纪欧洲对意大利语的接受及意大利艺术文化对欧洲的影响。

意大利不仅仅是欧洲艺术传统的发源地,而且最早在西方有意识地将美术作为论述的话题。可以说在几百年前,至少在美术方面,意大利语并不是“小语种”。理所当然,意大利语完全有资格成为与世界其他不同美术传统沟通的重要对话者。因此,意大利语有促进文化交流的作用,可以让非专业人士更加明了不太熟悉的种种艺术传统。在今天的世界,这一角色弥足轻重。

本文意图通过以中国书法和意大利绘画创作术语为中心的比较和讨论,提供一些与方法论有关的想法,一方面说明意大利语能够更有效地翻译中国书法创作和审美方面的主要术语,另一方面提出这类历史术语的系统比较研究能够使得中外文化交流更加有效地进行。

二、中国和意大利的美术文献

整理和阐释某个领域的词汇是一项非常艰难却不可或缺的工作。不把这项工作做好,便无法实现任何真正意义上的研究讨论。为了解决这个问题,出现了包括双语词典在内的各种工具书,意图给读者和研究者提供专业知识的参考资料。在这方面,中国出版业相当活跃,近几年还出版了一部专门介绍中国书法术语的中英对照指南,笔者是此出版项目的参与者之一。

中国最早出现对美术和书法的思考是在1世纪,比古希腊探讨雕塑和绘画的论述晚了几百年。不过,虽然公元前5世纪古希腊有过关于绘画和雕塑的论述,但由于这些早期材料没有完整地流传下来,我们现在也只能看到一些片段而已。这些有关艺术的讨论绝大部分都见于美术以外的历史、文学以及大百科全书之类的著作中,且绝大部分都是偶尔提及美术现象的零散记载。而在中国的中古时期,中国文人留下了大量探讨美术——主要是指书法和绘画,毕竟这是东亚最突出的两门艺术——的文献。目前,当代出版物中最权威的书画文献汇编是上海书画出版社在1992年至1999年间出版的《中国书画全书》,一共收录了234部书,印成14册,总共一万四千多页,2004年还出版了两大册3000页的分类索引。除了专门收录书画文献的大型汇编以外,中国还出版了若干载录书法与绘画相关内容的文献片段的汇编,如长达1314页的《中国画论类编》及《历代笔记书论汇编》。

由于西方美术文献涉及希腊文、拉丁文、意大利文、法文、德文等语言的原始材料,就美术文献汇集而言,主要是选译出版物,还没有出版过像《中国书画全书》那么完整的美术文献原文的汇集。除了意大利学者宝拉•巴罗琦(Paola Barocchi,1927—2016)编辑了一部长达3591页的16世纪意大利美术文献原始资料汇集以外,还没有出现其他整理早期艺术理论原始文献的汇集。美国学者伊莉莎白•吉尔摩•霍尔特(Elizabeth Gilmore Holt,1905—1987)编译的《西方美术史文献》(A Documentary History of Art)载录了从10世纪到18世纪80位作者的论述,仅846页。苏联出版的《艺术家论艺术》七卷俄文译本(印成8册),一共3934页,载录了从11世纪到20世纪初期303位作者关于艺术的论述(包括24位中东、中亚和东亚作者,112位东欧作者),是目前最大的世界美术文献汇集。

欧洲中世纪的美术文献主要局限于艺匠的颜料配方等相关的实践手册。只有当意大利人文主义和文艺复兴两大运动开启之后,才出现了真正意义上对美术的思考,在这方面最早的一部文献即琴尼尼的《艺匠手册》(1400年前后成书),同时也是“中意书写文化与美术交流国际研讨会”上两位外国嘉宾的主要研究对象之一。这些早期美术文献由意大利文或拉丁文写成,旨在通过美术来探讨宇宙和大自然的真理。意大利也是最早发表和出版艺术家传记的国度,不仅有著名的乔尔乔•瓦萨里(Giorgio Vasari,1511—1574)的《艺苑名人传》(1568年最终版,1550年初版),而且早在1381年左右菲利波•维拉尼(Filippo Villani,约1325—约1407)用拉丁文出版了一部《佛罗伦萨名人的起源》,其中包括几位艺术家的传记。另外,在文艺复兴时代,意大利也是欧洲最早兴起“书法热”的地方。即便拉丁字母书法属于美术装饰的“小美术”范畴,弗兰齐斯科•彼特拉克(Francesco Petrarca,1304—1374)仍然首先提倡手写本的意义和手写的美观的重要性。15世纪以后,印刷本带来的冲击反而使得人们跳开实用层面开始注重领会手写的文化和审美意义,意大利还出现了最早的“西方书法的指南”。虽然欧洲书写由于种种原因无法达到中国汉字所享有的“书写的艺术”的高度,但对于不同书写传统的比较研究也是值得进一步探讨的领域。

实际上,即便美术文献等研究资料如此丰富,一旦面临对原始材料和艺术现象的分析,种种解读和阐释的问题也随之产生。比如翻译实践中经常会出现统称为“无法翻译的”单词的困惑,有些翻译用省略或折中的措施来转换某些单词和概念,有些直译也很容易产生文化误解。对于中国美术文献的翻译也不例外,下文即将展开对一些有代表性的现象的讨论。

三、技法前提——毛笔与笔触

中国书法是最具中国文化特色的一种艺术现象。有人认为这种独特性来自于书法相比其他中国艺术传统更能够代表中国审美精神,实际上是因为与其他文明传统书写的艺术现象相比,中国书法创造出了空前绝后的艺术高度。除日文以外,其他非中文的有关书法的专业论述大都是英语母语作者及非英语母语作者用英文写的(包括笔者在内)。虽然这些论著提供了一些方便,但恐怕在有一定文化水平和美术修养的意大利读者看来,一些与中国传统美术相关的单词直接用英语翻译并不是最理想的译文。就一个非常核心的单词“笔”来说,用现在学术界公认的具有“刷子”和“画笔”两种含义的英文“brush”来对应翻译,其实不甚妥当。即便“brush”很早就兼具这两种含义,但把它用来翻译从中国商代晚期一直到现在仅指写字或绘画工具的“笔”字,并不合理。对意大利人与法国人来说,包括通晓这两门语言的人,最理想的翻译是把“笔”这个中国古代如此美妙的工具与能够代表欧洲中世纪以后专指画笔工具的“pennello”一词联系起来。这一单词由拉丁文“peniculus”(小尾巴)演变而来。当然,画笔并不是欧洲人最先发明的工具,古埃及人和亚述人都会用类似于毛笔的工具来写字或画画。无论如何,从语言的角度来考虑,用意大利文“pennello”、法文的“pinceau”以及由法文演变而来的英文“pencil”来翻译东亚通行的书写和绘画工具“笔”更为合适。难怪最早专门探讨中国书法的西文论文——英国驻香港外交官戴维斯(John Francis Davis,1795—1890)撰写的《汉字的正确写法》——并没有用“brush”这个词,而是一律用的“pencil”。

当然,问题的关键所在并不是找到中文“笔”字相对应的外文单词。在中国美术文献当中,“笔”并不专指书写或绘画工具,而是泛指用笔所进行的行为或此行为的结果。毛笔是中国书画中最关键的工具材料,因为它可以制造出书画作品中的核心视觉和技法单位——“笔触”。单独的一个“笔”字有可能是指“笔画”或挥毫动作范围的“用笔”或“笔法”。根据文献记载,虽然法文比意大利文先出现了“毛笔”的单词“pinceau”,但从“笔触”这个概念来讲,其在意大利文中的出现和探讨要早于其他欧洲语言。意大利文的“pennellata”——但丁(Dante Alighieri,1265—1321)用过的动词为“pennelleggiare”——是中文“笔触”的意思,最早记载于1540年至1541年完成的一部与艺术无关的典籍,可以推断这一单词的出现可能要更早。法文中用于指“笔触”的“coup de pinceau”一词出现在1665年,实际上跟下文即将讨论的文艺复兴名著《廷臣论》有一定的关系。

不难发现,文艺复兴以及意大利作为欧洲最早的文化活跃时代和发源地,无疑是世界不同文化传统可以与之积极对谈的伙伴。

图1 拉斐尔《卡斯蒂廖内肖像》(1514—1515)(巴黎卢浮宫藏)

更进一步地探讨如何用西方的审美意味观照中国的笔触,我们可以参考巴尔达萨尔•卡斯蒂廖内(Baldassar Castiglione,1478—1529)的《廷臣论》(Il Libro del cortegiano)。卡斯蒂廖内是拉斐尔(Raffaello Sanzio,1483—1520)的好朋友,现藏法国巴黎的《卡斯蒂廖内肖像》就是拉斐尔的作品(图1)。他在当时的畅销书《廷臣论》(1528年在威尼斯问世)中,除了介绍16世纪初何为有文化修养、见识和经验的举止行为以外,还记载了不少与文艺有关的有价值的论述,证明已经转变为君王或豪门奉承者的中世纪贵族已经把文艺修养作为完美教育的重要环节。卡斯蒂廖内用的不是“pennellata”而是“colpo di pen(n)ello”,意为“毛笔的触及”的意思,他对绘画笔触的描绘与中国古代所描述的用笔不乏相似之处:

绘画更其如此,一根不经意的线条,一个随便的笔触,足以显出画家的手不是听从艺术或技法的引导,而是自身在向前运作,按照艺术家的愿望达到他想达到的艺术目标,清楚地表明他的技艺之卓越。关于技艺,人们认为,每个人都是根据自己的判断进行发挥的。其他任何事物几乎都是如此。

值得注意的是,意大利文的“colpo di pen(n)ello”虽然很早被“pennellata”所替代,但之后不久还成为了法文和英文仿造词语“coup de pinceau”和“brushstroke”的来源。对法文“coup de pinceau”的最早记载是1665年,英文的“brushstroke”虽然表面上出现在1898年,实际上单独带有“笔触”意义的“stroke”出现在1668年。不过,非常有趣的是,《廷臣论》的最早法文和英文翻译家并没有使用“coup de pinceau”和“brushstroke”来翻译“colpo di pen(n)ello”,反而把它译成“traict du pinceau”和较为繁琐的 “one draught with the pensel sleightly drawen”。当代法文和英文翻译都用“coup de pinceau”和“brushstroke”。

卡斯蒂廖内的精练描述与中国古代书画论有一些出其不意的相似点。当然,与没有特别重视线条的西方美术传统相比,中国书画把笔触和笔画看作基本单元。理所当然,西方绘画理论就很少提及与具体笔触质感相关的内容。早在20世纪上半叶,一些西方论及中国书画的论著中已经明确把中国笔触与西方笼统的“线条”区分开来。

美国宾夕法尼亚大学博物馆东亚艺术部主任弗纳尔德女士(Helen Fernald,1891—1964)1935年12月5日在英国皇家亚洲协会的演讲中,对中国画的笔触作了既简练又敏锐的解释:

绢或纸上的笔触在他们(即中国观赏者)面前显露出画家的心灵,与音乐家手触钢琴的效果无异。中国绘画的基本单元是笔触。少数外国人才懂得笔触的重要意义。它的表现性比我们所熟悉的西方美术强多了。在绘画也包括书法中,紧要的是通过笔触将万物节奏代表的永恒的运动表现出来。

美国汉学家艾威廉(William R. B. Acker,1907—1974)在《六朝暨唐代绘画文献选编》(Some T’ang and Pre-T’ang Texts on Chinese Painting)的序言中也明确提到自古希腊和古罗马以来,欧洲对线条质感的主流看法往往不如对色彩、章法、题材等元素重要。

美国收藏家安思远(Robert Hatfield Ellsworth,1929—2014)曾声明,他欣赏并且决定收藏中国书法是基于他对西方抽象画的接受。西方不少学者如英国的苏立文(Michael Sullivan,1916—2013)认为:“现代表现主义画家教会了西方人如何欣赏董其昌的成就,这种欣赏在塞尚Paul Cézanne(1839—1906)之前的时代是不可能做到的。”实际上,在笔者看来,西方抽象艺术与中国书法距离还很远,因为抽象艺术缺乏中国书法的“法度”框架。

从西方以拉丁字母为主要字体的书写技法文献可以了解到,即便字母存在若干笔画的笔形,其形态特征及审美内涵往往不如汉字笔画。大英图书馆西方写本学专家布朗•米歇尔(Michelle Brown)在其《西方历史书体指南:从古典时期到1600年》中对拉丁字母字体的基本单元只分了三种类型:1.基本竖线(minim,如“m”字母三个竖),又分为上伸线(ascender,如“h”字母第一笔)与下伸线(descender,如“p”字母第一笔);2.上部分的横笔(head-stroke,如“f”字母的短横),出现在中部的中横线(cross-stroke,如“E”字母中部的横笔;3.圆线(bow,如“p”右边的圈)。除了基本单元,还有一些笔画细节及装饰性构件,如“衬线”(serif,如“E”字母上横的右端)、“大写字母下延部分”(tail,如“R”字母的右下角)等。

法国国家图书馆在2004年举办过一次很受欢迎的中国图书展览,题为“笔触帝国”,鲜明体现了笔画与笔触在中国文化中的地位。相对而言,西方对笔触没那么重视的原因或许在于,在使用字母文字的社会群体中,书写者使用的是硬笔(芦苇笔或羽毛笔),这种工具无法提供像中国毛笔那样的表现空间。

与西方的画笔不同,中国毛笔的笔锋充满着弹性,只要遵守和掌握用笔技巧,书写者可以写出不单调的线条痕迹,更像多角形的“笔画”。虽然中国绘画也存在不同类别,如精细工整的工笔画和充满表现力的写意画,但因为古代接受教育的人都要首先学习写字,任何画家都会熟悉如何控制毛笔笔锋并且用它来写出得体挺拔的汉字形体。因此,凡是使用毛笔的艺术,笔画才是其艺术表现的最基本单元,难怪中国逐渐发展出丰富的词汇来形容笔画的表现力。中国古代书论如传为卫烁(272—349)所撰的《笔阵图》中用“高峰坠石”来形容“点”这个笔画,具体指的是一个个体紧凑的不等边三角形,其实主要传达的是物体受到地球引力而坠落的视知觉感受。《笔阵图》最早描述了七个基本笔画,从其行文可以看出这些笔画的笔势与大自然的种种现象关系非常密切:

一,如千里阵云,隐隐然其实有形。

丶,如高峰坠石,磕磕然实如崩也。

丿,陆断犀象。

,百钧弩发。

,百钧弩发。

丨,万岁枯藤。

乀,崩浪雷奔。

𠃌,劲弩筋节。

即使句中的某些词语可以用其他意象来替代,但这些描述仍然充满了无尽的能量和动感,而这些气势只能由优美的书写得以表现。《笔阵图》中所列举的七种笔画出现在楷书走向定型的过程中,大约在6世纪末或7世纪初。在楷书定型之后的中晚唐时代(8世纪末到10世纪初),中国还出现了著名的“永字八法”,即对八个笔画的书写动作的描述,最终流行开来的是八法以及“永字八法图”(图2):

侧不得平其笔。

勒不得卧其笔。

弩不得直,直则无力。

趯须蹲其锋,得势而出。

策须背笔,仰而策之。

掠须笔锋,左出而利。

啄须卧笔急罨。

磔须趯笔,战行右出。

图2 永字八法图(《墨池编》1733年版,天津图书馆藏)

早期的《笔阵图》之所以会被后来的“永字八法”所取代,可能是因为“永字八法”更具实用性。“永字八法”不单单是一种审美观念,还为如何书写这些笔画提供了更加深入的操作说明。而楷书中的“永”字又恰好和八法中的八种笔画相吻合,渐渐就代表了这些笔画以及书写这些笔画所使用的方法。由于它既便于记忆,又便于操作,最终“永字八法”成为了学习书法的一个模型,作为书法学习中的一种工具,在初学入门阶段得到广泛应用。

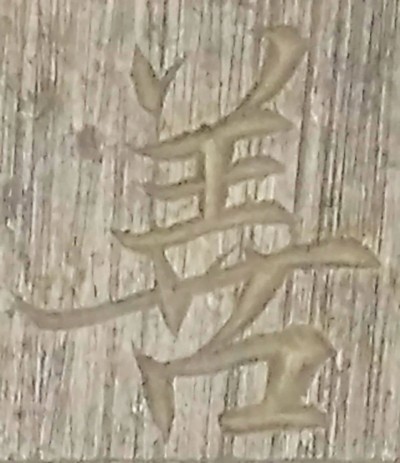

图3 左为王羲之《何如帖》“奉”字(台北故宫博物院藏)右为王羲之《丧乱帖》“毒”字(日本皇家藏)

此外,还有一些与动物某个部位或动作相关的比喻,如王僧虔(426—485)用“银钩”来形容索靖(239—303)写“钩”这个笔画以及更微妙的一个像“虿尾”的笔画,应该是用来形容与“钩”相似的笔画末端的形态。从现存的王羲之(303—361)摹本来看,我们很容易看到其中极为关键的形体特点,包括通常所谓的“牵丝”现象,即笔锋在笔画与笔画之间上下连接或呼应时所产生的痕迹。比如,从《何如帖》中的“奉”字和《丧乱帖》中的“毒”字都能看到王羲之比较原始的牵丝痕迹(图3)。六朝书论也保留着许多赞美笔法与带有筋骨特质的用笔细节。因此,除了笼统描述笔画刚劲有力的“笔力”概念以外,充分表现微妙的笔法也是六朝书法审美非常关键的部分。在初唐时期,这些形态特点也受到了很大的关注。比如,王羲之的集字行书碑《集王圣教序》(673年1月1日立于长安弘福寺,现藏西安碑林博物馆)新立成时大量存有这些细微笔法,而留存至今的拓本却未能充分体现最初的丰富性。但从所谓的刘铁云本《集王圣教序》的几个字中依然可以看出“牵丝”“银钩”和“虿尾”的具体形态,如“帝”字、“寺”字和“沙”字。可见,原来刻在最表面的细微之处久而久之会变得越来越模糊,甚至有一天会全部消失。旧拓与新拓之间的差异一眼就能看到,以“帝”“有”二字为例,刘铁云本的《集王圣教序》中的呼应牵丝非常清楚,而在民国时期的旧藏拓片中已经看不见了(图4)。像《集王圣教序》这样如此重视微妙用笔的碑刻并不是孤例,而是当时人们极度喜爱书法以及想要在石刻上转写的普遍现象。西安大唐西市博物馆藏有一件几乎在同一年刻的《李奴墓志》(埋于671年9月4日)。从其书法来看,即便是楷书书体,当时的刻工也尽可能表现出用笔上的牵丝(图5)。笔者推断至少就660年代末而言,石刻可以充分体现书写的意致。

图4 左为刘铁云本《集王圣教序》(东京三井纪念美术馆藏)右为民国拓片(私人藏)

图5《李奴墓志》“善”字(西安大唐西市博物馆藏)

唐代书法文献中流行用“入木”来形容“力透纸背”的用笔技巧,这在孙过庭看来是书法技艺的最高水平,是与石刻笔触效果紧密相关的一种比喻。这个比喻用夸张的手段来强调写字需要有笔力的审美追求,同样源于自然界的物理现象带给人的各种审美感受。这个比喻的由来应该与刘宋时代流行木板书写的习惯有关。据虞龢(约420—约480)上奏的《论书表》记载,王羲之曾经为了回报门生的热情接待,在其家中的伏案上写了几个字,可是门生的父亲不懂得书法,竟把字迹挖掉了。《论书表》同样也记载了王献之书写过的几块木板。后来“入木”在日本被用来形容“书法”本身,平安时代有以“入木道”题名的书论。

虽然这些比喻与西方艺术传统的叙述习惯存在许多不同,但也不是完全没有共同点,因为各个民族和文明传统都会用不同的方式取法自然。

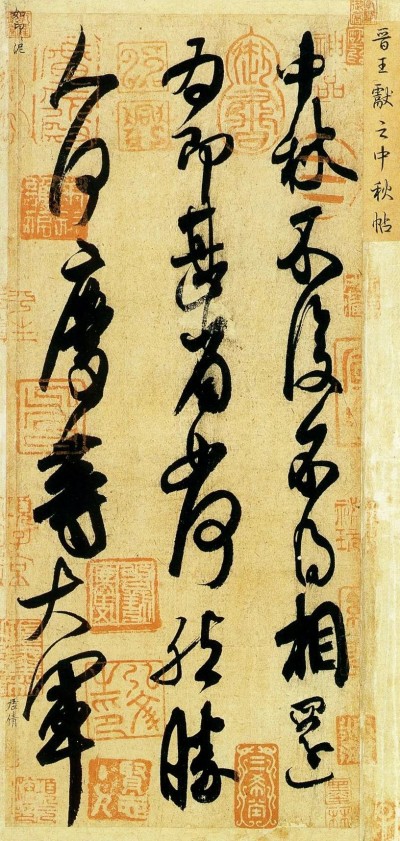

四、中意美术传统对漫不经心创作与艺能掌握的定义

中国书画理论提到一则基本观念:即便某幅书法或绘画作品要体现笔画或笔触“筋骨”的美感,具体的实践操作也必须自然发挥、一气呵成。用卡斯蒂廖内的话来说,即一种“不顾法则”“潇洒自如”的“漫不经心”(sprezzatura)的动作,这也正好是中意文艺传统之间值得进一步探讨的主要概念。一气呵成是评价中国书画作品的重要品评标准。就书法作品而言,通常所讲的“行气”效果,实际上就是指笔触的连贯性和呼应关系的最终表现,是书法创作不可回避的要求。与之关系非常密切的是作品的整体性,因为一旦挥毫落纸,就不可以对已完成的笔触进行任何的逆转或调整。笔者曾指出,中国书法之所以能够达到如此高的创作境界,是因为汉字的方块形体作为语言符号具有瑞士语言学家索绪尔所提出的能指的线性特征。语言符号有两个层面,一个叫所指(signified),即所表达的含义层面,一个叫能指(signifier),即所具体表现的物质层面,要么是听觉的语音符号,要么是视觉的书写线条。那么,所有能指具有一定的线性特征,而在书写当中不得不反映出其存在的连贯需要。正因如此,中国书法比其他的文字符号在呼应和整体效果方面达到了更高的表现境界,不但形成了有形且极具连贯性的“一笔书”书法,如传为王献之(344—386)所写的《中秋帖》(图6),而且还呈现出无形的“笔断意连”的效果,如王羲之《得示帖》中的“出”字第二个和第三个笔画之间的呼应关系(图7)。实际上,有着能指的线性特征并不等于书法的彻底线条化。汉字形体的历时演变无疑是受到了其能指线性的影响和方块性质的限制。在汉字漫长的演变过程中,其能指的线性和方块的性质使得中国文字系统书体丰富、形态万千,并发展成东方文化的瑰宝——书法艺术。而在共时层面,在历代文书和书法作品中,我们可以发现当时的书写者在构成从几何学看来相当复杂的汉字图像的同时,还势必面临着文字作为交际符号的语言学方面的客观需要。对这两种问题的综合解决,造就了汉字内在的组合规律;借着不同的书写载体永久地呈现在我们眼前,引导我们欣赏中国文字千变万化之美。因此,作为在时间中成体的图像,精美的汉字得以在几厘米小的纸张或石板上表现出其他艺术所无法达到的视觉丰富性。

图6 王献之(传)《中秋帖》(北京故宫博物院藏)

图7 王羲之《得示帖》“出”字(日本皇家藏)

众所周知,西方20世纪的抽象表现主义十分强调被激发出来的一次性的艺术创作,如美国杰克逊•波洛克(Jackson Pollock,1912—1956)的作品所描写的那样。其实,早在文艺复兴时期,像瓦萨里和彼得罗•阿雷蒂诺(Pietro Aretino,1492—1556)等艺术评论家所描绘的那样利索快速的挥毫运笔已经被看作是反映纯粹艺术创作的主要特征,这点与中国传统的书画创作理念也有相似之处。

另外,中国书法强调作品的整体性,东汉时期草书名家崔瑗(77—144)曾提出“一画不可移”的观念,比卡斯蒂廖内早八百多年的中国书法家和书法理论家孙过庭(约646—约690)在其书法教材和理论杰作《书谱》中也提出“差之一毫,失之千里”的原则,意思是书法创作中即便是微妙之处,也会关系到整个作品的完美效果。这一创作理念实际上与莱昂•巴蒂斯塔•阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti,1404—1472)所认为的对艺术品的某一部分进行增加或减少等于破坏了它的完整性有异曲同工之处。

孙过庭还提醒书法实践者,书法创作绝不允许勉强而为,否则就违背了自然:

(书法)同自然之妙有,非力运之能成。信可谓智巧兼优,心手双畅。

显然,这段话与《廷臣论》中的思想有相通之处。一旦我们把孙过庭所谓“力运”之“力”从“用力”理解为“费力”,就会进一步理解卡斯蒂廖内为何认为只有以“漫不经心”的普遍规则达到不可缺的发自内心的“优雅”(grazia)风度,才能成为真正意义上的“完美的廷臣”:

我曾反复思索这种优雅来自何处,把他们身上来自天上星星的东西撇到一边,我找到了一个普通规则,我觉得这一规则就是,像躲避危险的尖利暗礁一样尽一切可能避免做作。用一个新词来说就是,做每件事都显得漫不经心,用技巧不落痕迹,显得做事、说话都毫无费力、不假思索。我认为,优雅主要由此而来。因为人人都知道,要做成罕见的、美好的事必定有许多困难,而你让它显得轻而易举,自然就会令人叹为观止。与此相反,如果显得费尽力气,如常所说,抓耳挠腮,就会让人觉得极不优雅,连小事都做不好,更何况大事。

在一篇探讨《廷臣论》中的优雅和漫不经心的论文里,意大利学者玛丽亚•特蕾莎•里奇(Maria Teresa Ricci)巧妙地总结了卡斯蒂廖内提出的以若无其事的态度形成优雅风度的效果,“需要讳饰一切的费力,因为人们是否能感受到廷臣的优美风度,取决于廷臣所操作的对象本身的难度与能够让他人感觉到的轻而易举的效果之间的跨度”,确实是一种“无技巧的技巧”(un’arte senz’arte)。在这方面,孙过庭也有与卡斯蒂廖内非常相似的论点:

违而不犯﹐和而不同。留不常迟﹐遣不恒疾。带燥方润﹐将浓遂枯。泯规矩于方圆﹐遁钩绳之曲直。乍显乍晦﹐若行若藏。穷变态于毫端﹐合情调于纸上。无间心手﹐忘怀楷则﹐自可背羲献而无失﹐违钟张而尚工。

不难发现,孙过庭所提倡的儒家“和而不同”的和谐理想,是一种在不消灭部分与整体之间固有区别的基础上达成整体统一的最终效果。同时,这段话也非常鲜明地指出,只要遵守《书谱》中所列举的学习原则,加上熟练的艺术技能,书法家便可以摆脱物质工具和规矩的束缚,抛开曾经当作典范的名人字迹,最终达到个人自由发挥的创作境界。

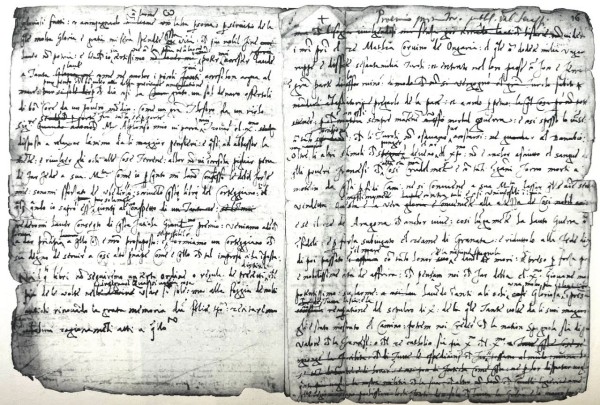

值得注意的是,孙过庭对书法理论的探索,也体现在《书谱》墨迹本经典而巧妙的草字笔势中(图8)。同样,从卡斯蒂廖内现存的《廷臣论》的手稿中也可以看出他熟练自如的书写风格(图9)。

图8 孙过庭《书谱》687年(台北故宫博物院藏)

图9 卡斯蒂廖内手稿 约1520年(意大利曼托瓦市卡斯蒂廖内档案馆藏)

不过,卡斯蒂廖内并没有把漫不经心的创作与即兴而作联系在一起,而是把它作为廷臣在漫长的学习过程的基础上,在一切社会场合与活动中都应当表现出讳饰和若无其事的做事风格和态度。也许东西方在对待即兴而作这点上产生了根本上的分歧。实际上,西方传统对待即兴创作和表演始终是带有轻视的(最近十几年通过爵士演奏才开始对此有了一定的认可)。而在中国的艺术传统中,尤其是在书法、音乐与诗歌创作方面,即兴却是最高妙的表现,是突然兴起的一种不可抵御的直抒胸臆的动力,有时候跟酒会情景有关。孙过庭在论述书法创作中的五个理想和不理想的情景状态时,把“偶然欲书”作为最佳的创作时机,因为此时此刻书法家不受任何外在情境的影响,所以才能够直接表现自己真正的心灵。另外,在8世纪评论书法的中国文人看来,最有名的书法作品——王羲之的《兰亭序》,也是在传统的三月三日修禊活动中“兴乐而书”的作品,王羲之醉酒醒后数十日内又把文稿抄写了几百遍,都不如最初书写的美妙。

这则典故可以让人联想到意大利著名小提琴家尼科罗•帕格尼尼(Niccolò Paganini,1782—1840)“不返场”的传说。当然,这个世界上并没有可以完全复制的现象,中国人也普遍持有“千变万化”的宇宙观和“一切无常”的人生观。实际上,从社会学视角下看“不重演”的问题,即兴而作和即席发挥在一定的时代非常普遍,甚至可以说听众也期待充满“变奏”的演奏效果。

卡斯蒂廖内提出的sprezzatura的理念,用翻译成中文的“漫不经心”也许不太能够表达出原文全部的含义。最早的英文译文把它别扭地译成“recklessness”(鲁莽、轻率),后来改成来自法文的“nonchalance”(若无其事)。实际上,在中国的伦理传统中非常重视泰然自若、不受外在干扰、从容镇定的临场态度。在描绘古代士大夫的名著《世说新语》(430年左右成书)的36个篇章中,第九篇叫“雅量”,指的是宽宏的气量。《世说新语》整部书提及最多也赞美最多的人物是谢安(320—385)。他除了拥有深厚敏锐的学问以外,还有治国的能力,同时一直表现得沉着镇静,甚至在危难情境下,如在抵御打算杀死他的军事家和权臣桓温(312—373)时,谢安却因为“神意不变”的态度赢过对手得以保全性命。书中以“旷远”来形容他若无其事的风度,似乎他能够有意识地远离当下的困境,并依此“心理策略”取得胜利。当然,如果要肯定地说谢安这种行为相当于中国式的“漫不经心”,则还需要更多的文献整理和比较才能支撑这个观点。不过,作为一种假设,还是有一定合理性的。

卡斯蒂廖内的理想廷臣正好是当时文艺复兴强调的“全才”(uomo universale)的自然而然的反映。廷臣需要精通各种文艺,需要熟悉各种领域,简单来说,他是与偏见相左的完美人士。从书法和中国文艺传统来讲,同样可以看出类似的对偏见和缺乏博通知识的不赞同。孙过庭提倡,王羲之作为造诣最高的书法家是因为他能够兼通不同书体,作为普通的书法学习者,也需要综合把握若干书体以及笔势表现。《书谱》除了明确强调草书和楷书之间有直接的审美和技巧关系以外,还提出需要“傍通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白”。王羲之之所以被称为书圣也是因为他兼通草书和楷书。

孙过庭提倡的这种态度与佛教所谓的“执着”概念也有一定的关系。孙氏所强调的是避免艺术创作拘泥于自己拿手或熟悉的领域的重要性。就书法学习而言,这一概念直接牵涉到“出帖”作为“入帖”最终目的的治学态度,即中国学者崔尔平所言“不泥于范本”的境界。

其实,文艺复兴时期的艺术探索与中国美术之间的可比之处往往不局限于卡斯蒂廖内的《廷臣论》。早在1940年,中国学者朱杰勤(1913—1990)就提出,中国学者应该像西方世界重视拉斐尔、米开朗基罗等伟大艺术家那样重视王羲之。笔者曾将王羲之与文艺复兴时期的另一位艺术巨人达•芬奇(Leonardo da Vinci,1452—1519)相比较,出发点有二。

第一,两位在艺术上都崇尚大自然,尤其是王羲之一口气写毕的书信,和达•芬奇很快就完成的素描,虽在题材与技法上大不相同,但都是即兴的 “创作”。匈牙利学者阿诺德•豪泽尔(Arnold Hauser,1892—1978)指出,文艺复兴时期开始重视速写的草稿和绘画的审美价值,建筑学家菲拉雷特(Filarete,约1400—1469)也提倡其他艺术作品也应该像书写笔触那样,能够反映创作者的个性,展现出极强的表现能力。这不仅仅牵涉到王羲之书信的书法面貌,而且还会让我们联想到颜之推(531—约590)在《颜氏家训》中一段非常有代表性的话:“尺牍书疏,千里面目也”,说明当时书写的笔迹已经延伸到人格表现的境界。虽然欧洲的书写文化没有达到真正意义上的艺术创作境界,但从文艺复兴时期文人注重书写也可以看出一种提倡简练快速的创作意识。

第二,他们分别创作出的中国人众所周知的书法作品《兰亭序》和世界名画《蒙娜丽莎》(约1503—1505)具有同等的社会价值和文化分量。这两幅作品未必都能代表这两位艺术巨匠的最成功的作品,但就其社会影响而言,它们无疑享有同样的地位。从时代顺序来讲,《兰亭序》至少从唐代初期开始就已经对中国书法产生极大的影响,比《蒙娜丽莎》创作的时代要早将近1000年。但因为西方文明在近现代的影响较大,所以这幅画似乎给人的感觉是一直享有如此崇高的地位,实际上其影响力不如《兰亭序》对东亚美术的影响那般深远。

当然,任何的历史与文明高峰都有相通的地方,因此随着更全面跨领域研究成果的出现,我们将会看到更多关于文艺复兴和中国美术之间的共同点。

五、结语:有利于当代文明的传统美术比较研究

在比较不同的审美传统方面,只要可比对象是具有同等高度的艺术创作和理论探索,便不难找出共同点。虽然文艺复兴时期的欧洲和中古时期的中国在文化和历史背景以及艺术表现形式方面各有各的特色,但本文尚能对它们进行一定程度上的比较研究。早期接触明清中国的西方人,对中国美术语言不甚感兴趣,可以说这是任何文化载体在发生碰撞时的一种必然结果,并不影响这种学术比较研究的意义和积极性。即便如此,我们还是应当再次反思把中国科技列入世界科技史的著名英国科学家和汉学家李约瑟(Joseph Needham,1900—1995)在1955年的一次发言中所批评的现象:

欧洲雕塑和绘画是“绝对意义”上的雕塑和绘画;相当于别的文明其他艺术家们所尚未成功达到的艺术效果。欧洲音乐才是真正意义上的音乐;其他音乐形式只是人类学的研究对象而已。而且,凡是欧洲人(或美国人)所认可的(包括生活方式、电影、文学等)也应是全世界都得认可的。

以李约瑟这个提醒为前提,我们不难联想到国际学术语言和话语权的问题。尤其是在英语文化圈或受英语影响的国家,学者基本上不会考虑或关心非英语的学术出版物,想当然地以为,参考文献详细列举英文论著便等于精选了某个领域最有代表性的研究成果。显然,这种治学态度久而久之会影响到世界学术氛围和文化普及的发展。这不仅反映着学术出版机构的英美化现象,也体现出学术丰富性在近几十年缺乏活力的趋向。值得指出的是,虽然李约瑟批评了1950年代一些对待世界文明的不合理的态度,但从19世纪末到20世纪上半叶初期,西方学术界对书法的研究态度还是相当积极的,这反映了不少近代西方人的开放思维与接受外来文明的开明态度。不过从中也可以发现,许多与书法文化相关的西方出版物也确实不是用英文写的。具体说来,中国书法艺术的代表作《兰亭序》(353年)最早的西文译本是意大利传教士晁德莅(Angelo Zottoli,1826—1902)的拉丁译文,收录于他编著的《中国文学教程》(Cursus litteraturae sinicae)中。早在1909年法国巴黎勒鲁(Ernest Leroux)出版社出版了法国军人米约(Stanislas Millot,约1900年在世)编译的《草字汇》法文版大开本,以目前西方出版业的出书标准来看,这是一项无法想象的出版计划。就中国书圣王羲之而言,目前在西方学术界最权威的对王羲之生平的介绍是来自德国学者郭乐知(Roger Goepper,1925—2011)用德语发表的一篇论文。英文作为“主流”学术语言使得中国学者在搜集西方学术界某个领域的论著的时候,基本上都会忽略不熟悉的非英文出版的研究著作,除非专门研究此领域的学者正好也精通英语以外的其他语言。不难看出,虽然今天的学术界在很大程度上有固定一批被认可为权威的刊物和出版物,但就学术规范而言,即便今天的科技给我们带来了极大的查阅和搜集材料的方便,最终整理和判断研究成果的质量还是取决于是否能全面了解全世界范围内的研究成果的具体情况。前提是我们都认同,判断一本书到底有没有价值,取决于先了解它的内容,而不是直接抛开用“小语种”写的或是“不够级别的”出版社的出版物。

在书法研究领域,许多与书法有关的早期西方研究论著实际上都取自1974年问世的《中国语言学分类参考书目》,书中收录了若干语言的研究论著。目前西方学术界最有影响力的一部汉学研究指南是英国魏根深(Endymion Wilkinson)编的《中国历史研究新手册》(Chinese History: A New Manual),其第六版问世于2022年,2016年北京大学出版社还出版了此书2013年问世的第三版的中文译文。魏根深2000年版的《中国历史研究手册》中完全不带有任何与中国书法有关的介绍,但在其后的几个版本中相关的内容越来越多了。即便如此,在这本书中,关于英文以外的西方研究著作都没有被提到,这也反映了通常所谓的“权威指南”必然存在局限性这一事实。即便好多人都默认为世界学术界说话的魏根深等是英美汉学界的权威,其可以为世界研究者提供权威指南,但在具体搜集整理世界学术成果方面,只凭其著作也无法全面掌握真正代表各国的学术研究的进展,只能谨慎参考而已。

李约瑟那番沮丧的表态处在1950年代,那时各国人民的交往还存在着种种量与质上的困难,包括交通的不便、原始材料的残缺,以及一种或许是潜意识里拒绝与外来文明平等交流的心态。而在今天的世界,交通和媒体十分发达,大量查阅异国文化的资源已经不像从前那样不方便,剩下的就是从质上去迈开步伐,使得不同文化体系通过交流变得更为丰富和多样,就像人类史上曾经屡次出现的那样。认真对待所谓“小语种”所代表的文明传统也是今天的学术研究者所必须持有的新态度。

当然,此态度并不意味着回到某个“光荣时代”,更不等于放弃自己的文化传统而替换成另一个外来的传统。恰恰相反,要以当代文明和世界的需要为前提,重新阐释和共享每种文明传统的灿烂遗产,使整个世界获得积极可贵的生长力量。

*为方便电子阅读,已略去原文注释,如需完整版本,请查阅纸刊。

作者:毕罗(Pietro De Laurentis) 单位:广州美术学院

《中国文艺评论》2024年第9期(总第108期)

责任编辑:王朝鹤

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号