达式常简介:1940年出生于上海,祖籍江苏南京,回族,一级演员。1962年毕业于上海电影专科学校表演系,同年进入上海电影演员剧团。先后在《兄妹探宝》《年青的一代》《难忘的战斗》《曙光》《人到中年》《燕归来》《谭嗣同》《T省的八四、八五年》《地狱天堂》《站直啰别趴下》《书剑恩仇录》《画魂》等影片中,成功塑造了一系列风格迥异的艺术形象。同时,还在《你为谁辩护》《光荣与梦想》《中国1945之重庆风云》等众多电视剧中有精彩表演。因成功塑造影片《燕归来》中林汉华一角,获第四届大众电影百花奖最佳男演员奖;因主演电视剧《走进暴风雨》,获第二届中国电视金鹰奖优秀男演员奖;因为日本电视剧《蔷薇海峡》男主角川岛俊夫配音,获第四届中国电视金鹰奖最佳男配音演员奖。同时还获首届上海文学艺术奖优秀电影表演奖、第十六届中国电影表演艺术学会奖“金凤凰奖”特别荣誉奖等奖项。2023年11月在第36届中国电影金鸡奖颁奖典礼上,获中国文联终身成就奖(电影)。

“做一名优秀演员,这是我的艺术初心”

厉震林:最近,我们率先发起研究“上海电影学派”,旨在弘扬上海电影的优秀传统,为中国电影强国建设提供曾经的经验和未来的贡献。您被观众称为“新中国一代”的代表性影人,其实您也是新中国培养的“科班”演员。1956年北京电影学院正式成立,1959年上海创办了电影专科学校,这样的背景是怎样影响您的成长的?

达式常:我是伴随着新中国成长起来的演员。上海电影专科学校是在1959年8月创办的,那时新中国成立不久,经历了解放战争和抗美援朝战争,整个国家百废待兴。在这种情况下,上海仍旧十分重视电影艺术和电影人才的培养,专门成立了上海电影专科学校,由当时的上海电影局局长、著名导演张骏祥担任校长。这是一所由上海一批卓有成就的电影人任教的电影学校,讲求理论与实践的结合。这种从提高实践能力出发的教学,既是当时发展形势的需要(当年国家特别重视发展和繁荣新中国电影,亟需电影作品和电影人才),也是培养电影人才的基本途径,所以说过去的电影人才都是从摄影棚里磨练出来的。上海电影专科学校的建校方针是“从小到大,逐步发展”:先是设置了表演系、摄影系和动画系,第二年又开设了导演系、文学系和美术系。学校的老师汇聚了当时上海电影系统里许多有经验的艺术家,如赵丹、白杨、孙道临、沈浮、陈鲤庭、瞿白音等,他们都来学校给我们上课,全身心地投入到培养年轻人的事业中去,让我们非常振奋、受益终身。我当时读的是表演系,学习很用功,虽然出身贫寒,家里主要靠做会计的父亲来维持生活,但一路走来都有党的培养、有国家的关爱,所以我对党和国家是非常感恩的。

当时学校开设的课程除了专业课,还有基础课,包括学习党的文艺方针、文学艺术概论和中外电影史等。我们认真学习过毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》,从中懂得了文艺是为人民创作、文艺是为人民服务的,而这就是我们这一代人文艺创作的初心。当时学校开设的影片观摩课程对我们的影响很深刻,那时候看苏联电影《普通一兵》,影片中主人公马特洛索夫用自己的身体堵住了敌人碉堡上的枪眼,牺牲自己来帮助战友赢得胜利,这种英雄主义构成了我们心中最强大的精神力量。还有苏联电影《乡村女教师》也让我记忆犹新。另外我记得在观摩田华主演的电影《白毛女》时,观众都在电影院里感动得热泪盈眶。由此我深刻感受到了优秀的电影作品对人民群众的强大影响力,它是能打动人们的心灵的。我们的国歌、毕业歌等,都是在电影中诞生的,也都拥有这样强大的力量。所以那时的我们经常自豪地说:好的演员和好的老师一样,他们都是人类灵魂的工程师。回首在学校读书的那些日子,我觉得我的思想和艺术观念在不断成长、不断升华,并最终确立了自己的艺术初心,那就是:“做好的电影演员、拍好的影片”。这一信念从那时起就再没有改变过。

厉震林:我们在上海电影博物馆看到历史记载,那时的学生们毕业后大多进入上海各电影制片厂,并在日后成为了上海电影承上启下的中坚力量。如导演《生死抉择》的于本正、导演《开天辟地》的李歇浦、导演动画片《宝莲灯》的常光希,等等。这其中,学导演的宋崇、学摄影的朱永德后来还担任了北京电影制片厂和上海电影制片厂的厂长。当时大家是如何把学习的知识快速运用于实践的?

达式常:因为我们的老师懂得这个道理,他们不仅懂得电影理论,而且更擅长电影实践。在上海电影专科学校学习表演时,在课程学习之外,我们还有机会去电影拍摄现场进行实践。我记得那时上海电影制片厂正好在拍摄电影《红日》,导演是汤晓丹,我们不仅参与到了剧组的工作中,其中一些同学还担任了群众演员。除此之外,当时还有些同学参加了其他剧组的角色演出。我们一边学习、一边参与拍戏,收获是很大的,尤其是要站在摄影机镜头前表演,这对于那时的我们来说都不是很生疏。

厉震林:当时新中国成立不久,电影正处在蓬勃发展的时期,而你们恰好在那样的时代氛围中踏入电影行业,请谈谈时代对你们这一代电影人有什么根本影响呢?

达式常:那是一个激情燃烧的年代,先后推出了《林家铺子》《青春之歌》《永不消逝的电波》《林则徐》《聂耳》等影片,大体以塑造英雄、抒发革命激情为美学基调,在表演上则以阳刚和质朴为风格,这与20世纪三四十年代的电影有着根本不同。毕业之后,我们怀抱着理想被分配到上海各个电影制片厂。我被分配到了上海海燕电影制片厂(即后来的“上海电影制片厂”),成为了一名专业的电影演员,这是我的幸运。那时的上海电影真是人才济济,在上海电影演员剧团就有赵丹、白杨、金焰、石挥、刘琼、张瑞芳、秦怡、孙道临等大师名家,大家都是意气风发的,很有时代热情。

电影《年青的一代》剧照,达式常饰演林育生

不久,我参加了上海电影演员剧团排演的话剧《年青的一代》的演出。上海电影演员参加话剧演出是个传承很久的好传统。赵丹、金焰、石挥等最初都是银幕和舞台的双栖演员,银幕表演与舞台演出双向交互、相得益彰。当时,话剧《年青的一代》演出后很轰动,全国院团争相演出,甚至得到了周恩来同志的关心。因为作品中提出了一个严肃而重要的主题——要保住红色江山,就需要年轻一代沿着革命父辈的足迹继续奋斗。在话剧演出时,我饰演的是剧中林育生一角的B角,但当后来厂里决定拍摄同名电影《年青的一代》时,导演选择了我来饰演电影中的林育生。在那个年代,文艺创作的氛围是很民主的,也是严谨的,工作就是工作,不用去拉关系,你的创作能力、工作态度就决定了大家对你的信任和信心。其实那时的中国电影还处于计划经济时期,上海一年就拍几部戏,而电影演员则是人才云集,所以我一个毕业不久的年轻演员能够演上影片主角,是很不容易的,也是难得的机遇,所以我下定决心要挑好这个“担子”。而这也成为了我电影表演的重要起点。

“创造,才能赢得观众”

厉震林:在电影《年青的一代》中,您和杨在葆塑造的角色形象给人深刻印象,这部影片的成功造就了您和杨在葆这一代演员,也奠定了您电影表演生涯的厚实基础,请您具体谈谈这部作品的表演体会。

达式常:我认为,那个年代的年轻演员还是幸运的,电影拍摄基本上是根据角色的需要来选择演员,而不是考虑其他因素。饰演林育生一角对于我来说是一个难得的学习过程,通过对这一人物的塑造,让我逐渐懂得一个道理:演员要以创造角色为光荣。这成为了我以后职业生涯所坚守的艺术信念。信念是很重要的,因为它能给予你坚守初心的信心。要知道,在一个演员的表演历程中会经常出现各种误导,甚至会有追名逐利的诱惑。但如果你坚定信念、坚持创造,你就会持久地赢得观众,就不会随波逐流,不会昙花一现。

电影《年青的一代》剧照,达式常(左二)饰演林育生

许多人都认为,电影《年青的一代》是我的成名作,其中林育生这个形象奠定了我表演的基础。在影片中,杨在葆饰演的肖继业很有理想激情,百折不挠,而我演的林育生则迟疑畏缩,到最后才幡然醒悟。林育生的思想情感转变是有一个起伏线的,只有演好这个“起伏”,才能使片中的人物有说服力,所以对林育生的创造成为了我电影表演觉悟的“开始”,当然这之中得到了导演和合作者的很大帮助,使这个“开始”朝着正确的方向发展。从舞台上的林育生到影片中的林育生,我对两者表演创作的异同逐渐有所体会。当最初站在摄影机前,我最大的感受就是片场谁都可以“管”你,而你必须学会配合全场所有的工种,学会合作,如走位是否准确、声音是否控制得好、灯光角度是否配合得好,等等。对于演员来说,现场限制是很多的,要考虑的东西也很多,只有累积一定的经验,才能做到在摄影机前自如发挥。当然,更为重要的是要拥有创造角色的信念。

电影表演讲究“微相表演”,意思是要更多运用内心的细微感受去呈现人物。比如《年青的一代》中“念信”这场戏,在舞台上表演时,考虑到观众离舞台有距离,说轻了就有可能听不见,所以就要略带夸张地大声念台词。但在摄像机前,你就必须拿出日常读信的感觉,因为镜头前的表演必须很生活才行,好似在生活流里边,慢慢地把感情一点一滴“流”出来。我至今还记得最初阅读《年青的一代》的剧本时,读到“念信”这场戏,激动得眼泪哗哗流。我把台词背得滚瓜烂熟,可到了拍摄片场,那已经不再是你独自读剧本的环境了,拍摄现场有许多同事都在看着你怎么演。所以我的杂念和压力瞬间就来了,而且怎么都入不了戏,无法声泪俱下地“念信”。可以说,演员最怕的就是出现这种情况。

当时导演只能要求全场关灯,让我酝酿一下情绪。这时副导演凌之浩老师悄悄地走到我身边说:在拍摄现场这种事情是经常发生的,不是你一个人遇到的问题,你现在不要去想别的,要进入这个戏里。你就想你的母亲给你取名“林狱生”,就是监狱里出生的意思(后来改成了“林育生”),她在监狱里生下你,然后就牺牲了。讲着讲着,凌老师自己都哭了,而这也深深地感染了我,我也就慢慢体会着进入到了角色中,找到了角色的“信念”。最后这场戏顺利过了,上映时也得到了观众的认可。当然事后我还是觉得有遗憾,因为它还是不及我最初看剧本时那样感动。所以说,有些情绪状态过去了,就很难复现。

话剧表演与银幕表演是同中有异的,话剧也有话剧的难度。我们过去演话剧,没有像现在这样每人一个麦克风,都只有在台口放一只麦克风,这时候就要凸显演员的基本功了。作为舞台演员,你要设计你的声线、你与话筒的关系、你的音色与话筒在什么位置上是最适合的,等等。可以说,话剧对于培养演员的语言塑造能力是很有效的,它可以让演员打下扎实的台词功底,当然在电影表演中还得有所调整和升华。我记得老校长张骏祥看了我在影片《T省的八四、八五年》的表演后给出评价:这部电影的语言处理是我所见到的最好的。他觉得我在影片表演中的台词听起来很舒服,认为这是生活里的对话,而不是感觉在演戏。这个评价给了我一个新的纬度去思考电影表演,那就是如何呈现让观众感到舒适、能带入生活质感的声音表演,这是一门学问。

电影《T省的八四、八五年》剧照,达式常(左一)饰演程戈

厉震林:我们在研究演员表演时发现,演员很容易出现“类型化”,甚至出现被“归类化”的倾向。当时您在塑造林育生这一角色后,大家都认为您就是知识分子类型的演员,因为您的自身气质就是儒雅的,所以也期望您沿着这种“本色”表演的轨道走下去,但后来您却在《难忘的战斗》《曙光》等作品中塑造了让人耳目一新的军人形象,您是怎样看待演员角色创造的转型呢?

达式常:演员这个职业是有它的被动性的,确实常常被类型化。当一个演员成功塑造了某类形象后,后来的导演、包括观众就会把这个演员归类成某种类型的演员。类型化表演或者说本色表演,是演员表演的一种方式,也有由此获得成功的,特别是在好莱坞的“明星制”背景下,演员会因为投商业所好、投观众所好而恪守某种类型表演。但就我而言,我更喜欢“创造性”表演。我认为演员要善于展现自己在同一类角色上的不同创作,以及在不同角色上的不同创作。生活中的人都有共性,也有个性,而我们在表演中表现“角色个性”是更重要的任务。做演员的,总是要看到和想到别人没有看到和想到的地方,根据人物去构想个性化细节。当然,这需要在整部电影确定的“总谱”下去完成,你不能随意改剧本,更不能违背导演的整体构想。作为一名合格的演员,要在不违反“总谱”的前提下去丰富它(人物),使它更饱满、更自然。做好这项工作,那你就是有创造性的演员。

电影《难忘的战斗》剧照,达式常(左一)饰演田文中

很幸运的是,我经常被认为是知识型的演员,但却没有被完全定型,还是会接到不同类型的角色。比如,我拍《难忘的战斗》时,片中的背景是中国还没有完全解放,正在一边打仗、一边巩固新政权。当时,奸商、特务和土匪相互勾结,人民解放军为此付出了巨大的努力和牺牲。我在影片中扮演的是军人形象——解放军副团长、粮食收购队队长田文中,在剧中要面对各种严峻而复杂的矛盾。在此之前,我没有演过军人,所以厂里在决定让我演时就有质疑声出现,甚至到了剧组还是质疑声不断。但是,导演汤晓丹依然选择信任我,他是善于选择并且鼓励演员去勇于创造的。

我在大学时曾经听过孙道临老师讲课,他说当年他演《渡江侦察记》中的李连长时,也面临着各种质疑,认为他是演不了“兵”的。但是,汤晓丹导演就鼓励他要演好李连长,他也下决心,狠下功夫去演,最后成功塑造了李连长这个军人形象,并由此转型成功,拓宽了戏路。要知道当时的孙道临正处于表演的彷徨期,因为新中国成立后,电影表演转变为以塑造工农兵形象为主体,他担忧自己演不好工农兵角色,甚至有退居幕后的打算。而之后李连长形象的成功塑造,很好地帮助他确立了新的表演观念。孙道临老师的这段亲身经历也对我启发很深,我也是豁出去去演田文中这个军人形象的,为此我去部队生活,从立正稍息开始,摸爬滚打,什么都学,最终在银幕上呈现出来的表演还是得到了大家的肯定。另外,老一辈演员如白穆、陈述、程之、顾也鲁等在影片中都有精彩的表演,他们在拍摄现场也时常激发我们年轻一辈演员的表演创造力。

电影《曙光》剧照,达式常(左二)饰演岳明华

再如,我在《曙光》中演被迫害的红军独立师师长岳明华,这部影片描写的是1930年红军的故事,剧中讲到“左”倾冒险主义路线排斥我们党的同志,岳明华面临生死抉择而坚定不移。之后,我还在《T省的八四、八五年》中扮演机械总公司一分厂厂长程戈,这个形象是当时银幕上难得的改革者形象。他大刀阔斧搞改革,当然也面临着各种阻力,作为这一角色的扮演者,关键就是要演出他的忍辱负重。而对这个角色的塑造,也开拓了我新的戏路,我更加确信:演员不能只演“自己”,而要演人物、演角色。

“电影表演的生活化是有说服力和吸引力的”

厉震林:从《年青的一代》《人到中年》中的知识分子,到《难忘的战斗》《曙光》中的军人,再到《T省的八四、八五年》《谭嗣同》《书剑恩仇录》中的不同角色,您在不同年代里创作了各具时代特色的人物形象。特别是在影片《人到中年》中,您塑造的傅家杰一角成为了当时知识分子的典型形象,很多观众评价您把那个时代的知识分子演“活”了。与《年青的一代》中的林育生相比,您在《人到中年》中的表演观念发生了什么变化?您又是怎么表现新思考的?

达式常:塑造不同的角色是每个演员的创作渴望,而同一个演员在不同的创作阶段也会有不同的表演观念的转变。同样地,中国电影表演也经历了不同的变化阶段,比如从话剧化表演到纪实化表演,再到日常化表演,等等,这都是时代情绪与表演美学观念的交互影响。

电影《人到中年》剧照,达式常饰演傅家杰

《人到中年》是中国电影创作的重要收获,它诞生在20世纪80年代。那个年代是中国电影思想解放、意气风发的年代,中国电影表演也在发生着深刻变化。那个时候的电影表演明确提出要生活化、日常化,这主要是对过去银幕上“舞台腔”“话剧味”过浓的一种反拨。《人到中年》这部影片讲的是一对中年知识分子的生活故事,特别是展现了眼科医生陆文婷忍辱负重、甘于奉献的故事。在影片中,潘虹扮演陆文婷,我扮演她的丈夫傅家杰。可以说,这部电影并没有什么花里胡哨的东西,它不是用那种外化的视觉刺激来吸引观众的,所以它需要真实的、生活化的表演,同时这种表演又要有说服力和吸引力,这给演员带来了一定挑战。

当时有人说:这个知识分子角色不就是你吗?你演你自己不就完了?前面说到,演员是很容易被角色定型的。在同事们的心目中,我的表演气质偏重于知识分子,这主要是我演了《年青的一代》中的林育生后给大家留下的印象。因为《人到中年》的核心主角是陆文婷,剧本笔墨主要放在对她的描写上,所以对于如何塑造好傅家杰这个角色,就需要认真思考,即着墨可以不多,但需要画龙点睛。剧中的傅家杰是一个非常朴实的人,他的身份是金属力学的研究者,但他又是个有情调、很内秀的人。现在大家在片中看到的傅家杰有很多生活化的细节,包括人物的造型、语气、神态,以及人物动线的调度等,这些在剧本里都是没有写到的,是我自己对剧本进行了再构思和再创作。这就好像是我在做傅家杰这个人物的“编织”工作,把这个人物跟周围人物合情合理地“编织”在了一起。所以说,角色只有放在整个人物关系网和生活流里,才能“活”起来。

厉震林:这是一条重要经验,您对傅家杰这个人物的塑造,就是让他生活在带有真实细节的人物关系之中,这就像是在做针线活一样,您一针一线、精细而准确地把他与周边人的关系勾勒了出来。剧中,傅家杰“汗背心”的生活造型也非常经典,让人记忆犹新,以至于很多人一提起《人到中年》,就会想到那一经典场景。请您具体谈谈对此是如何创作的?

达式常:无论是在生活中,还是在艺术中,每个人都是生活在人与人的关系之中,所以哲学家说,人是社会关系的总和。我们经常讲,银幕具有逼真性,这个逼真性就是要求表演的生活化,要求将真实的生活场景纳入表演之中。而《人到中年》的艺术特色就在于它的真实感——生活的真实与人物的真实,这是引起观众强烈共鸣的重要原因之一。

你刚提到的那场戏,其实在当时的剧本里只交待了同事姜亚芬夫妇来作出国的告知和告别,他们吃完饭走了,这里傅家杰和陆文婷有一段对话。当时我阅读剧本时就觉得这段对话如果“干说”会非常生硬,所以我就思考这是在什么样的动作中或者场景下发生的对话呢?想着想着,我就想到了加入“洗脚”这个动作。“洗脚”这个行为在电影里很少展现,但在当时他们家那个狭小空间里,两个人边泡脚边对话,非常顺畅也非常真实。随后,我还设计了“脱衣服”那场戏,我是觉得傅家杰这个角色其实对于生活没那么讲究,便设计了他毛衣里面不穿衬衫,直接就穿背心了。导演一听就非常赞同这个细节,拍摄时,我就把自己生活里穿的“老头衫”带去了,导演把镜头搁在我背后拍了特写。影片上映后,这个特写的反响很好,很多女观众都说:我们家那口子就是这样的。可以说,正是因为表演的生活化,这部作品才得到越来越多的观众认可。

生活是创作的源泉,也是演员灵感的来源。我刚说到的这些小细节都是根据我自己的生活经验得来的。又如,我中学就住校,经常自己缝被子,所以对针线活就很熟悉。再如影片中“泡菜”的设计,是因为我夫人是四川人,我们家里就经常做这道菜。所以说,演员在日常生活中积累的生活经验和人生体验,需要再用心思考如何把它们运用在戏里——什么时候用?用什么生活细节?怎么把它用好?这些都是需要细心推敲和琢磨的。当然,我们作为演员,不能随心所欲,还要时刻摆正自己在整部影片里的位置,要尊重导演创作的“总谱”,要在整部影片的“总谱”中去完成演员的创作。

“好的细节,是表演的画龙点睛之笔”

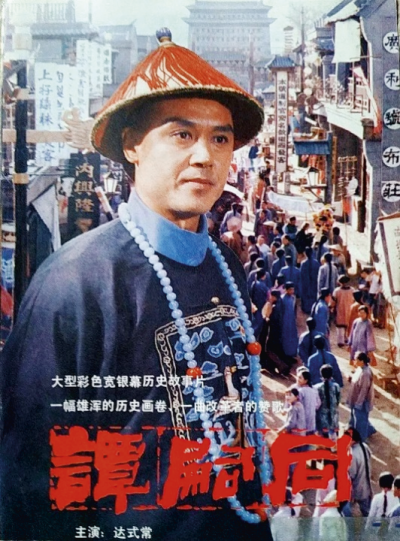

厉震林:优秀演员的每一次创作都要创作出“这一个”人物,让人物性格从某个微小的点上凸显出来,这样人物就会在观众心里站得住并留得下。在影片《谭嗣同》中,您饰演的谭嗣同形象特别震撼。其中有一组细节,那就是谭嗣同在临刑前,抬头看着爬行的小虫,然后轻轻吹去,这一细节设计让影片画面极具感染力。请您具体谈谈在电影《谭嗣同》中的创作吧。

达式常:如前所述,电影表演是十分重视细节设计的,要根据人物去构想个性化的细节,而好的细节正是表演的“画龙点睛”之笔。谭嗣同和傅家杰虽然都是知识分子,但性格完全不同。谭嗣同是一个刚烈的汉子,他是随时可以为革命献身的英雄,他的境界是:我不入地狱,谁入地狱。表现英雄形象的方法有很多种,比较传统的表演就是描写英雄视死如归,这在许多影片中都有。在这部影片中,谭嗣同被押上刑场的戏是十分悲壮的,他大笑着:死得其所,快哉快哉!而我接受饰演谭嗣同这一角色后就一直在思考:他在最后被砍头那一瞬间,设计什么特别具体的“点”能体现他从容就义的境界呢?如何才能表现出他在牺牲场景上与其他英雄的不同呢?我当时就想到了砍头的木桩子,联想到木桩子周围会有虫,这是生活中常见的,也是非常真实的细节。拍摄时我就提议,在拍摄谭嗣同就义前,让他看到地上爬着一只小虫,因为一般人临死前早就吓得什么都看不进了,那么设计这个“点”就能很好地表现出谭嗣同视死如归的境界,即使是在临死前一刻,他还能冷静地看到一只小虫,并淡定地将它轻轻吹走。我设计这个细节来体现他的境界,寓意着他的血是不能被小虫所沾染的,而是用来警醒黎民百姓的。

电影《谭嗣同》海报,达式常饰演谭嗣同

厉震林:演员创造力的获得就是依靠想象的激发,有了恰当的想象,就能获得对于特定情境的情绪感受,从而呈现精彩表演。您在谈话中经常谈到您的表演观,认为演员要根据导演的“总谱”去构想角色具体的音容笑貌、神情体态、个性化的典型动作和种种的生活细节。而您的表演风格相对来说比较内敛,这种表演风格又如何去把握不同性格的角色塑造呢?

达式常:拿我演的《书剑恩仇录》中的乾隆来说吧。这对于我来说是一个全新的角色类型,对于如何演好这个新角色,我觉得主要是要把握好人物的基调。比如皇上的威严——那种万人之上的底气在哪里,这是首先需要把握住并且表现出来的。因此,一个眼神、一句话都要带有分量,但同时又要有分寸的把握,既不能像小丑一样简单夸张,也不能永远端着一个架子演皇上。比如片中有一场戏是乾隆去扬州花会,在船上他看到有个很漂亮的女子,便有兴趣地站起来想去“追求”她。这里我就设计了一个细节动作:乾隆把手往头发上先捋了一下,然后再去“追求”。这个细节是能很好地体现乾隆的心思的,既不失皇帝威严,又表现出了他的兴奋,这就是人性丰富的一种表现。后来,我在香港参加《书剑恩仇录》的影片首映式时,观众们看到此处都会大笑,因为他们看懂了。所以说,人性是相通的,无论贵贱,总有基本人性的存在和共鸣。

厉震林:您扮演过各种类型的角色,但观众似乎更认可您在《人到中年》中扮演的傅家杰那种“知识味道”。您认为演员的独特气质与不同角色创作间的关系是什么呢?有没有其他演员对您表演风格的形成产生了影响呢?

达式常:优秀的电影表演总是独树一帜的。比如孙道临的表演,尽管他塑造的李连长形象有突破,但观众会更认同他在《早春二月》中扮演的肖涧秋,认同他在《家》中塑造的觉新形象,他们会觉得这些形象更具有孙道临的独特魅力。这是因为演员在创造角色时总会透露出演员自身的气质特点,从而化为角色的气质特点,这是表演技巧的重要组成部分。优秀的演员既要认识到自身的气质特点,也要学习不同演员的表演技巧。

我从开始学习表演时就遇到了许多优秀的老师,他们的性格和气质往往不同,让我有了转益多师的幸运。但表演是需要自己用心去体会、去想,才会有所收获的。即使看最优秀的前辈演戏,如果你根本不用心去看他演的好在哪里,就等于是白看了。在重拍电影《年青的一代》时,我有幸与张瑞芳老师一起排戏,我就在旁观察她演戏。她说:演戏,其实就是演人与人之间的关系。如此简练,但确是经验之谈。还有在一次电影表演学会的讨论会上,我们在探讨到底什么叫演戏,金山先生说了一句话:演戏,就是演人,这一个“演”字,就是一门学问。这是值得我们终身去领悟的真谛。

还记得我们在上海电影专科学校学表演的时候,当时赵丹、白杨、孙道临等前辈都会来给我们上课,所教授的内容主要是表演实践。我记得当时的毕业公演剧目是莎士比亚的戏剧《第十二夜》,我被安排演“小丑”这个角色,感到压力很大,因为我没有演过莎士比亚的作品,而“小丑”又和我平时的性格相去甚远。但你们可能很难想象,这个角色在上海电影演员剧团的版本里是由孙道临老师来演的。要知道孙道临的本色和性格与“小丑”一角同样格格不入,那他又为什么能够去演并最终怎样演好了“小丑”这个角色呢?后来我向孙道临老师请教了表演上的一些问题,通过交流也慢慢明白了他在表演上的用心。他认为,要演好“小丑”是得靠真功夫的,得会蹦、会跳、会唱、会演,有时还要发疯、出丑、卖乖,如果没有真功夫,肯定是演不好的。所以孙道临老师是在用反差最大的角色磨练自己,从而拓宽自己表演的风格和路子。往常我们知道孙道临老师的表演气质是儒雅的、温和的,他的语调特别有亮色和磁性,气质脱俗,很有魅力,在当时深受观众的喜爱。但孙道临老师始终在突破自我,以争取演出更多性格迥异的角色,来带给观众更多的艺术形象和艺术体验,这不仅需要严格刻苦的训练,还需要丰富的艺术实践。这应该也是所有演员的追求。从前辈的表演中我深刻体会到,演员自身的魅力和角色的魅力并不相互矛盾,甚至可以说角色的魅力是演员魅力的根本。我们都喜欢前辈如赵丹、石挥的表演,因为他们具备“演什么像什么”的能力,这是让我们羡慕、尊敬并且心向往之的。

“要爱创作中的角色,不要爱心中的自我”

厉震林:您曾在一篇文章中说:今生没演够,来世再享受。这是您对热爱的电影表演最深沉的表达,也是最感人至深的心声,这很让我们感动。我们很想知道在您整个表演生涯中,始终推动您前进的动力是什么?成功带给您最深刻的感受是什么?

达式常:我觉得自己很幸运,因为我是随着共和国成长起来的一代,在这个时代中,虽然中国电影发展风云变幻,但我却能够一部戏接着一部戏地去表演,去尝试不同类型的影片和角色,这整整跨越了六十多年。虽然我塑造的角色有强有弱,但却能够给观众留下一些他们所认可的艺术形象,这是我非常欣慰的事。所以,我总是很感恩时代,很感恩我们的党。正是因为在中国共产党的坚强领导下,我们这一代演员才始终有一种为人民而创作的动力。2024年11月,上海电影制片厂举办了一系列活动来庆祝其成立75周年,而这一辉煌不仅仅来自于上海电影制片厂创作推出了许多优秀的电影作品,更重要的是它拥有一大批优秀的电影艺术家和电影艺术工作者,他们以为时代创作、为人民创作为荣耀,如其中的谢晋等大师前辈就是我们电影艺术工作者杰出的代表。

达式常参加上影演员剧团“声•影”系列名家诵读活动

要说作为一名演员,我的艺术信条就是:要爱创作中的角色,而不要爱心中的自我。演员的职业是很有趣的,他可以去塑造许多不同经历、不同身份的人物形象,让自己的人生也由此丰富多彩起来,所以说,演员的价值就在于塑造好形象。那如何做到呢?一是要理解角色,二是要体现角色,从而做到自我与角色的和谐统一。我认为,演员的风光不在红毯上,也不在粉丝的前呼后拥中,而在于塑造并拥有众多观众喜闻乐见的艺术形象。其实,演员过着两重生活:一方面活在自己的生活中,有着属于自己的悲欢离合;另一方面活在角色的生活中,体会着剧中人物的喜怒哀乐。优秀的艺术家首先应该塑造好自己的人生形象,然后才能塑造好银幕形象,只有做到两者统一、德艺双馨,才能算得上是真正优秀的艺术家,才有资格获得观众们的由衷喜爱。

厉震林:当前,从电影大国向电影强国奋进,是全体中国电影人的奋斗目标和最大心愿,在这之中,演员始终是电影艺术的核心资源,像您这一代的电影艺术工作者为此奠定了很好的基础,那您对现在的青年演员又有什么样的期望呢?

达式常:我始终认为,我们需要对“演员”这两个字充分尊重。演员是光荣的职业,这份光荣既来自于自己的努力奋斗,也来自于观众对你表演的认可。而我们所讲的“演员”,是指那些掌握了科学的表演方法、真正具备独立创造角色能力的人,并不是指那些只在银幕上露脸演出的人。创造角色是演员的本质和本职,无论是年长的、还是年轻的,演员都要以创造角色为光荣。希望青年演员们都能立志做光荣的电影演员,为新时代奉献更多精彩的银幕形象。

访后跋语

达式常作为一名著名电影表演艺术家,为人儒雅,个性温润。他的名字虽然随着岁月流逝渐渐淡出了当下观众的视野,但他塑造的艺术形象却始终矗立在大众的记忆之中,记载在共和国电影的册页里。他的创作成长于新中国初期,成就于改革开放时期,塑造了许多属于时代的优秀银幕形象。他从舞台训练起步,进而融入日常生活质感;他从本色表演出发,逐步进入角色性格表演;他善于表现人物内心,注重表达角色个性,表现细微,戏路宽阔,深受观众喜爱。他曾荣获大众电影百花奖、中国电视金鹰奖、中国电影金鸡奖等多项荣誉。2024年,上海戏剧学院电影学院在上海举办了“上海电影学派30部代表影片、30位代表影人”的评选活动,他同样榜上有名。他是属于共和国一代的影人代表,功不可没。

我们在访谈中倾听他的心声,与他的对话也很轻松,因为他有着好听的声音。说到电影表演时他侃侃而谈,内容广泛,如关于时代与演员成长的关系,关于电影表演的信念,关于上海电影演员与表演,等等,但更多的是他塑造角色的经验与心得,这些都是值得珍视的经历和经验。他喜欢轻松且宁静的氛围,即使谈到当年拍摄《东港谍影》时发生的车祸,我们听得惊心动魄,他却依然不紧不慢,有种“曾经沧海难为水”的平静。在访谈中,他也不时提醒我们:“写我就写得简单些,除了电影表演,我懂得不多、做得也不多,我只是一个简单的人。”

在第36届中国电影金鸡奖颁奖典礼上,达式常获得了中国文联终身成就奖(电影),这是作为艺术家的至高荣誉。人们在现场听到他发自肺腑的感言,听到他朗诵的匈牙利诗人裴多菲在《我愿意是急流》中所作的诗句,那是《人到中年》里傅家杰引用的台词。大会的颁奖词也由此引申开来:“是的,只要他愿意,他就能让整个银幕发光……这就是达式常,一位从影已过一个甲子,但仍老骥伏枥、志在千里的表演艺术家。”这段颁奖词充满诗意,但却是实实在在的评价,恰如其分。

访谈结束后,我们走过他居住的小区,绿树成荫,间杂花香鸟鸣,不远处是黄浦江畔,偶有汽笛声声。达式常说他喜欢这里,因为有种悠悠然的感觉。的确如此,人生到了暮年,虽然曾经有过“日出江花红胜火”的灿烂岁月,如今却更加珍惜“淡看云卷待夕阳”的从容心境。这正如生命有春夏秋冬,各有各的美丽。

*为方便电子阅读,已略去原文注释,如需完整版本,请查阅纸刊。

采访人:厉震林 单位:上海戏剧学院电影学院

*上海戏剧学院电影学院博士研究生任晓韵对本文亦有贡献,特此致谢!

《中国文艺评论》2025年第4期(总第115期)

责任编辑:陶璐

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号