一

上海是近现代中国连环画的发祥地。随着西方石印技术的传入,图书出版和印刷业的发展,源自明末清初章回小说中的“绣像”和“回回图”以新的形式得以复兴,加上以《点石斋画报》为代表的大批新画报、画刊的出现,上海乃至中国近代的连环画获得了再度出发的契机。1927年至1929年,上海世界书局推出改编自四大名著及《封神榜》《岳传》的长篇连环画,使得这一发展契机成为现实,连环画创作从此日趋繁荣和成熟。它此后的历史,知者甚多。简而言之,是与几个大师的名字联系在一起的。20世纪40年代是“四大名旦”沈曼云、赵宏本、钱笑呆、陈光镒,“四小名旦”赵三岛、笔如花、颜梅华、徐宏达。20世纪50年代则是顾炳鑫和刘继卣,人称“南顾北刘”。

新中国成立后在全国范围开展了一场旧连环画的改造运动。有鉴于过去时代连环画创作中普遍存在的历史局限,提出必须重新认识历史题材改编的问题,尤其对如何认识生活之于创作的重要性多有讨论。艺术上则要求克服形象刻画的公式化倾向,力求以更准确的细节描绘传达人物精神,并就如何继承传统、杜绝模仿、更好体现民族特色作了明确的强调。此后,“连环画原作展览会”在北京举办,所展出的作品题材形式广泛,思想性和艺术水平都有提高,从而推动了20世纪60年代以后连环画创作再次趋于活跃,并迎来了以第一次全国连环画评奖为标志的新的创作高潮。贺友直及其《山乡巨变》正是际此大时代的风会走到了前台,并与赵宏本、钱笑呆的《三打白骨精》,刘继卣的《穷棒子扭转乾坤》《闹天宫》,华三川的《白毛女》和丁斌曾、韩和平的《铁道游击队》等一起,成为时代新的艺术标杆。

连环画《山乡巨变》

二

关于贺友直创作的种种及其所取得的成就、所享有的社会声誉等,许多研究都有论及,他本人也有回顾。这里要说的是,包括闻名界内的“纸上做戏”说和“四小”(小道具、小动物、小动作、小孩子)说在内,他毕生的创作经验与精华,从根本上说固然脱不开时代的影响,但能正确生动地反映生活,进而创造出足以代表一个时代的鲜活艺术,不能不说更与他不可复制的生活经历、气质才性和独到的艺术追求有关。说到底,是那种既尊重传统又无违个性的通达的主体认知,既知所取去又精进不已的圆通的人生智慧,以及崇尚自由的市民精神与守正敬业的匠人意识,才造就了他的连环画,赋予他方寸间的艺术以独特的个性和品质。

连环画的历史最早可以上溯到西周的青铜器纹饰,汉画像石无疑是它的萌芽,它所奠定的“以线造型”的艺术原则,以及由此造成的表现方式,赋予了此后中国画独到的面貌和秉性,线描可以说是其中重要且具标志性的一项。说起来,印度壁画、波斯细密画乃至日本的浮世绘都是以线条为主要造型手段的,但在东方绘画体系中,最重线尊线的不能不说还是中国画。由于中国画所表现的对象本身并不以线条为根本性的存在标志,这决定了它不以再现而只能以表现为职志,并将必然从写实走向写意。线条从形制上讲有长短、粗细、曲直、方圆之别,施用时又有浓淡、干湿、轻重、缓急、疏密、刚柔等区分。因其充满程式感的形式背后隐藏着画家的体物智慧与深邃情感,故构成了英国艺术评论家克莱夫·贝尔所说的“有意味的形式”。

三

贺友直对这样的传统素存敬畏之心,对中国美术史上擅长白描的大家更是由衷地敬佩。尤其魏晋南北朝以后,线描的体势变化经卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇之手日渐走向风格化,并形成疏密二体。他们的画或巧密于情思,紧劲连绵如春蚕吐丝;或心敏手捷,须臾立成如流水行地,有的还能吸收草书笔法,笔画连绵不断,令人懔懔然若对神明。由此直贯而下,由李公麟到陈洪绶,尤其陈洪绶,画人物能上承李公麟而又夸张、变形之,特别注重对人物内心的揭示,结构把握上又非常注重眉须神色的变化,笔墨简练概括,内蕴丰厚深刻,更深深地吸引了他。基于中国画讲究笔墨,推崇“书画同源”,他不止一次地说过“白描是我们中国绘画最基本的,技法最简单,也是最难的”这样的话。又基于如宋代的人物画创作,题材非常广泛,除了仕女、圣贤、僧道之外,田家、渔户、牧民、婴戏及历史故事都在其列,他描画的对象也丰富多元。

与此同时,贺友直更深谙真要继承传统并将之发扬光大,还得与自己的个性、趣味与长处相契合的道理。许多人但知道贺友直是名动一时的连环画家,上海人民美术出版社的创作员、编审和中央美术学院年画连环画系教授,而在他自己,贫苦出身,颠沛流离,小学文化程度,当过小工学徒、乡村教师和美术社画工的经历,让他从不故作高深,从不愿被人视作大家名家,更乐意以“凭手艺功夫吃饭”的“匠人”自居。如此安处在广大的人群中,过不脱离市井烟火的自在的生活,使得他坐得久板凳,忍得住寂寞,守得住自小热爱的艺术的初心,并时时浚发出从心所欲的浪漫天性,年愈高愈能以幽默甚至促狭的心态,饱看世事,咀嚼人性。从早期以文学改编为主,到后期的原创性风俗画创作,从为他带来巨大声誉、被推称为中国连环画史上里程碑式的杰作《山乡巨变》及《十五贯》《朝阳沟》,到还原老上海各行各业生活百态的《贺友直画三百六十行》《申江风情录》《弄堂里的老上海人》,他的创作因此不仅为共和国的发展变化存世,还留下了足资史学、社会学研究的一座城市的“风俗志”。

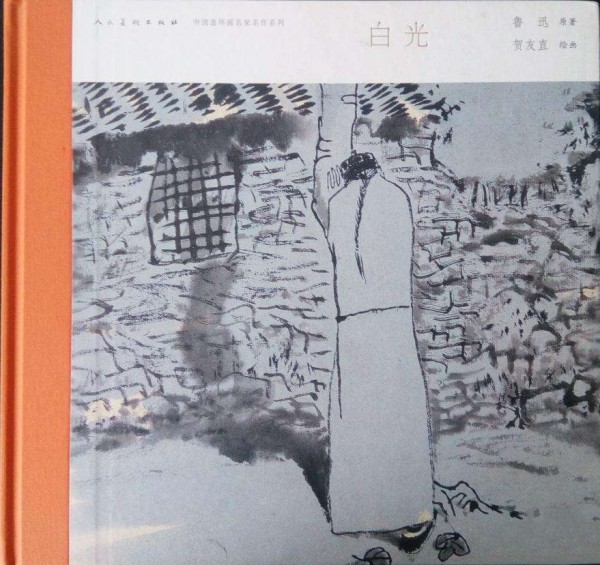

而在艺术上,贺友直努力追求卓越,既定力非凡,又知所变法,有许多可贵的创新。过程中,他能做到除了艺术之外心无旁骛,并力避炫技,集全部心力于人物的刻画与创造。为此,他既注意场景的调度,又倾力于“纸上做戏”,尤擅长用画面来创造情节,借小孩子、小动物、小道具、小动作来渲染细节,使每幅画充满了动感和变化。所以人们经常可以看到,他那些线条虽百分百的传统,笔笔见本源,但处理方法却吸收了西画的理念,根据人体解剖,有时还依循明暗调子来组织,造型上明显增强了质感和体积感,即空间感和动态感方面,也再不像陈老莲那样一味地任从主观,追求平面的装饰效果。他认为自己画的既然是当下的事与人,就必须面对当下的一切,装饰性线条未必能与之构成对应,所谓“弄不上去”,自然就不应该执而不化。故在尝试用陈老莲画《山乡巨变》感觉勉强后,能果断放弃。20世纪90年代,连环画走入低谷,为了获得更优厚的回报,许多人改行画国画,他虽充分理解,却能不为所动。多家画廊上门约请他画人物扇面,也被他婉言谢绝,以为“画国画要懂诗、书、画、印,要有较高的文化修养,这些我不懂,怎么画?我的文化是这样,我的生活积累是这些,所以造就了我是一个连环画家”。尽管这一说法实在言之过谦,因为从用笔、用墨到构图各方面看,他对传统中国画的精髓可称了然于胸。他画鲁迅的《白光》,更将这些技巧发挥得淋漓尽致。但以这样的“黄鱼脑袋不转弯”的执拗劲,专注于白描人物的创作,他的目的确实只在“把人物画传神”。对此,他总结出三句话——“从传统中寻找语言”“从生活中捕捉感觉”和“从创作实践中发现自己”。他毕生践行这三句话,所以才能为白描人物画成为具有高度审美价值的独立画种作出无可替代的贡献。

连环画《白光》

四

今天看来,贺友直的众多作品,还可供后人从图像叙事的角度作更进一步的研究。连环画是文学与绘画的结合,就前者而言,它需要对文字和文学有深切的了解;就后者而言,它囊括了几乎所有画种的技法。如何处理好语-图关系,在传统线描的基调上适当增加素描、水墨、水彩、木刻、剪纸等多种形式,又注意融入西方绘画的透视与人体结构语言,以有节制的适度的明暗对比来构成体积美,以多角度、中远景的交替使用来对冲平面构成为主的传统构造和由此带出的装饰美,是很值得人们结合美术史学、文化史学及形式分析等方法,从叙事学角度作更深入的研究的。个人的感觉,贺友直在处理文学叙事、描写故事场景方面所体现出的对时间和空间出色的把握能力,尤其其构图均衡与奇崛的统一,格调稳定安详与紧张急促的统一,综合多元叙事手法营造极富人情趣味的意境方面,都达到了一个崭新的高度。它们自然、平和、悠缓、温暖,洋溢着传统的美好,更有着独特的东方审美的韵味。

回顾连环画走过的辉煌与黯淡交错的百年发展历程,2007年,中国美术家协会连环画艺委会首次提出了“大连环画”的概念。所谓“大连环画”就是要求连环画能面向当今世界,收纳现世人生,同时背后有更广大深厚的传统为依托,见得出一个民族悠久的历史传承与文化积累。通过它,不仅是我们,后来的人们,包括不同的国家不同的民族的人们,都能借此以小见大,执简驭繁,从中得到熏陶,受到感动。记得鲁迅说过,不要视连环画为不足以登“大雅之堂”的下等物事,也曾预言连环画可以产生像达·芬奇、米开朗琪罗那样的伟大画家。贺友直60多年的艺术生涯,已然证明了他是这样的“伟大画家”。在那个时代,他在连环画上苦心孤诣的创造,与齐白石的变法丹青、林风眠的参合中西以及潘天寿的文人画变体等,共同构成了足以写进教科书的美术浪潮,他作品中的代表人物及其本人形象被制成地砖,铺设在法国国家连环画和图像中心的广场上,他成为唯一获得此项殊荣的中国画家。可以预期,他和他笔下的人物,必将为将要到来的“大连环画”创作指明前行的方向。

(作者:汪涌豪,中国文艺评论家协会副主席、复旦大学教授)

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号