2022年9月,笔者获批主持国家社科基金西部项目“新中国少数民族歌唱家口述史”。这项研究旨在整理收集新中国少数民族歌唱家群体口述史料文献。著名的鄂温克族歌唱家乌日娜是鄂温克叙事民歌国家级传承人,是新中国成立以来鄂温克族民族音乐的杰出代表,她理所当然成为本研究重要的受访艺术家。乌老师多年来潜心致力于本民族民歌的发掘与整理、传承与创新,在音乐创作、艺术表演和音乐教育领域均取得了瞩目的成就。她不遗余力地搜集整理鄂温克族古老歌谣,主编了《鄂温克歌曲全集》《鄂温克音乐文化》等书籍;她在民族音乐创新发展的道路上不断探索,将民族文化精髓融入现代音乐,创作了《东泉》《吉祥四季》《索伦白马》《敖鲁古雅》等诸多经典作品,为鄂温克族音乐文化的传承和发展作出了重要贡献。经过两年多的协调与筹备,2024年12月6日,笔者在中央民族大学音乐楼与乌日娜教授展开了深度对话。访谈中,乌日娜教授深情地讲述了她在鄂温克族音乐文化保护与传承方面的实践历程,分享了她长期在艺术探索中沉淀的深邃思考。乌老师的精彩讲述不仅为我们呈现了鄂温克族音乐的独特魅力与深厚底蕴,更为民族音乐文化的传承与创新提供了极具价值的参考。

乌日娜艺术照

古老民族的灵魂低语:鄂温克叙事民歌的音乐魅力与文化内涵

赵兴元:乌老师您好,您是著名的鄂温克族歌唱家,又是鄂温克叙事民歌国家级传承人,您一直专注于本民族民歌音乐文化的保护研究与传承,请分享一下鄂温克叙事民歌的特征和魅力。

乌日娜:“鄂温克”是我们族人的自称,意思是“住在大山林里的人们”。她是一个古老的森林民族,主要靠放牧、打猎、捕鱼为生。神奇的大自然滋养了我们的生命,也孕育了我们别具一格的精神文化图腾。我们民族有自己的语言,但没有文字,祖先创造出的许多优秀文化,像歌谣、神话故事、叙事诗等,都是口耳相传下来的。其中叙事民歌是鄂温克族非常重要的艺术形式,2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。鄂温克叙事民歌大多是触景生情,即兴填词,涉及生活的各个方面,最多的是狩猎、放牧的日常生活场景,还有对祖先的崇敬,以及男女间的爱情等,因此主题非常丰富,叙事性也很强,每一首叙事民歌就是一个生动的故事,讲述鄂温克族人民生产生活的各种事件,展现了特定时期的社会风貌和人们的思想情感。如著名的原生态长篇叙事民歌《母鹿之歌》描述的就是在遥远的狩猎时代,祖先与山林、草原和动物和谐相处的感人故事,闪耀着智慧的人性之光。《放马歌》描绘了鄂温克族牧民在草原上的传统生产生活方式,展现了他们对劳动的热爱和对马匹的深情。《恋歌》讲述了恋人间的深厚情感,以及他们在爱情道路上的坚持与勇气。《英雄的传说》则通过叙述一位英雄为保护家园而英勇战斗的故事,表达了对英雄的敬仰和对民族精神的赞美。《欢乐的敖包会》等展现民俗风情的歌曲,展现了鄂温克族在敖包会上的各类活动,如赛马、摔跤、射箭等,以及人们歌舞升平的快乐景象,鲜活地展示了节日庆典、祭祀仪式、传统服饰等丰富的民俗文化。

鄂温克族民歌采用古老的三音音列,多用五声音阶,具有宽广、抒情的特点,结构方整对称,多由上下句组成,或由单乐句的不断反复或变化重复构成。总体上来说曲调豪放,旋律开阔明澈,节奏上比较自由舒展,这也与族人世代居住在草原和山林的生活方式有着密切关系。例如,在劳动号子中,节奏会随着劳动节奏的变化而变化,具有浓厚的生活气息。此外,最显著的是歌曲中有许多模仿大自然的声音,如鸟鸣和鹿叫,展现出鄂温克人对森林中各种动物的细致观察和对自然的热爱。这种模仿不仅是对自然声音的简单复制,更承载着族人对自然的敬畏之情。同时,我们擅长使用颤音、滑音等装饰音,在演唱一些抒情长调时,还喜欢用带鼻音的唱法,这使得歌曲更加悠扬动听,具有独特的民族特征和艺术魅力。

关于歌词,主要是质朴的日常生活语言,有时还融入一些方言、土语和谚语,简洁明了、通俗易懂,充满生活气息、民族特色和地域风情。此外,韵律和谐也是其一大特点。歌词头韵最多,还有大量的衬词,通过运用押韵、重复等技巧,使歌词在朗读和演唱时都朗朗上口,富有节奏感和音乐性。鄂温克族民歌的演唱形式也丰富多样,有独唱、对唱和合唱等。在不同场合,人们会选用不同的演唱形式,在家庭聚会或劳动之余,人们多以独唱形式抒发个人情感;在节日庆典或社交活动中,为营造出欢乐、和谐的氛围,则更多会采用对唱和合唱形式。

毫不夸张地讲,鄂温克族民歌就是我们民族祖祖辈辈口传心授人生哲理的教科书,承载着我们的民族信仰和价值观念,是传递民族文化的重要途径。借助这种独特的民族传统音乐文化符号,我们得以将文化和历史传递给下一代,使他们能够理解过去的传统,感受民族精神力量。

触摸时代脉搏,映照人民心音:乌兰牧骑文艺精神的“人民性”传承

赵兴元:您艺校毕业后留在了呼伦贝尔民族歌舞团,并作为一名独唱演员参加了乌兰牧骑。这段难忘的经历,在您的创作生涯中刻下了怎样的印记?又为您的艺术创作带来了哪些独特的滋养与启示?

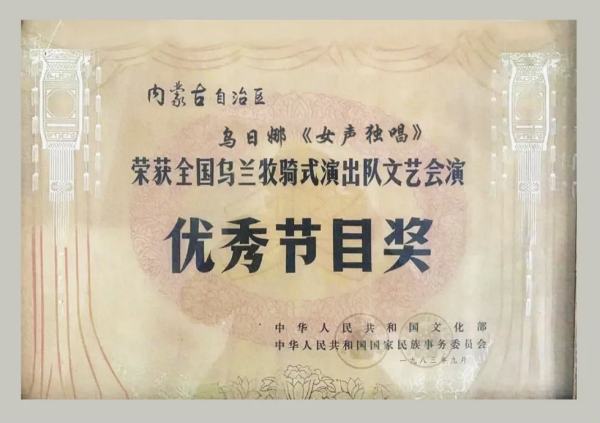

乌日娜:1983年夏天,也就是毕业的前一年,因我业务能力强、舞台表现出色,尤其是声音条件得天独厚,呼伦贝尔民族歌舞团借调我去为其演唱长调,就这样,1984年毕业之后,我被留在了歌舞团工作。同时在1983年,内蒙古文化厅为参加国家民委主办的全国乌兰牧骑汇演来呼伦贝尔选拔演员。我有幸被选中,参与了呼伦贝尔鄂温克、鄂伦春、达斡尔三个少数民族的演出,并前往北京参加全国乌兰牧骑会演。演出结束后,我便以会员身份随乌兰牧骑团队开启了巡演之旅。先是在内蒙古西部地区进行了全面巡演,接着在北京的一些地方也开展了演出活动,之后又奔赴四川的凉山、甘孜、阿坝等地,持续演出了一个多月。随后,国家民委又将我们派往西藏的日喀则、山南地区、林芝、拉萨等地。因此,我虽为呼伦贝尔歌舞团成员,但实际参与团里的演出仅有一两次,大部分时间都是呼伦贝尔文化局将我派往乌兰牧骑队,在各地巡演。1983年至1984年在乌兰牧骑团队演出的这段经历,对我极具锻炼价值,也让我真切地领悟到了乌兰牧骑这支“红色文艺轻骑兵”为人民服务的精神内核,对我的艺术生涯而言意义非凡。

每一场巡回演出,都堪称一场意志的考验。我们常常凌晨四点出发,饭也顾不上吃,连续十几个小时的山路颠簸,有的团员出现了高原反应,即便在这样艰难的情况下,我们依然保持着乐观的心态,没有一个人选择退缩,演出没有条件,就创造条件上。每当看到当地牧民们满怀期待的眼神时,我们都倍感温暖,心中只有一个念头:无论经历了多大困难,我们都必须拿出最好的状态,为他们呈现一场精彩的演出,要把欢乐与温暖传递给在场的每一位牧民。为了让演出更贴合当地文化,我们会临时对节目进行调整,加入蒙古族舞蹈元素,并邀请当地牧民共同参与表演。那时的我,既是舞蹈队的替补队员,也是舞台背后的“万能螺丝钉”。其实不光是我,每个队员都是“一专多能”。记得寒冬腊月的一场巡回演出中,主力舞者因重感冒倒下,我二话不说,套上单薄的演出服就顶替上场了。即便膝盖因连夜排练磕得青紫,我依然在聚光灯下跳出了最热烈的舞步。演出结束后,我顾不上换下汗湿的衣裳,又急忙穿梭在后台,帮老师们搬运沉重的音响设备,手指被冻得通红,还笑着调侃这是“为艺术献身”。正是这一年的巡演经历,教会了我什么是真正的艺术与奉献,也使我更加深刻地理解了乌兰牧骑“到人民中去”的意义。

乌日娜作为乌兰牧骑队员,在牧民家中表演

后来,为了更好地创作出反映牧民新生活的作品,我们深入牧区,与牧民同吃同住,过起了牧民生活。在甘孜牧区,我和队员们每天清晨背起竹篮,帮老乡捡拾牛粪、搬运草料。在劳动间隙,听藏族老阿妈哼唱古老的藏地民谣,藏族阿爸讲述草原上生态保护带来的新变化,看牧民小伙子在草原上即兴弹奏龙头琴。这些鲜活的生活场景,都成了创作的灵感源泉。当晚我们就围坐在篝火旁,把这些故事编成朗朗上口的快板节目。歌词改了又改,节奏调了又调,直到凌晨才敲定最终版本。在巴尔虎草原,我们跟随牧民学习挤奶、放牧,了解他们的生产生活方式。有一次,我们注意到一位老牧民在闲暇时会演奏马头琴,悠扬的琴声中饱含着对草原的热爱。团队成员受此启发,将这种质朴的情感融入歌曲创作中,共同创作出了广大牧民喜爱的作品。这些宝贵的经历,塑造了我“以人民为中心”的创作宗旨,使我找到了文艺创作的密码。我意识到,创作的根基要深扎在人民群众的日常生活土壤里,在基层实践中切切实实触摸到真实脉搏,作品才能与人民产生深刻联结,既能传递人民的心声,又能在岁月中沉淀出经久的生命力。

在和牧民朝夕相处的过程中,我们也慢慢体会到,要将党的政策编成群众听得懂、喜欢看的节目,才是最好的宣传。为了创作反映牧区医保政策的小品,我们连续一周住在牧民家中,观察他们的生活细节,收集真实的故事片段。有位牧民大姐说起生病不敢去医院的经历,让我们红了眼眶。于是,我们把这个故事融入剧本,用诙谐的语言、生动的表演,将医保政策讲得通俗易懂。演出时,台下的牧民笑得前仰后合,结束后却拉着我们的手红着眼眶说:“原来国家政策这么好!”那一刻,我明白了,真正接地气的作品,就诞生在与人民同甘共苦的日子里,诞生在沾满泥土、充满温度的生活现场中,真切体会到了“为人民服务”这五个字的分量。

乌兰牧骑的这段经历,极大地磨炼了我的意志,提升了我的艺术素养,让我成了舞台上下的“多面手”,更重要的是让我坚定了文艺创作和表演为人民服务的信念。我深刻体会到,只有真正扎根生活沃土,与人民群众同呼吸、共命运,才能创作出有温度、有深度的文艺作品。乌兰牧骑精神就是用脚步丈量民情,用艺术传递温暖,用真心书写最动人的时代篇章。

习近平总书记在乌兰牧骑建立60周年之际给队员们回信,高度评价“乌兰牧骑是全国文艺战线的一面旗帜”。这不仅是对乌兰牧骑过往成绩的充分肯定,更是对其未来发展的殷切期望。乌兰牧骑以实际行动践行着习近平文化思想,在新时代,我们更应大力弘扬优良传统,坚持以人民为中心的创作导向,深入生活、扎根人民,挖掘那些充满“露珠”和“泥土味”的故事,不断推动文艺创新,努力创作出更多接地气、传得开、留得下的优秀作品,持续为繁荣发展社会主义文艺事业贡献力量,让这面“红色文艺轻骑兵”的旗帜绽放出更加耀眼的光芒。

乌日娜《女声独唱》荣获全国乌兰牧骑式演出队文艺会演优秀节目奖证书

赵兴元:乌兰牧骑的独特经历,为您的创作生涯注入了源源不断的灵感。凭借这把“金钥匙”,您先后打造出《吉祥三宝》等经典之作。2024年2月,新作品《索伦白马》在呼伦贝尔市一经发布便收获赞誉。请您围绕这部作品,谈谈其中的创作哲学与艺术匠心。

乌日娜:现在看来,正是牧区驻演的那段日子,为我打开了创作灵感的闸门。我的创作也遵循着“文化积淀—灵感捕捉—文本建构—艺术表达”的脉络。

小时候,鄂温克叙事民歌就是我生活的背景音乐,那些悠扬的旋律和动人的故事,早已深深烙印在我的记忆里,成为我音乐创作最深厚的根基。17岁进入艺校后,我开始有意识地系统收集整理民间音乐。没有现成的曲谱,我就守在钢琴前,一个音符一个音符地扒。长调、鄂温克族民歌,还有蒙古国作品、汉族歌曲,一本本记录本攒起来,如今已有十几本,里面密密麻麻地记着几百首歌,这成了我音乐创作的“百宝箱”。

1997年,我考取了中央民族大学少数民族语言文学方向(民间艺术研究)的硕士研究生,三年的学习对我而言是一次质的飞跃,让我得以站在理论的高度重新审视鄂温克族的音乐文化。在课堂与田野调查中,我系统掌握了民歌的历史渊源、地理环境对音乐风格的塑造、深层文化背景的解析,以及不同仪式场合下的演唱规范。这些学术训练拓宽了我的认知维度,更让我意识到鄂温克族音乐文化传承的紧迫性——作为人口较少的民族,专业音乐研究者与通晓民族语言者稀缺,文化存续面临着代际断层的风险。这份认知化作强烈的使命感,让我坚定了用学术研究与艺术创作双重路径留存民族文化基因的决心。

当我在牧区亲眼看到老牧人抱着马头琴,为病马轻声祈福,那低沉的琴声仿佛在诉说着生命的故事;又或是目睹骑手与索伦马在草原上肆意驰骋,鬃毛飞扬间满是默契与力量。这些画面不断在我脑海里回放,就像被按下了循环播放键。慢慢地,那些沉睡在记忆深处的文化基因被唤醒,激发出了我的创作灵感,我知道,这就是我要写进《索伦白马》里的故事,是属于鄂温克族的独特声音。真正开始创作时,我一头扎进了文献堆里,《龙沙纪略》里对索伦马的记载,成了我歌词创作的灵感源泉。但光有文字还不够,我又一次回到牧区,听老人们讲索伦马的传奇故事,在马厩旁一待就是大半天,记录马的嘶鸣、蹄声。我反复琢磨鄂温克长调、“呼麦”的韵味,把这些元素和采集来的声音融入旋律创作里。历史文献里的文字、草原上的声音、民族音乐的特色,就这么一点点融合在了一起。

走进录音棚,是我把这些想法变成现实的最后一步。每一个颤音怎么处理,每一段气息怎么控制,每一个咬字怎么发力,都藏着我对鄂温克族文化的理解。我用灵动的颤音模拟马蹄的节奏,用悠长的气息唱出草原的辽阔,唱到“濒危”时加重语气,既是对现状的忧虑,更是对索伦马坚韧精神的敬意。当最后一个音符录完,我知道,《索伦白马》不仅仅是一首歌,它是一座桥,连接着鄂温克族的过去和未来。我希望通过它,让更多人听见鄂温克的故事,守护好我们珍贵的民族文化。

乌日娜在乌兰牧骑独唱

坚守文化根脉,拥抱时代潮流:民族文化在守正创新中走向世界

赵兴元:您笔下的鄂温克族歌曲以灵动音符勾勒民族神韵,而大型舞台剧《敖鲁古雅》则以宏大叙事谱写了一部文化长卷。据我所知,这部舞台剧在国内外累计演出八百多场。在智利圣地亚哥,它更是凭借独特的艺术魅力,一举赢得了五项世界民族文化突出贡献奖。在全球化进程中,传统与现代、本土与世界的碰撞日益激烈,在这样的背景下,您在创作中是如何寻找平衡点的?成功经验有哪些?能否请您回溯这部舞台剧从构思到落地的创作历程,分享其中承载的艺术理念与精神内核?

乌日娜:2008年我为《历史的声音》去敖鲁古雅采风,发现当地没有体现出养驯鹿的鄂温克族特色文化,就给当地领导提建议,后来为他们做了《敖鲁古雅》舞台剧。我用舞台剧形式展现了大兴安岭深处只有二百多人的鄂温克族原始部落的生活情景,这是一个突破。

这个舞台剧是我导演并主抓的,以玛丽亚•索老人的原型故事为主线,串联起她的一生,包括她的梦、爱情、生活等。2008年我去采风,遇到了玛丽亚•索老人,当时她已年近九十。她教了我很多歌,还分享了她的故事,这些故事深深吸引了我,我决定围绕她的经历创作舞台剧。音乐作为舞台剧的灵魂,我在其创作上花费了大量的心血。为了打造出最原汁原味的鄂温克族音乐风格,我大胆地将喉音、口弦琴等极具民族特色的元素融入其中。同时,为了让观众能有身临其境的感受,我亲自前往森林,用专业设备录制了踩雪地、松鸡鸣叫、仙鹤翱翔等自然声音。这些来自森林深处的声音,为舞台剧增添了一抹神秘而真实的色彩。舞蹈动作的设计也是一大难题。为了呈现出最正宗的鄂温克族舞蹈,我四处打听,最终邀请到了对鄂温克族文化了如指掌的俄罗斯舞蹈教师。他们凭借着丰富的经验和对鄂温克族文化的深刻理解,为我们精心编排了篝火舞和各种模仿动物的舞蹈。那些灵动的舞姿,仿佛让观众看到了鄂温克族人与大自然和谐共生的美好画面。

在创作过程中,中央宣传部原部长刘云山1983年所著的《敖鲁古雅风情》也为我们提供了大量珍贵的信息,从鄂温克族的历史变迁到风俗习惯,从传统服饰到宗教信仰,应有尽有。经过无数个日夜的努力与打磨,2010年8月26日至29日,《敖鲁古雅》在北京保利剧院迎来了全球首演,连演四场,场场爆满,观众们的掌声和泪水,就是对我们最大的肯定。此后,这部舞台剧如同一只展翅高飞的雄鹰,在国内外的舞台上翱翔,累计演出八百多场。在智利圣地亚哥,它更是凭借独特的艺术魅力,一举赢得了五项世界民族文化突出贡献奖。这不仅是对我个人创作的认可,更是对整个鄂温克族文化的致敬。

习近平总书记深刻指出:“人类创造的各种文明都是劳动和智慧的结晶。”《敖鲁古雅》的诞生,凝聚着无数人的心血与汗水,它不仅承载着鄂温克族厚重的历史与独特的文化,更寄托着我对民族文化传承的深切期许。习近平总书记在全球文明倡议中强调“共同倡导重视文明传承和创新”的理念,在《敖鲁古雅》的创作与实践中得到了生动诠释与彰显。这也启示我们,在传承鄂温克族文化的征程上,既要坚定守护文化根脉,又要结合时代发展进行创造性转化、创新性发展,让古老文化在新时代焕发生机。舞台剧《敖鲁古雅》在国际舞台上的成功演出,是践行习近平总书记文明交流互鉴理念,促进不同文明间平等对话、互学互鉴的生动成果。我希望通过这部舞台剧,能让更多的人了解鄂温克族,爱上这个神秘而美丽的民族,让他们的文化在岁月的长河中永远熠熠生辉。这不仅是对鄂温克族文化传承的深深期许,更是响应习近平总书记关于弘扬全人类共同价值的号召,为推动人类文明的繁荣发展贡献一份力量。

舞台剧《敖鲁古雅》海报(图片来源于网络)

赵兴元:《敖鲁古雅》的成功,让我们看到了传统民族文化在坚守中焕发出的新力量,它跨越了中西文化障碍,以鲜活的姿态成为连接世界的“通用语言”,让世界读懂了东方智慧、听见了中国声音。民族传统音乐是文化基因的生动载体,鄂温克叙事民歌等艺术形式是如何在守正创新中焕发新生的?

乌日娜:鄂温克叙事民歌的传承既有机遇、也有挑战。在当下,我们首先要做好收集、整理工作。从17岁起,我便踏上了收集整理鄂温克叙事民歌的漫长征程,如今,这部承载着几十年心血、收录六百多首民歌的鄂温克叙事民歌集即将出版。这一路,我见证了鄂温克族音乐的独特魅力,也深刻感受到在全球化浪潮的冲击下,其传承所面临的严峻挑战。习近平总书记指出:“文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。”鄂温克叙事民歌作为民族文化的瑰宝,是鄂温克族人民在长期生产生活实践中创造的精神财富,是中华文化宝库中的重要组成部分。我们希望这本民歌集能够成为一个载体,让更多人了解鄂温克族的历史文化,为民族文化传承贡献一份力量。

面对传承困境,年轻一代传承人肩负着重大使命。习近平总书记强调:“要坚定文化自信、把握时代脉搏、聆听时代声音。”作为鄂温克族人,我们应当坚定信念,深刻认识到自己所承载的民族文化使命;深入学习专业知识,既要掌握本民族音乐的演唱技巧、曲调特点、文化内涵等,也要了解音乐学、民俗学等相关专业知识,这样才能更好地理解和诠释民歌。在创作实践中,我从蒙古族长调、俄罗斯音乐中汲取灵感,将其巧妙融入鄂温克叙事民歌中,赋予传统音乐新的生命力。谈及创新,需澄清一个误区:有人认为创新必然要抛弃传统,实则不然。鄂温克族民歌的创新应建立在坚守其基本旋律、歌词内涵与演唱风格的基础上。我们要以跨文化与国际化视野,适度融入现代元素,结合当代社会发展趋势与年轻人审美需求,探索传统与现代的平衡点。通过不断尝试,创作出既能保留民族音乐精髓,又符合当代人口味的作品,让鄂温克族音乐在新时代焕发活力,走向世界舞台,进一步增强民族凝聚力与自豪感。

在全球化的今天,我们还要有广阔的视野和胸怀,主动承担起让鄂温克族音乐走向世界的责任。正如习近平总书记所说:“讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务。”鄂温克族音乐所蕴含的对自然的敬畏、对生命的热爱等理念,能够引起世界人民的共鸣。将鄂温克族音乐推向世界舞台,不仅能够增强鄂温克族人民的民族自豪感,也能够促进不同文化之间的交流与互鉴,为构建人类命运共同体贡献文化力量。希望鄂温克族音乐在新时代绽放出更加耀眼的光彩,成为中华民族文化传承与发展的生动范例。

*为方便电子阅读,已略去原文注释,如需完整版本,请查阅纸刊。

作者:赵兴元 单位:天水师范大学音乐舞蹈学院

《中国文艺评论》2025年第8期(总第119期)

责任编辑:薛迎辉

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号