刘斯奋、林岗二人谈:走出鸦片战争的阴影

——为什么说中国文化是“包子”、西方文化是“披萨”?

茅盾文学奖获得者、广东省文联原主席刘斯奋与中国文艺评论家协会理事、广东省文艺评论家协会主席、中山大学中文系教授林岗就“文化自信:走出鸦片战争的阴影”话题经过十个月的对谈、整理,日前已完成定稿,约10万字,从 5月29日开始由羊城晚报独家刊发,在羊城派上连载推送。两位先生博学精思,视野宏阔,鞭辟入里,观点精彩纷呈,启人深思。中国文艺评论网选编其中审美对谈七千余字,以飨读者。

一、导演李安三获奥斯卡奖离不开中式审美

刘斯奋:中庸之道作为中华民族文化传统的核心理念之一,在社会生活的方方面面发挥着深刻的影响,同样也影响着我们的文艺创作。最典型的就是“怨而不怒,哀而不伤,乐而不淫”的所谓“诗教”。据说“怨而不怒”是后人加上去的。

林岗:中庸被当作君子的德性,自然就意味着处事待人的姿态和立场。不管是不是后人加上去,怨而怒、哀而伤、乐而淫都是“过”。诗所以成教就在于它示范了中道有节、内敛含蓄的美。

刘斯奋:《论语》的原文只是:“子曰:《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。”不过总体意思是一样的。就是称许一种中庸的审美。主张文艺作品不是不能怨,不能哀,不能乐,但是要掌握一定的度,不要过分。这种审美追求后来进一步发扬光大,成为中华民族共同的审美理想。

与西方不同,它所推崇的美是含蓄的、内敛的、藏在里面的,不是张扬裸露、狂飙突进的。西方主张愤怒出诗人;我们认为“失之大怒,其辞躁”,主张“长歌当哭要在痛定之后”。这种观念与西方很不一样。

林岗:我听过你一个比喻,用包子和披萨比喻中西不同的审美理想和艺术表达,请发挥谈一谈。

刘斯奋:就是说,中国文化审美好比一个包子,是什么都包在里面。披萨据说是马可波罗回到欧洲后,将中国的食物包子向当地人介绍,但是他本人却不知道怎样做包子,结果把全部馅摊在外面,于是成了现在披萨的样子。我曾用它们来比喻中国文化和西方文化的区别。很多人觉得这个比喻很简括,也十分形象。

事实上,基于中庸之道的中国审美理想,讲求含蓄、内敛,就像包子一样,把内容、情感都包在里面;西方的审美恰恰相反,讲求袒露、热烈,就像披萨一样,什么都摆在外面。这是两种不同的审美理想,从艺术表现的角度看,可谓各擅胜场,各有千秋。

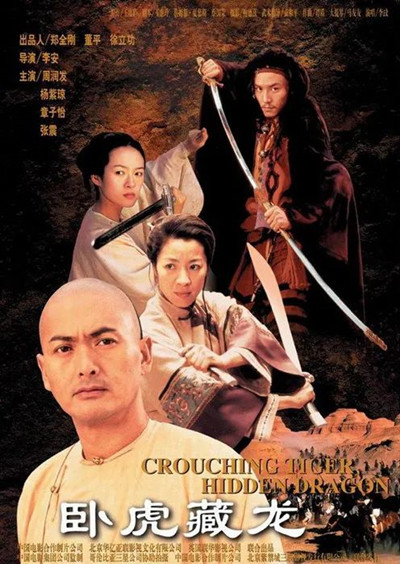

举个例子。李安拍电影,在奥斯卡评奖中连中三元。一部是《卧虎藏龙》,是中国的武侠片。周润发、章子怡和杨紫琼饰演三位主角。为什么这部影片能获奥斯卡奖?原因值得探讨。首先,女侠只有中国才有,西方没有,西方的妇女都是被保护的对象。

电影《卧虎藏龙》海报

林岗:那是骑士文化,欧洲版的英雄与美人。不过女侠在西方传说故事或小说里确实未曾见,而中国花木兰在西方也广为人知。

刘斯奋:是的。就连《堂·吉诃德》的主角,也要找一个村姑充当保护对象。但中国很早就有女侠,《吴越春秋》就记载越女与猿公斗剑的故事。

林岗:清代文康的侠义小说《儿女英雄传》的主角十三妹就是一位行侠仗义、拔刀相助的女侠,她用自己的绝世武功保护了文弱书生安公子。

刘斯奋:这是两种不同的审美观念。一名女性成为女侠,居然一身武功,还能飞檐走壁。这在西方人看来,就觉得不可思议。把刀光剑影同弱质美女合而为一、将极度阳刚用无比阴柔包裹起来,造成一种矛盾奇崛的艺术形象。这也令他们感到十分新鲜。

如果让西方导演来拍勇士复仇,往往就是《第一滴血》的史泰龙,一味的刚烈勇猛。至于后来也出现武侠式的女杀手,例如《杀死比尔》之类,那是在《卧虎藏龙》获奖之后才跟风仿效的,以前没有。但结果仍旧拍得一味好勇斗狠,毫无刚柔并济的韵味。

第二部获奖的《断背山》,是讲男同性恋的故事。如果按照“披萨”的方式来拍,必定让人不忍卒读。但《断背山》却把它处理得很温馨、含蓄,回避正面表现,一切都通过暗示。这也是“包子”手法。对于西方的观众来说,这又显得别开生面。于是奥斯卡奖再度颁给了他。

第三部就是《少年派的奇幻漂流》,本来是一场发生在海上的杀戮。李安同样不正面表现,只借用几只动物作象征——老虎啦、猩猩啦,活生生地搬上银幕,用来隐喻这场杀戮的参与者,从而将血淋淋的场面化去,而把强烈的悬念保持到最后。

我觉得这同样是是中国式的“包子”手法。虽然尚未见别人这么评论,但我觉得他连中三元的原因,都与运用了中国传统的审美表达有很大关系。正是因为对方自觉做不到,才将奖颁给你。

前些年国内也有一些导演学西方的大片,运用高科技来搞特效。但在这方面人家是老师,而且经验丰富,再怎么摹仿也难以让他们折服。我觉得应当从李安的成功得到启示,重新确立对中国传统审美理想的自信。这样才能使中国的作品真正自立于世界艺术之林。

电影《少年派的奇幻漂流》海报

二、为何华夏艺术在西方难觅知音?

林岗:“包”起来的长处在于让观众读者有想象的空间,就好像名句——“过于先进,不便展示”那样。告诉你已经很先进了,但如何先进,你自己驰骋想象吧。披萨一目了然,长处是感官刺激强烈,观众读者或大呼过瘾。但讲到艺术的余音绕梁,披萨式的表现终逊一筹。

刘斯奋:《三国演义》写“温酒斩华雄”也是一个好例子。

林岗:嗯,温酒斩华雄也没有直写血淋淋的搏斗,写了酒温和一通震天的战鼓声来暗示杀伐的激烈与迅捷,含蓄表现最激烈的搏斗场面。中庸审美理念孕育出中国文学艺术广泛存在的“包子”——含蓄、简洁、间接、表意等诸多美感表现手法。

我们觉得好的,艺术上站得住脚的,几乎都与含蓄表达有关。从来不觉得血淋淋的作品就算好作品,西方或许如此,但中国艺术不是。上乘的呈现即使遇到激烈的场景,一定能转个弯,将刺激性元素包起来。要是转不了这个弯,那美学上就被认为失败,至少不完美。

《水浒传》是传世作品里涉及杀人放火等极端场面较多的,但经典场景都极力避免了血腥、刺激。如杨志卖刀一回,最终虽是杀了牛二,但重点却在杨志的忍。

末路上的英雄实在不想惹是生非,却偏偏遇见无赖牛二。一个逼,一个忍;一逼再逼,一忍再忍。走投无路之际,只有两句话说杀人——“把牛二胸脯上又连搠了两刀,血流满地,死在地上。”

比起希腊史诗《伊利亚特》写阿喀琉斯的勇武和复仇,他杀死对手赫克托耳之后,当着特洛伊老国王的面,用绳索捆绑尸体于马后拖行,还威胁将尸身喂狗。杨志和阿喀琉斯都是英雄。一个以忍写英雄,一个以狠写英雄,手法截然两样。

刘斯奋:含蓄的手法是尊重读者,给读者留有大量的想象空间,调动读者的主观能动性去加以补充、充实和丰富。比如中国绘画,处理手法与西洋油画大相径庭。天不画出来,水也不画出来,就让它空白一片。这样行吗?完全可以。

因为读者都有现实生活的经历,知道天是什么样的,水是什么样的。画家只要画出水岸,画出地平线上的山峦和树木,读者自会去依照各人平日所见去想象补充,而且形象会更加鲜活灵动,因人而异。实际上这是一种更高级的艺术欣赏方式。但是外国人却感到无法理解,说你们的天不画、水不画,就想卖钱?

林岗:那些质疑天不画、水不画,就想卖钱的外国人,是东方艺术修养不高的外国人。当年进入中国包括到敦煌半骗半夺弄走很多藏经洞宝卷的汉学家、旅行家、传教士,不少还是识货的。今天收藏于西方各大博物馆的中国藏品皆是精美绝伦,几乎全部是这些人趁中国积贫积弱之际搜罗的。

当然不同文化之间产生隔膜是常见的情形,能理解华夏艺术精妙的西方人肯定是少数。华夏艺术成长的土壤和演变路径与欧洲差异甚大,艺术之心或同,但艺术的呈现和表达方式截然两样,出现隔膜,以为华夏艺术劣于欧洲艺术的,在西方大有人在。

刘斯奋:实际上中国的艺术已经升华到很高的境界了。因为从艺术行为的本质来看,就是作者与受众之间的一场精神之恋。而相恋的最高境界,就是尽在不言中。一方只需一举手、一投足,一颦、一笑,另一方就能感知到他的想法和情绪。两者的道理其实是一样的。

林岗:讲到欣赏,作者定要抱个尊重受众之心,受众亦当委曲入微,体察作者。如有名的故事——伯牙与钟子期,一个善弹,一个善赏。钟子期不在了,琴声也无人能赏,伯牙就把琴劈了。再好的东西无人欣赏,没有了知音,它也失去了存在的意义。

“音”本身不是抽象的存在,一定要在读者、听众中存在才是真正的存在。华夏艺术在西方知音难觅,很难遇见西方的钟子期啊!

刘斯奋:是这样的。

三、“五四”一代人如鲁迅也知道过正才能矫枉

林岗:中庸含蓄的审美理想自新文化思潮兴起就受到了强烈的指责。《新青年》同仁各自立场有差异,保守也好,急进也好,但对传统旧戏都一致采取贬斥的态度。不但批判其中的旧伦理、旧道德,还批判旧戏的审美,指责大团圆,认为大团圆不够现实主义。这显然是受到了西方悲剧审美的影响。

悲剧崇尚冲突,与命运的冲突,性格之间的冲突,不可调和,导致悲剧性结局,最后同归于尽。但中国其实甚少推至极端的审美,就算《窦娥冤》,最后还是沉冤得雪。它在当代被认为是中国最伟大的悲剧。这种认识当然是受了西方悲剧审美观的影响而产生的,就像五四时代认为大团圆是反现实主义一样。

我们的老师,王季思老先生,编选过古代十大悲剧。但认真查考下去,并不算悲剧,至少不是西方悲剧意义上的悲剧。

旧戏所表现的不是悲,而是冤。悲被命运和不可调和的冲突所决定,是注定的;而冤不是命定或注定发生,即使有冤情也可以纠正。总之无论批判大团圆,还是引入西方悲剧观念评说旧戏,表明了传统的审美理想在中西交融的时代面临了挑战。

王季思《中国十大古典悲剧集(上下册)》

刘斯奋:这与中国人重视现世生存这种传统相关。即使是道教,作为本土的宗教,也是好生恶死。后来佛教传入之后,尽管不少人也向往所谓“西方极乐世界”,但骨子里仍旧着眼于现世生存。

不像西方民众,真心相信有另一个世界,有上帝、天堂。中国人没有这个彼岸世界,认为一旦死了,就什么都没有了,因此极其重视今生今世,甚至认为“好死不如赖活着”。

因此中国戏剧也好,通俗小说也好,民间说书也好,凡是以广大民众为对象的作品,都不会宣扬死亡。即使历尽曲折艰辛,最后都会迎来大团圆结局,都要告诉人们现世是有希望的,正义就算迟到,也总会得到伸张的。

林岗:过去叫做睇大戏唱大戏,大户人家或集镇庙会搬演,场合热闹,气氛喜庆。若是一悲到底,肯定就气氛违和,与热闹的宗旨背道而驰。所以旧戏多以大团圆作结局,与剧场的场景关系密切。换言之,应用场景影响了内容表达。而现代社会变迁改变了戏曲搬演的社会场景,由此引起对戏曲内容隔靴搔痒式的批判。

刘斯奋:其实,从整体来考察,中国文艺历来是有分工的。其中供士大夫阶层驰骋才情的,像诗歌这一大块,大团圆的色彩就十分淡薄。创作的主流是对国家兴亡、民间疾苦以及世事沧桑、人生无常一类悲剧发出深沉的嗟叹,至于大团圆的喜剧结局则让位给通俗文化。

应该说,这是儒家以天下为己任,以及仁者爱人情怀的体现,也是中华文化的一个优良传统,是西方文化所没有的。“五四”的精英们大概思不及此,看到与西方的榜样有异,便本能地加以否定。

林岗:近现代是改天换地的时代。

刘斯奋:矫枉过正了。

林岗:是的。“五四”一代人如鲁迅也知道过正才能矫枉,或许是改天换地必付的代价吧。

刘斯奋:重视现世生存是人类的本能,理所当然要加以维护。无疑,我们同样也表彰为国为民的献身精神。但这里有一个小我与大我的关系,是牺牲个人利益、乃至生命来维护集体、民族、国家的利益和生存。这与无差别的宣扬死亡、歌颂死亡是不容混淆的两个概念。

四、近些年美国电影的结局变得越来越中国式?

林岗:中西戏剧理念有很大差异。悲剧在古希腊被定义为公共生活,是城邦公共生活一个必要的环节。但中国是家族生活形态,血缘、姻缘、地缘组成的伦理和熟人生活是人生的重头戏,占据主要地位。旧戏排斥过度悲伤的内容,即使人生受苦受难,终有雨过天晴的一日,这对维持正常的伦理秩序十分重要。

刘斯奋:这方面我没有研究,我想请教一下你。为什么悲剧在西方那么流行,像莎士比亚的戏剧?为什么他们盛行悲剧?

林岗:悲剧在古希腊是公民教育的精神生活方式,是城邦公民生活的重要环节。推测起来,大概和日后基督教流行,教众需定时定点上教堂听主教牧师布道忏悔己罪的严肃性差不多。凡有公民身份的,必参与演出或欣赏悲剧。城邦公民通过参与悲剧,灵魂得到净化。

通过悲剧净化灵魂的作用,亚里士多德在他的《诗学》里讲得很清楚了。悲剧诗人认为有超越人意志的神意,这个神意就是命运。超越人意志的命运观应该是城邦公民共同的精神认同。悲剧的精神教育作用就是通过剧作唤起这种共同的精神认同,从而实现精神教化的目的。

因为古希腊人认为,虽然人无法抗衡命运,但正是在反抗命运中显示人的强大。通往最终结局的命运是无可更改的,但你在途中做怎样的选择,怎样的行为,是有选择的。越是反抗,便越显人的强大,越显示出英雄豪气。

刘斯奋:勇于与命运抗争的观念在中国古代传说中也有体现,例如夸父追日、刑天舞干戚、精卫填海、后羿射日等等都是。

林岗:希腊人信的是自然神。人的意志无法胜过神意,扭转命运。而英雄是勇于与命运搏斗的人,斗争越激烈,就越显英雄本色。到莎士比亚的时代,古希腊的命运观瓦解了,导致悲剧的因素从命运变成了性格。人在命运面前的选择变成人在性格冲突面前的选择。

像莎剧《麦克白》就是典型的性格悲剧。国王的将军麦克白去平叛,胜利归来的路上遇到三个女巫,三个女巫分别讲了三个预言,最关键的预言说他将成为国王。班师回朝后麦克白谋杀了老国王,犯下弑君之罪。三个女巫的预言其实是麦克白的心魔。麦克白的野心驱使他陷入毁灭的深渊。

刘斯奋:把野心的产生归咎为现实处境的变化,似乎已经摆脱了命运和原罪的窠臼。

林岗:莎士比亚接受文艺复兴的人文主义,他对人的观察更多地从人自身出发,看到性格造成的悲剧。

刘斯奋:这是观念的一种进步。

林岗:对于无法摆脱的心魔,宗教的说法是邪灵诱惑,如伊甸园的蛇。其实邪灵出于人自身,怪不到动物身上。

刘斯奋:有个很奇怪的现象不知你有没发觉,就是近几十年美国电影的变化,它的结局越来越中国式,往往也都是大团圆的。坏人一定受到惩罚,好人则收获爱情和荣誉,与中国的传统小说戏剧的结局照例是迎娶美人、高中状元十分相似。

林岗:这是不是叫做殊途同归?(笑)

刘斯奋:(笑)这也不知道什么原因。悲剧传统没有坚持到现代。

林岗:是不是现代衣食充足,生活安逸,人们对悲剧没有什么感受了,我不知道。艺术多少有点神秘,理性并不能完全说明清楚艺术。莎士比亚之后悲剧逐渐走低,到现在差不多可以说悲剧的传统已经完结。当然也不能排除日后复兴的可能性。

推测起来,悲剧肯定要施教布道的意味重于娱乐的意味才能存在。美国电影成了典型的娱乐工业、精神消费工业,因此而渐渐失去“净化灵魂”的功能,也是不奇怪的。

刘斯奋:中庸的审美,应该并不只体现在大团圆结局中,而是指整体表述方式。例如前面谈到的古典诗歌,虽然没有大团圆结局,但由于是遵从温柔敦厚的诗教来创作的,因此整体都散发着含蓄内敛、温厚沉着的中庸审美气息。

五、易道不但解释了世界,还是改变世界的利器

林岗:审美理想讲中庸,创作却需要时常易变。古人以为《易》有三义:简易、变易和不易。简易我们立题另讲,变易与不易看似矛盾,实质指不同层面。不易指抽象原则和规律的不变性,如阴阳构成的宇宙万物。要是宇宙万物没有其抽象原则和规律,则它是不可认识的。变易是指具体事物的过程,凡属过程必有变。正是存在多面含义,古人以易为道。以易道看文艺,可以引申出许多有意思的问题。刘勰《文心雕龙》既有《时序篇》,又有《通变篇》。前者是观察文艺史应有的角度,后者是作者对创作应持有的立场。

刘勰持唯物主义的立场观察文艺,认为“歌谣文理,与世推移,风动于上,而波震于下者也”。世的推移相当于风,是变易的原因;而歌谣文理相当于波,风动波震,是变易的结果。刘勰用变易观解释文艺史种种现象,细节虽有未备,但领悟是深刻的。

他有“文变染乎世情,兴废系于时序”的结论,常为今人引用。刘勰不但用变易观解释文艺现象,还指出作者懂得通变,将变易思想融入创作中的重要意义。易道不但解释了世界,而且还是改变世界的一件利器。如作家不懂变易,只此一副面孔,那就不能穷则变,变则通。

刘勰提出作家要懂得“通变之术”,因为“设文之体有常,变文之数无方”。任何文体虽有组成的固定要素,但具体运用生出来的变化却是不可穷尽的。刘勰提出作家应该按照“名理有常,体必资于故实;通变无方,数必酌于新声”的原则来对待创作。

就是说,创作里面存在不变与变的辩证法。要看到文体的不变,但也要存个求变的心思。文艺史上,常有作家“中年变法”或者“衰年变法”。每个时期,甚至每篇新作,以此为新起点,不吃老本,做到艺术之道长青。

刘勰《文心雕龙》

刘斯奋:十分同意。事实上,变易之道一直深远地影响着中国的文艺创作。刘勰之后,历代许多作家都十分强调创作要善于变化、变通。例如欧阳修《六一诗话》说:“圣俞尝语余曰:‘诗家虽率意,而造语亦难。若意新语工,得前人所未到者,斯为善也。’”胡仔《苕溪渔隐丛话》说:“学诗亦然,规摹旧作,不能变化自出新意,亦何以名家?”黄庭坚说:“文章最忌随人后。诚至论也。”李渔在《窥词管见》中也指出,诗文创作“莫不贵新,而词为尤甚。不新可以不作。意新为上,语新次之,字句之新又次之。”如此等等。

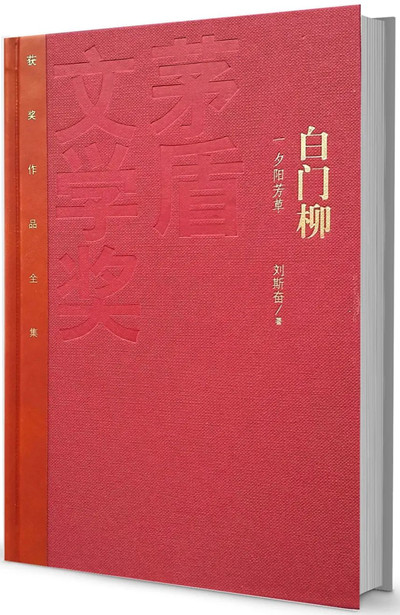

对于求新求变的重要性,我在创作《白门柳》时也深有体会。特别是这样一部130万字的三部曲作品,如何使之一直保持活泼的新鲜感,让读者不产生审美疲劳,避免重蹈虎头蛇尾或者多卷本小说往往一部不如一部的覆辙,对作者来说,无疑是巨大的挑战。

我的经验同样是:力求变化。在各色人等的性格塑造、大小情节的设计,以及活动场景的转换等方面,通过层出不穷的新点子来拉开距离,并且把这种努力一直坚持到最后一刻。

刘斯奋《白门柳》人民文学出版社(2015年)

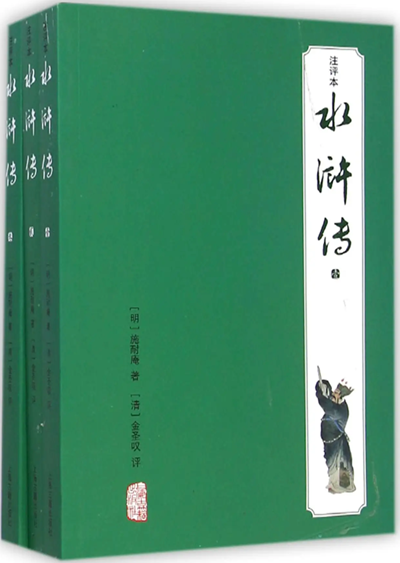

林岗:你结合自己的创作体验,讲来十分有味,也暗合金圣叹评点《水浒传》时讲到的“正犯法”和“暗犯法”。所谓“犯”就是同一题材或场面一写再写。“正犯”就是正面再写,“暗犯”就稍稍变换来写,两者都寓含同中求变的意思。《水浒传》作者同中求变,呈才展技,得到金圣叹的激赏。

金圣叹在《读第五才子书法》里说:有正犯法。如武松打虎后,又写李逵杀虎,又写二解争虎;潘金莲偷汉后,又写潘巧云偷汉;江州城劫法场后,又写大名府劫法场;何涛捕盗后,又写黄安捕盗;林冲起解后,又写卢俊义起解;朱仝、雷横放晁盖后,又写朱仝、雷横放宋江等。正是要故意把题目犯了,却有本事出落得无一点一尽相借,以为快乐是也。真是浑身都是方法。

金圣叹指出《水浒传》里的“犯”,是作者故意为之还是无意中育成,固然不得而知,但创作中力求变化确实成为了优秀作家、艺术家的自觉追求。如诗歌史上同题诗屡见,诗意却呈现千变万化,多姿多彩,而不雷同。作者们深知艺术的长久和魅力在于其时出新意,变易无穷。

《水浒传:注评本》施耐庵著金圣叹评

刘斯奋:另外,我觉得,对于艺术创作来说,其实“变”不仅是避免受众发生审美疲劳的需要,而且也是作者自身保持创作激情的需要。因为求变出新,是对作者智慧和才能的挑战,势必不断引发应对的兴奋。而贯注始终的激情,正是艺术生命之所系。

对谈总论见《羊城晚报》2022年5月29日A06

签发:杨晓雪

审核:何美

责编:杨静媛

延伸阅读:

刘斯奋、林岗中西方文化比较对谈:包子VS披萨(“艺评中国”新华号,阅读量3.7万+)

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号