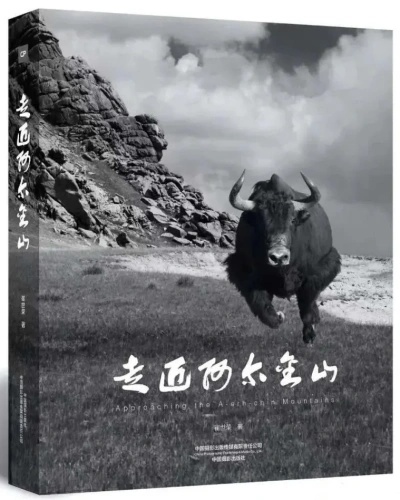

在当代影像艺术与生态保护的交汇处,崔世荣的《走近阿尔金山》摄影作品集以独特的视觉语言和深沉的人文关怀,为我们打开了一扇通往中国西部神秘荒野的窗口。这部摄影集不仅是对阿尔金山地区自然景观的艺术再现,更是一部融合地理学、生态学与美学思考于一体的视觉人类学文本。这部作品集分“风景”“精灵”“人文”“花絮”“公益”五个单元,厚达305页,收录了320余幅黑白与彩色作品,既是地理意义上的探险实录,更是用光影书写的荒野颂歌,是对生命、生态和人类精神的深刻思考。它如同一部无声的史诗,诉说着阿尔金山的古老传说与现代变迁,让每一位观者在光影的交织中感受大自然的震撼与力量。

阿尔金山作为中国西部重要的生态屏障,其地理与生态意义不言而喻。这片横跨新疆、青海、甘肃的巨大山脉,是青藏高原的重要组成部分,平均海拔超过4500米,保存着完整的原始高原生态系统。然而,由于其偏远与恶劣的自然环境,阿尔金山在公众视野中长期处于“不可见”的状态。

《走近阿尔金山》中的每一幅画面都体现了摄影家对大自然的深刻理解。阿尔金山的美,是一种未经雕琢的原始之美,一种在极端环境下顽强生存的生命之美。作者正是以这片神秘的土地为背景,通过镜头捕捉它的壮丽山川、奇特地貌、珍稀动植物以及与之共生的人类活动,从而将这种美展现得淋漓尽致。

《走近阿尔金山》展现了独特的视角。作者深入这片土地的每一个角落,记录下那些被忽略的细节和瞬间。这里既有雄伟的山脉、广袤的草原和湛蓝的天空,也有在风沙中顽强生长的植被、荒野中奔跑的动物以及艰苦环境中坚守的牧民。这种全面而深入的视角,让我们从多个维度感受阿尔金山的真实与丰富。在《走近阿尔金山》中,我们看到野生动物在自然环境中的生存状态,感受到它们与自然的和谐共生;看到牧民们在高原上的生活,体会到他们对这片土地的热爱与坚守;还看到自然环境在人类活动影响下的变化,引发对生态保护的思考。在“风景”单元里,我们看到了库木库里沙漠造就的许许多多小湖泊。这座沙漠的腹地有一片被称为“世外桃源”的碧波,因其与世隔绝鲜为人知。于是,在《库木库里沙漠》组图中,黑白画面好似流动的线条,大面积的天空呈现出大、小沙子泉,湖面如镜般倒映着,形成完美的对称构图。这种对几何结构的严谨把控,使作品既符合古典绘画的美学原则,又具有摄影艺术特有的瞬间真实感。《沙浪》低角度的侧光将山体的褶皱雕刻得棱角分明,岩石的纹理与阴影形成抽象的表现主义图案,而逐渐西沉的太阳为沙漠镀上金边,创造出一种空灵而神秘的光影。

令人叹服的是摄影家对“决定性瞬间”的把握。在《祁漫塔格草原》中,一望无边的千百只藏羚羊在雪原上奔腾扬起的雪雾,与远处巍峨的雪山形成动与静的强烈对比,这既保留了真实细节,又赋予画面史诗般的恢宏气势。

《走近阿尔金山》的卓越之处在于它系统性地记录了阿尔金山国家级自然保护区完整的生态系统,采用类似科学考察的严谨态度,通过镜头构建了这一地区生物多样性的图像档案。在宏观层面,“阿尔金山全景”的航拍以俯瞰视角展现了冰川、沙漠、湿地、草原等多种地貌的分布,直观呈现了这片荒野的壮阔与完整。

微观世界的作品则聚焦于特定生态环境,近距离揭示了高山冻原带隐秘的生命奇迹,那些在极端环境下顽强生存的微小植物,其结构、色彩与质感在崔世荣的镜头下展现出惊人的美感。这种多角度的记录,使摄影集具备了科学参考价值,为生态学研究提供了珍贵的视觉资料。在“精灵”单元,崔世荣通过镜头记录了阿尔金山上的各种生命形式,从珍稀的野生动物到顽强的植物,从牧民的生活到自然环境的变化,都在他的作品中得到了生动的呈现。这些作品让人们深刻感受到生命及生态的顽强与脆弱。在阿尔金山,每一个生命都在为了生存而努力奋斗,它们相互依存、相互影响,构成了一个完整的生态系统。崔世荣的作品让我们看到了这个生态系统的美丽与和谐,也让我们看到了它所面临的威胁与挑战,呼吁人们关注生态保护,尊重自然规律,保护这片美丽的土地和生活在这里的每一个生命。

《西藏棕熊》系列记录了世界上海拔最高的棕熊栖息地的奇观。西藏棕熊本就罕见,而无人区的棕熊更加怕人,它们常常在看到人后掉头就跑。五月的阿尔金山冰河没有完全融化,卡尔墩草原上小草尚未露芽,但西藏棕熊已从冬眠中醒来,沙丘的波纹形成韵律感极强的图案,而偶然出现的“熊出没”则暗示了这片看似荒芜之地实则充满生机。

摄影家在阿尔金山的生灵身上倾注了肖像画般的郑重。《藏羚羊》系列打破了传统动物摄影的孤立构图,用18幅连续画面记录了百余头藏羚羊生存在干涸河谷的全过程。其中《发情期的藏羚羊》采用慢门拍摄,扬起的沙尘在镜头前形成朦胧的雾状效果,狂奔的藏羚羊在混沌中依然保持着坚定的姿态,赋予了动物行为极强生命象征意义。

对鸟类的拍摄更显摄影家的耐心与智慧。《鹤鸣高歌》拍摄于库木库里沙漠边缘。为了捕捉这种濒危鸟类的高歌行为,摄影家在隐蔽帐中守候了数十个黎明。作品中,黑颈鹤引吭高歌的瞬间被定格在初升朝阳的逆光中,羽翼边缘的金色轮廓与背景中连绵的金黄色形成朦胧的影像,将生命的优雅与环境的美丽巧妙融合。还有对雪豹、猞猁、胡兀鹫、藏狐等动物的“不干预”观察摄影,让每一个生灵都在原生环境中自由展现出本真的状态。

“人文”单元的作品在构图、色彩和光影运用上都达到了很高的水平。在构图上,摄影者善于利用自然景观的线条和形状,创造出极具视觉冲击力的画面。无论是山脉的轮廓、河流的曲线还是草原上的动物群落,都被巧妙地安排在画面中,展现出自然的秩序与美感。在色彩运用上,他能够准确地捕捉到阿尔金山在不同季节、不同天气下的色彩变化,从春天的嫩绿到秋天的金黄,从晴天的湛蓝到阴天的灰暗,色彩的运用既真实又富有艺术感染力。在光影方面,他更是表现出高超的技巧。他善于利用自然光线,无论是柔和的晨曦、强烈的正午阳光还是神秘的黄昏余晖,都能在他的镜头下展现出独特的魅力,不仅增强了画面的立体感和层次感,还赋予了作品梦幻般的氛围。《寻狗》组图呈现出“平淡”的美学风格,我们看到的是柔和的光线缓慢地抚摸过山脊,雪花飘落的痕迹被表现得如此细微,以至于观者需要屏息凝视才能感受到那份静谧,整个画面充满了游牧生活特有的韵律感。

暮野悠歌 崔世荣 摄(图片选自《中国艺术报》版面配图)

《走近阿尔金山》并非只是单纯的田园牧歌,作者还以摄影工作者的责任感,如实记录了这片净土面临的种种威胁。《雷电下的“死亡谷”》以冷静的视角呈现了被雷电撕裂的山体,一只藏羚羊挣扎在冰河中,两个硕大的羚羊角与周围自然环境形成触目惊心的对比,特写镜头展示了残酷自然环境扼杀珍稀动物生命的一幕。

摄影作品集的影像语言中克制而内敛的影像处理,恰恰体现了作者对拍摄对象的尊重,让这片土地以自己的方式言说自身的存在。在《一路上地貌多变》系列中,那些历经千万年形成的沉积岩层在摄影者的镜头下仿佛成为了一本打开的地质史书,每一道纹路都在诉说着时间的痕迹。在《“死亡谷”的红木河》中,沙石表面被风力雕刻出的微妙图案被放大呈现,展现出自然力量的“艺术创作”。他用中长焦镜头压缩空间,将远处的地质纹理与近处的植被并置在同一平面上,创造出一种超现实的视觉体验。

当我们翻阅《走近阿尔金山》的最后一页,那幅《夕阳下的野骆驼》会成为最深刻的记忆。黄金般的夕阳在无边大地上慢慢落幕,一头野骆驼迎着夕阳散步,头顶的落日仿佛伸手可触,沉睡的大地让我们体验阿尔金山的生态之美。这幅作品浓缩了整部摄影集的精神内核:在浩瀚的宇宙与永恒的山脉面前,人类的存在既渺小又珍贵。正如中国文联副主席、中国摄协主席李舸所言:“崔世荣不仅用自己的镜头和文字记录下了阿尔金山国家级自然保护区的美丽和神秘,更用自己的行动诠释了什么是真正的摄影艺术和探索精神。”

(作者:梁天明,中国文艺评论家协会会员)

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号