中国音乐艺术以其似有还无、空灵意远的特质,呈现出典型的写意特征。中国音乐写意精神贯穿于音乐创作、表演与接受的全过程,呈现出“意义”“意象”“意境”三重意蕴。音乐写意精神之“意义”体现了音乐作品的本源性存在,具有先验性、现实性与潜在性特征;音乐写意精神之“意象”通过“观物取象”与“直抒胸臆”两种美学路径,实现从抽象精神到具体艺术形式的转化;音乐写意精神之“意境”借助“以音造境”的独特路径,实现从个体情感到哲学智慧的超越。

曲艺美是以反馈为宗旨的语言信息智慧性传达所创造的,集中展现为引人入胜的“机趣”与化大道于无形的“理趣”相融合的“智趣美”。语言是曲艺美生成的核心材料,音乐与表演是辅助材料。曲艺文本组织是曲艺美舞台呈现的基础,其以中华传统哲学的“超越思维”为底层逻辑,运用“虚实相生、观演共情、妙趣横生”的叙事智慧,对日常生活进行创造。曲艺表演是曲艺美集中呈现的核心阶段,通过以表演者为主导的语言信息具象化与形体表演“点得醒”观众的艺术传达来建构。从而,形成了“以语造境,因智生趣”的曲艺美生成机制。

“玩”字发源于原始部落巫觋以玉器祭天的宗教仪式,随着时代的发展,其意义从“以玉通神”演变为“以物通理”,成为对天人合一境域下的心物交流的动态描摹。作为“象喻”思维的范畴,“玩”兼具义理探析和审美娱情两种功能,在借助“象喻”化的运思与言说、深入探究所“玩”之物深刻义理的同时,又能从中获得超脱世俗的审美快感。对古代文艺而言,“玩”是贯穿创作和批评鉴赏始终的审美范畴,既揭示了审美主体同对象之间你中有我、我中有你的心物交融的紧密联系,也体现出审美主体在天人交融、主客一体的精神高度自由的境界中所生出的惬意、悠然的审美心态。

一种艺术形态与它赖以生存的文化土壤以及与此相关的文化观念必然密不可分。一个地域的音乐艺术也同样依附于该地域的文化环境。中国文化源远流长,延绵至今而不堕,根本原因在于它的统一性和连续性。中国传统音乐也体现出这一特点:统一的音乐观念、趋同的音乐形态和程式化的表现方式,以及延续性的乐教观念、强大生命力的音乐形态和音乐思维的传承性等。中华美学精神贯穿在儒道思想的对立与交融之中,儒家美善合一的审美观念和道家情景相即的审美情趣促使中国传统音乐形成了独特的思维方式和表现形态:以声乐为主的音乐体系、象征隐喻的器乐表现、缺乏功能性的结构和一曲多用的体制,以及崇尚自然的题材、独白自娱的器乐表现和“虚”的意境与“含蓄”的表现方式等。这种思维方式和表现形态渗透在中国传统音乐的各个领域中,成为中国音乐的精髓。它在千百年的中国音乐发展历史中始终保持强大的生命力,成为中国传统文化的重要组成部分。

中国传统文化中蕴藉着丰富的艺术理论,其在时代更迭、社会与科技变革以及历代新思想、新生活方式的引领下,不断地自我调整,吐故纳新,形成行健不息的生命动图。本文以中国艺术有情论为观测点,在梳理与总结其传统面向及现代阐释路径的基础上,明了其于传统向现代前行中的承继与坚守、转化与新变,揭示其历史进程中的常变之理,并提出作为“共同发现的视界”,中国艺术有情论在新时代下适应与转化的新思维,以此见微知著,兼论中国传统艺术理论的创造性转化问题。

“远”本指空间与时间,在中国文艺与美学中是一个重要概念。先秦时代的庄子将“远”作为精神自由的概念,通过精神的张力融合了时空距离,创造了人格自由的形象,其影响延伸到刘勰的“神思说”。六朝与唐宋诗学对于“远”的概念结合文艺构思进行了创拓,进一步将“远”的概念与“意中之远”相结合。宋代的画论则对远近距离进行了重新论述,创造了“三远法”,并对这一概念的精神张力进行了卓有建树的论述,使其升华到范畴的境地,影响到此后的文艺领域。“远”这一范畴所蕴含的审美自由精神,营构出中国文艺的逍遥时空,彰显出中国文艺不同于西方文艺的文化特质。

“新时代文学”属于时代式的文学命名方式。不同于“与旧时代告别”的“新时期文学”、“为新世纪正名”的“新世纪文学”,“新时代文学”则是“创造新时代未来”的文学。以人民为中心的创作导向的“人民性”、科技革命日新月异的“时代性”以及在文明交流互鉴中日益凸显的“传统性”形成了“新时代文学”的发展方向和总体样貌。“新时代文学”的总体格局表现为遵循现实主义创作原则、致力于“再造史诗”的严肃文学,适应新兴的网络技术、致力于宏大世界观建构的网络文学以及贴近日常生活快节奏需求、便于传播互动的新媒体“短文学”三足鼎立的状态。“新时代文学”具有开放性、互动性和参与性的特点,是一种具有未来指向的、充满活力和创造力的文学形态。

文艺民族形式是文化自信的展现方式,也是巩固文化主体性的重要形式。延安时期关于“民族形式”的讨论贯彻了中国共产党的抗战思想,新民主主义文化纲领引导了“民族形式”讨论的发展方向,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》解决了“民族形式”讨论所涉及的民族性与阶级性、民族性与世界性、民族性与大众化、民族形式与内容等问题,完成了文艺民族性的建构。“民族形式”的讨论对新时代中华文化主体性的巩固和文艺民族性的重构有着重要的现实启发意义。新时代重构文艺民族性,要以习近平文化思想为指导,坚守中华文化立场,坚持以人民为中心的创作导向,构建中国特色文艺学学科体系,弘扬中国精神,凝聚中国力量,增强文化自信,不断巩固中华文化的主体性。

“意象”是重要的哲学美学范畴,也是一个极易产生语言歧义的理论范畴。常见的混淆是将哲学美学与心理美学意义上的意象、哲学美学与诗学意义上的意象混淆起来。本文对此进行了辨析,并在此基础上探讨了意象范畴的哲学美学内涵。“意象”作为一个标示哲学美学本体意识的范畴,诞生在中国古代天人合一、物我同一的哲学背景下,是中国古代尚象重象思维的体现,是中国古代诗性文化精神的体现。意象具有圆融性、生成性、超越性、情感体验性的特点,反映了中国美学和艺术的基本特色,同时也可以作为一个现代美学和艺术范畴,进入到现代人的审美视野中。

探究王国维词学观念的形成与西方思想之间的关系,既需要细致地比照两边文本中相关思想、理论和观点的同与异,也需要超越文本细部层面,从治学宗旨、思维调适等层面来作整体宏观把握。王国维《人间词》标题中的“人间”主要表现出对“天眼”所观的悲吟,既包含了王国维此时哲学、文学思考的诸多信息,也折射出王国维经历诸多人生变故之后的生命体验。从《人间词》到《人间词话》,从“有生气”地“写之”(创作)到“有高致”地“观之”(赏析),由生命体验到自我超越,直至达到对人生理念的认识,这些都表现出较为强烈的寻求内心亲证和超越的意味。《人间词话》所倡“境界”说之内涵亦中亦西(中西之间互为体用),但亦可说不中不西:“亦中亦西”,示其“取镕”多元;“不中不西”,明其“自铸伟辞”。

比较是人类艺术发展的根性,艺术的理论研究与批评,更是只有在互为比较的思维中,才能得以确立与成熟。比较是人类感官存在的全部,比较的本质也就是人类感官的本质。艺术比较的三大基本原则是同一性原则、差异性原则和等时性原则。艺术比较的目标,就是跳出“本能”比较和“超能”比较——第一维度感觉意义上的比较和第二维度理性意义上的比较,达到第三维度的自由王国的比较,即依赖人类的文明进步,突破感性与理性两个维度的限制,发展出完全由人类的思维产生的艺术知识体系,从而到达艺术比较的“元”目标。这就是:比较的意义就是实现艺术的“多样性”,从而推动人类的艺术不断革新与创新。可以这样说,艺术的比较就是人类运用自身的意识对这一精神世界的比较认识,是比较的比较。

作为中国传统艺术的一个重要概念与范畴,“高逸”在中古时期的多元学术思潮互渗的文化场域中产生发展、演进演化,以老庄、玄学的审美理念为本,汲纳了儒学与佛学之审美理念,整合了自然与名教之审美,彰显出高远飘逸、气韵生动、不涉俗韵的审美内蕴,体现出中国传统文艺的审美取向及独特精神。高逸范畴由起初的人物品鉴及书画批评术语逐渐浸入古代文论场域,成为古代诗学的一个重要审美范畴和观念,体现出文质并茂的审美特质,亦表现出尚文与尚质的双维审美取向。从本质上看,中国古代诗学中的高逸观念的审美特质是文质并茂的,既重视形式,又超越形式,更重内在精神与气韵,而这种审美特质的形成,一方面是缘于高逸范畴自身的学理逻辑,另一方面则是缘于中古文论中的文质观念。

曾国藩是晚清文坛领袖,也是晚清美学的代表人物。曾国藩主张善美统一,刚柔相济,和谐大同,境界为上,特别推崇阳刚之美。曾国藩根据自己的创作心得,提出了一系列的文章美学观点,最重要的有“圣哲”观、“自然之文”观、“奏疏之文”观、“文境”概念等。曾国藩文章美学具有鲜明的儒家色彩。他的文章美学为清朝——中国最后的封建王朝留下了一抹绚丽的霞彩,是中国古代封建社会文章美学的一种总结。

图像何以表现声音,是一个艺术跨媒介表达的问题。中国古代听松图通过强化主体的听觉性在场、“一主一仆”图式的“合唱队”效果、构图留白隐喻风孔、以题画诗弥补画面松声等手段,使图像的松声得以审美显现。并且,频繁使用临水听松、松下士人图式,以音助圣,敞开自然的审美空间。此外,静听松风也是松声转化为遗音的过程,由实到虚,绵延回旋。对于听松图而言,与其说松声是通过画面空间表现的,不如说是由松声通过艺术动势,召唤空间、创造空间,以时间统领空间,从而完成了跨媒介的艺术表达。

总体性的“艺术”仅仅是一个相对意义上的统称,一个代表所有具体门类艺术的“家族相似性”概念。洛特曼把总体性的艺术看成一个大的“符号圈”,而这个符号圈中又存在由各门类艺术构成的多个小符号圈。符号圈具有两个基本特征:一是有界性,即符号圈是有边界的,主要关涉内外关系;二是不均衡性,即符号圈区分为“中心”与“外围”,这是符号圈的内部组织规则。这两个特征都给“艺术文本”的跨媒介叙事带来了深刻影响。综合运用“家族相似性”和“符号圈”理论,不仅可以很好地解释艺术与非艺术,以及艺术符号圈中不同艺术门类之间的跨媒介叙事问题,而且可以合理地解释同一种文学、艺术体裁中的“互参”现象。

现实主义文艺理论以作为整体的马克思主义为基础,由哲学批判、政治经济学批判和文艺批评三类话语共同构成。这一话语结构突出体现在“现实”概念当中。第一,现实主义文艺理论的哲学基础是马克思对西方哲学“现实”概念的批判。马克思、恩格斯通过扬弃亚里士多德和黑格尔的“现实”建构了马克思主义哲学体系以及文艺理论体系。第二,政治经济学批判构成了现实主义文艺理论的重要参照。马克思创造了“从抽象到具体”的方法来再现资本主义社会的“现实”,这与典型论有异曲同工之妙。第三,文艺批评是马克思现实主义文艺理论的具体应用。文学艺术要通过典型环境中的典型人物来再现“现实”。其中,典型人物的普遍性不是抽象的普遍性,而是具有社会性、辩证性、生成性特征的具体的普遍性。

胡塞尔提出交互主体性理论是为了解决他人经验的明见性,却为关联与沟通文学活动的各个环节提供了依据,推动了文学阅读中作者与读者的互动研究以及文学意义生成机制的探讨。而舍勒、许茨等人对他者的我以及主我、客我的探讨和本维尼斯特对人称的研究标志着交互主体性思想在社会学、语言学领域的拓展,启发了文学理论界关于隐含作者、叙事聚焦以及共鸣等的研究。列维纳斯对绝对他者的研究与文化研究中关于性别他者、种族他者等的研究相互呼应。交互主体性思想的演进揭示了自我与他者之间的张力,也通向了物间性研究,对西方文学理论产生深刻的影响,也必将对我国文学理论研究与文学批评提供有益的借鉴。

现代社会人们面临的数智时代身体缺席、消费社会身体异化、内卷社会身心失衡等问题,为舞蹈美育的身体践行提供了现实必要性。借鉴中国传统道家养生贵身、气贯形神、致虚守静、修身观道等身体理念,有助于舞蹈美育聚焦身体意识、唤醒身体情感、激发身体灵感,在身体的审美经验与实践体悟中推动艺品的培养、人格的陶冶、和谐的共生。

如何定义美育的概念一直是一个被学界广泛讨论的话题,对于美育概念的内涵和外延的解释和理解存在诸多不同的看法,美育具有跨学科性与文化多样性的特征,这就使美育的界定尤为重要。从目前较为主流的关于美育阐释的理论出发,可以初步总结出四种主要观点:美育即人文教育,美育即人格教育,美育即艺术教育和美育即文化教育。前两种观点立足于传统理论,后两者则更面向当下语境。这四种观点并不能完整涵盖美育概念的解释与论述,而是立足最有意义与价值的观点展开分析的。理论之间并非泾渭分明,而是互有关联和交叉,各有其优点和不足,正是这种区分使美育的多元性和潜在可能性得以敞开,也为我们建立中国特色的美育学科范式提供了值得学习的理论依据。

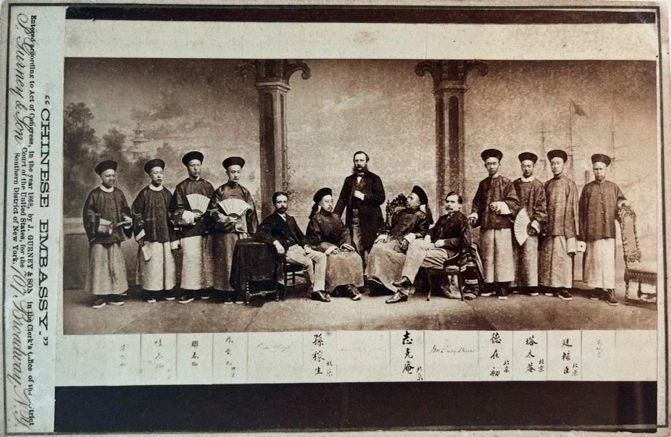

早期摄影概念历经以19世纪40年代的“写照”(小照)、19世纪中期的“影像”(照影、画影、照画)、到19世纪后期的“照相”(照像、照象、映相)为代表的本土观念变迁,至20世纪初,今日常见的中文命名“摄影”才出现并逐渐普及开来。由此,摄影概念在中国的接受和演变,也经历了从融入民间肖像画到实现媒介独立的过程,是中国传统视觉文化在与西方现代视觉文化遭遇与交织的半个多世纪中,推陈出新、走向现代的一个开端,也是中国近代视觉文化观念转型的一种缩影。