【内容摘要】 早期摄影概念历经以19世纪40年代的“写照”(小照)、19世纪中期的“影像”(照影、画影、照画)、到19世纪后期的“照相”(照像、照象、映相)为代表的本土观念变迁,至20世纪初,今日常见的中文命名“摄影”才出现并逐渐普及开来。由此,摄影概念在中国的接受和演变,也经历了从融入民间肖像画到实现媒介独立的过程,是中国传统视觉文化在与西方现代视觉文化遭遇与交织的半个多世纪中,推陈出新、走向现代的一个开端,也是中国近代视觉文化观念转型的一种缩影。

【关 键 词】 摄影概念 写照 影像 照相 视觉文化

1839年通常被称为西方摄影史“元年”,而1840年鸦片战争爆发,也被认为是中国近代史“元年”,摄影术亦从此进入中国。于是,在后人追认中,两种时人毫无察觉的“元年”,就此交叠。而今,我们后知后觉地发现,这一新的图像生成装置,在宣告诞生后随即传入中国,漂洋过海,正叠印在中国近代史的开端上,见证着中国结束闭关锁国的历史,经历传统与现代的断裂,以及向近代社会转型的开始。尽管摄影史论学者乔弗里•巴钦(Geoffrey Batchen)的讨论,仍限于欧美语境中的摄影概念变迁,但如果将视线平移至彼时的中国,亦可看到,不仅这一新技术进入中国的时间与它的诞生“元年”几乎同步,中文“摄影”之名的发生、变化和发展,也伴生在摄影术传入中国的半个多世纪中,同样承载着不同于西方土壤的、扎根本土、兼容外来的视觉文化观念变迁。

相比西方视觉文化的发展脉络,中国近代视觉文化的发展在本土文化脉络的自身演进与外来文化的双重改造中,显示出更为复杂的面貌:前者通常被描述为文化内部的单向演进,后者则天然具有思考他者和反观自身(主动或被动)的文化“自觉”。这一复杂性,既是中国视觉文化转型研究面临的困境和挑战,同时也为重审早已潜藏在历史进程中、却被固有历史叙事遮蔽、或可为今日中西方学界共同探索的人类文明新形态,提供可贵思路。

鉴于此,本文尝试厘清19世纪摄影术传入中国之初,其指称代词的概念史变迁,以及这一概念变迁所承载的视觉文化观念演进。进而,由此管窥中西现代视觉文化演进脉络的异同,从中探究摄影作为现代造型艺术媒介的本土特质,及以摄影为代表的现代艺术媒介,在不同文化土壤中生发出既兼容差异、又互为彼此的发展趋势。

一、写照:摄影术传入中国之初的概念(19世纪40年代前后)

根据乔纳森•克拉里(Jonathan Crary)等学者的观点,在西方视觉文化谱系中,17世纪暗箱的使用,来自于15世纪文艺复兴以来捕捉自然物象客观性的需求;19世纪上半叶,摄影术的发明,既标志着这一稳定再现的古典视觉需求的完成,也显化出由现代时间观念的转变而引发的时代断裂,从此,包括客观性在内的“一切坚固的东西都烟消云散了”;19世纪中叶,占据高雅艺术殿堂至高地位的“绘画死了”的宣判,则直接来自于摄影术对西方传统造型艺术写实功能的冲击。其中,被宣判已穷途末路的,并不是“绘画”本身,而是15世纪以来追求写实再现的“客观性”的视觉文化传统——作为西方诸多传统“知识品性”(epistemic virtues)之一的“客观性”,直到19世纪中叶的“机械客观性”时期,才开始与真实、科学、真理画上等号,最终确立了“客观性”在欧洲现代科学进程和学术话语中的权威。而这一时期,也与福柯描绘的西方文化第二次“知识型”(episteme)的断裂(即从启蒙时期建构表象秩序的“再现”古典知识型,向19世纪探索内在主体性的“本体论”现代知识型的转型)基本同步。

而同比纵向回看暗箱和摄影术在中国的历史,则明显因缺乏这一围绕“客观性”展开的视觉文化传统,呈现出发现早、但发展缓的整体面貌:目前研究表明,早至汉朝,中国人就已发明暗箱;对“影画器”的掌握,也比西方早几个世纪;对光学原理的阐述,甚至可以追溯至公元前5世纪。然而,在此后中国古代正统艺术主流的漫长书写历史中,鲜有艺术家以光学器具为辅助的记载,现代摄影术也并没有成为中国本土发明的一部分,而是如前文所述,在19世纪中后期,才随鸦片战争传入,成为晚清西洋方物之一种。

在东西方交通尚不十分畅通的时代,相比成长于西方视觉文化环境中的西方摄影师,浸淫于传统视觉文化习惯的中国人,其认知、了解和学习摄影术的过程,同时也是发现、思考和接受这一技术天然承载的西方传统视觉形式的过程。由此,摄影术之于中国人,又不仅仅是一项客观的技术,其中呈现出中西方视觉文化在交汇碰撞时,具有时代特色的跨文化视觉张力。而在20世纪初统一的“摄影”之名诞生之前,这一张力就潜藏在中国人对摄影实践的本土命名、对摄影活动的评价及其特色的抓取和理解中。

正是在第一次鸦片战争期间,负责议和的钦差大臣耆英(人称中国第一个“外交官”),在签订一系列不平等条约的过程中,留下了今日可见最早的满清宗室成员摄影肖像。作为中国摄影史上留存至今、有明确署名的第一张肖像照,耆英照片的拍摄发生在1844年10月24日傍晚,中法《黄埔条约》在停泊于广州黄浦港的法国阿基米德号军舰上签约,照片拍摄于签约仪式正式举行之前。《黄埔条约》是继中英签订《南京条约》之后的又一个不平等条约,也是中法两国之间的第一个不平等条约,照片拍摄者是法国使团成员于勒•埃迪尔(Jules Itier)。1844年10月至11月间,埃迪尔跟随法国公使拉萼尼(Joseph de Lagrené)使团一同来到中国,在澳门和广州两地拍摄了四十多幅达盖尔银版风景和人像照片,既有中国海港、城市景观照片,也有中法签约双方官员的合影,其中就包括钦差大臣耆英的单人肖像。这批照片目前保存在法国摄影博物馆,这也是目前已知有确切影像留存的、最早为中国人所见的摄影活动。

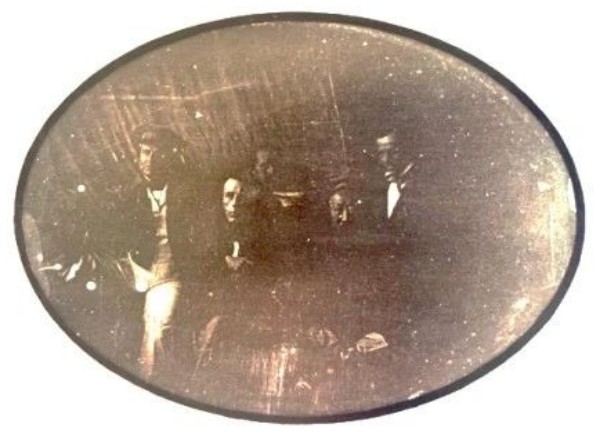

于勒•埃迪尔《两广总督耆英像》达盖尔银版照片 1844年 法国摄影博物馆藏

于勒•埃迪尔《在阿基米德号军舰上的合影》达盖尔银版照片 1844年10月24日16.7×20.7cm 法国摄影博物馆藏

1844年底,《黄埔条约》签订后,在给道光皇帝的奏折中,耆英称外国官员“请奴才小照,均经绘予”。根据20世纪80年代中国摄影史开山之作《中国摄影史1840—1937》中的描述,此处耆英所称的“小照”,即埃迪尔所摄达盖尔银版肖像照。但是,如果结合当时摄影器材的实际情况,考虑到达盖尔照相法一次只能生成一张银版照片,尚不具备复制功能,那么,此处由耆英“一式四份”分赠意、英、美、葡四国官员的“小照”,是否指的就是埃迪尔所摄照片,就存疑了。毕竟,在19世纪中国民间肖像画传统中,“小照”一词,是对小型、生者画像的一个惯用称谓,属于“写照”这一民间肖像画的一种,即尺寸上更为小型的“写照”。那么,耆英奏折中所称的“小照”,也很可能指的是本地画师人工复制的画像。

但与此同时,“画小照”也的确曾是19世纪中后期中国人对摄影术的诸多命名之一。1846年,在广东游历的湖南籍进士周寿昌第一次见到摄影术,即名之为“画小照法”,称这一方法能够“从日光中取影”,“和药少许,涂四围,用镜嵌之,不令泄气。有顷,衣服毕见,神情酷肖”,是“奇器”之一种。同年,在惠州任通判的满人福格也提到在广东出现的摄影术,并将这一技术视为一种新的“写真之法”,在其笔记《听雨丛谈》卷八“写真”一节中,描述了这种画像方法:“近日海国又有用镜照影,涂以药水,铺纸揭印,毛发必具,宛然其人,其法甚秘,其制甚奇”。

因此,虽然不能明确将耆英奏折中的“小照”认定为照片,但是结合19世纪40年代摄影术进入中国南方的情况,根据现有史料,可以肯定的是,在外交活动中,耆英不仅默许拍摄了中国摄影史上目前所知的第一张肖像照,也同时经历了观看照片的视觉体验。尤其值得一提的是,下文即将涉及的耆英“肖像外交”,实为中西视觉文化在上层士绅群体中首次发生交叉的一次节点性事件,体现出在遭遇西洋肖像画和肖像照之初,中国传统视觉文化对这一西方造型艺术独特的本土接纳方式。

这里所说的耆英“肖像外交”,指的是在埃迪尔为耆英拍照之前,耆英就曾得到过璞鼎查及其家人的肖像照片,继而双方展开交往的一系列事件。这发生在1842年8月至1843年10月,耆英作为《南京条约》中方代表与英方代表璞鼎查谈判、换约与交涉期间——关于此事,根据《中国摄影史1840—1937》的描述,耆英“曾接受了璞鼎查本人及妻女的图像,因此,他认为赠送肖像是外交中不可缺少的礼节”。这一描述中的因果逻辑,显示出一般对于中国人被动接受西方视觉文化的一种普遍理解方式:西方入侵者主动赠送肖像(画像或照片)在先(即“冲击”),而作为古老东方帝国的皇室代表,耆英从被迫“接受”中,不得不开始了解、并逐渐学习遵循国际通行的外交礼仪(即“反应”),从而迈出了从传统帝国向现代国家转型的脚步。这也正是20世纪中期以来流行的费正清(John King Fairbank)学派对晚清中国近代化历程所建构的“冲击—反应”模式。

但是,反观费正清对耆英与璞鼎查互换肖像进行“肖像外交”的描述,却显得因果关系大为不同:在一次私人聚会上,耆英提出把璞鼎查的儿子收为养子,并主动要求互换彼此妻子的肖像,以示亲密,而璞鼎查在“犹豫再三”后,才应允了这一“冒昧”请求。那么,将《中国摄影史1840—1937》中的描述和费正清的描述加以比较,可以看到,对于耆英的“肖像外交”,两处描述发生了因果倒置:在费正清的描述中,并非英国人璞鼎查按照例行的外交礼节赠送肖像(毕竟互赠肖像在外交礼节中尚无绝对必要性),而是耆英主动要求获得璞鼎查及其家人的肖像,其间,璞鼎查对赠送肖像一事既不主动也不积极,相反,正是中方官员耆英,以近乎献媚的方式,开启了这一跨文化的“肖像外交”。格外值得注意的是,在费正清的描述中,最后耆英还把璞鼎查夫人的肖像“放在官椅里”,极为郑重地抬回了家——而这正是中国本土礼拜画像的一种传统方式。

由此,如果根据“冲击—反应”模式分析,似乎在西方“冲击”之前,中国人并不了解以互换肖像作为社交的手段,而在此之后,则需被迫做出“反应”,接受西方人互换肖像的文化传统——照这一逻辑推演,古老的东方文化被迫发生了断裂性的变化,而在对视觉习惯的改变中,这尤其被描述为一种对外来“写实”图像的视觉震惊。但是,根据费正清对耆英主动发起“肖像外交”的描述,以及耆英在奏折中将画像和照相一同冠之以中国传统画像“小照”之名的称呼,可以看到,在耆英的“肖像外交”中,并不存在直接造成质变的西方视觉“冲击”,中国人也并非不了解画像的社交功能,更不是被迫做出接受西方视觉文化的“反应”。相反,对以耆英为代表的中国上层士绅来说,究竟是达盖尔银版照相还是画师手绘画像,这一媒介区分既无新意也不重要——重要的是将“肖像外交”的举动自然纳入中国士绅以画像进行社交的文人传统,毕竟合作、赠送、互评画像,已是明清文人交往的一种常见方式。

综上,本节从探究何为“小照”入手,指出耆英奏折“小照”指涉的视觉艺术媒介双关性,澄清“小照”一词在19世纪中期的中文语境中,对民间画像和西洋摄影术的双重指涉。继而,通过分析耆英的“肖像外交”得出结论:相比20世纪初主张“美术革命”的新青年对“写实”艺术的震惊和赞叹,晚清中国士绅更倾向于扎根本土传统视觉文化,将新出现的西方艺术现象按照中国艺术传统进行分门别类的理解。

二、影像:作为肖像画新法的摄影术(19世纪五六十年代)

根据19世纪中后期活跃于京畿的职业画师高桐轩(1835—1906)所著画论《墨余琐录》记载,民间“传真画像”可分五种类型,分别称为“追容”“揭帛”“绘影”,以及“写照”和“行乐”。其中,前三种是绘制家族中已死或将死之人,可统称为“影像”,此类画像主要用于家族供奉祭祀或丧葬礼仪:“追容”即根据子孙样貌,追绘祖先容貌,民间也称“衣冠像”“买太公”“喜神”“记眼”;“揭帛”即根据刚逝去的亡者尸身面像,绘制生前样貌;“绘影”则是在生死临危之际,简速绘出像主神貌。相比之下,“写照”和“行乐”则指绘制生者形象,即“生像”,此类画像主要为家族欢聚而作:“写照”即单人肖像画,“以头脸为主”,“图其本相”;“行乐”也称“家庆”,更多描绘雅集或家族聚会的多人场景。

此处需要加以区分的是,“写照”属于“生像”的一种,而“生像”又与服务于逝者的“影像”分属不同肖像画种。比如“影像铺”即为民间传统画店的名称,主要就是为丧葬业和祭祀祖先服务的,鲜少为活人画像。简言之,相比上述前三种为亡者所绘“影像”,为生人画像的“写照”更讲求形神兼备、神完气足、栩栩如生。《墨余琐录》中特别提到“影像”与“写照”的区别:“影像为使威仪庄严,故都用正像,盖取先人端素之遗意;写照则不同,若依然都用正像则刻板近俗,吾不取焉。”

在具体技法中,“写照”注重“传神”的重要性,力求展现像主独特的个性与神采:

倩(请)人写照法者,以富贵人家或名贤雅士居多,其身世、阅历、籍贯、年龄不可不详,要先以耳闻,盘默于心,画出则神形俱现,盖“写照”即图其本“相”,“相”为人心之表;“象”同者多矣,而“相”类同者百不一见。

从中亦可见“写照”服务的对象多为经济富裕的文人雅士。相比之下,“画影”或“绘影”则是中国传统为逝者服务的“影像”画的一种,与为生者绘制“生像”的“写照”在实操技法上侧重点不同。《墨余琐录》“绘影法”条目解释为:

未下笔须相其貌,以其外形为边廓,直作一幅古人像临摹之。画时愈速神貌愈全,笔愈简要而形愈肖似。平时终须有真功夫,方能将临危之人画作如生世像,且忌心乱笔惶,续笔添湊,顾此失彼,气不连贯,而人终命画稿尚未写就,徒闻哀声扰耳,再取则更难矣。

其中可见,“绘影”的技术难点,首要在于时间性,即要求画师在将逝者生死临危之际,能够调动平生积累的“真功夫”,迅速绘出像主的“如生世像”,要求“画时愈速神貌愈全”。此外,“绘影法”还格外需要画师能够“简要”把握像主“神貌”,“笔愈简要而形愈肖似”,即具备删繁就简、抓大放小的绘画技能。而与民间“影像”画法类似,耗时少且成像逼真,正是王韬在19世纪50年代末,从法国人李阁郎(Louis Legrand)的“照影”和华人罗元佑的“画影”中抓取的共同特点。

目前常被学界引用关于中国早期本土摄影实践的文字材料,来自于清末维新派文人王韬,用以证明最早由华人开设的中国照相馆,至迟1859年已在上海进行商业化经营。在19世纪50年代后期留下的几段日记中,王韬称摄影术为“照影”和“西法画影”,这也为我们了解当时开明的中国文人对摄影术的看法提供了线索。总体来说,“照影”或“画影”的称谓,实则将这一西洋影像技术与明清民间肖像画的“绘影”技法联系起来,突显了这一影像手段的三种特性:瞬时性、概括性、写实性。这已与19世纪40年代,视达盖尔银版法为“小照”的看法有所不同。

首先,瞬时性这一特性,显然是需要长时间(约15分钟至半小时)保持不动姿势的达盖尔银版法所不具备的,而此时的曝光速度随着摄影工艺的发展,已大大缩短了——到19世纪50年代,湿版火棉胶工艺已实现了以秒为单位的曝光时间。

其次是概括性,相比达盖尔银版法仍以限量的独幅作品呈现,且近似于传统绘画的、细腻精巧的、昂贵的银质画面质地,王韬所见19世纪50年代后期的李阁郎摄影,多以类似于“快照”的立体照片形式拍摄,“价不甚昂,而眉目明晰”。正是在这个意义上,19世纪40年代进入中国的达盖尔银版法,更近似于明清民间肖像传统中为“富贵人家或名贤雅士”所好、更具艺术性的“写照”。而50年代以后出现在上海的、由西人李阁郎和华人罗元佑在照相馆中经营的摄影术,则依托改进的湿版摄影技术,以材料的质朴、工艺的快捷为特征,在技术和材质上具有更易普及的平民性。尤其是在有限时间内,提纲挈领地迅速抓取视觉对象的外在轮廓,将色彩还原为黑白光影的成像效果,在时人眼中,更类似于中国民间肖像画中为像主临终速写的“绘影法”。

最后,追求视觉逼真效果的写实性,既是摄影术的一贯追求,为达盖尔银版法(“小照”)和湿版法(“画影”)所共享,也是中国传统肖像画法的一贯追求,是“写照”和“绘影”共通的特质。

这里值得注意的是,直到19世纪50年代后期,中国文人对摄影的认知,仍未将其与绘画进行截然的媒介区分。笔者认为,这一无差异对待摄影与绘画的态度,与其说被用作中国人审美认知水平落后、视觉区分不够敏锐的证据,不如说这恰恰反证了中国传统绘画的视觉包容性,这显著体现在两个方面。其一,在技法上,中国民间肖像画中一直存在着对写实人像的现实需求,尤其是明清以来,从为生者所作的“写照”肖像,到为逝者留影的“影像”绘画,都十分强调对写实技法的精研,因而以写实见长的摄影术,自然被纳入民间肖像画的实用艺术体系,这在早期摄影术的中文命名“小照”“照影”“画影”中可见一斑;其二,在色彩上,黑白单色水墨长期为中国文人所推崇,而黑白摄影时代的单色照片,相比文艺复兴以来以湿壁画和架上油彩为主体的西方视觉文化传统,显然与中国文人画主流的水墨单色传统更为契合,因而更易被中国人纳入绘画艺术体系。

对摄影和绘画并无严格媒介区分的理解方式,也体现在洋务运动早期的西学译著中。结合当时的中文语境,19世纪70年代前后,出现了将摄影术称为“照画”的中文译法,集中体现在京师同文馆出版的第一本全面介绍西方科学的汇编《格物入门》中。这部西学科普著作,于1868年(同治七年)由供职于同文馆的美国长老会传教士丁韪良(William Alexander Parsons Martin)编译出版。关于摄影术的介绍,集中于这部七卷本图书的第三卷“火学”之《论光》章节中,这是中文学界首次对摄影相关的光学和技术原理进行通俗易懂的科学解析。其中,丁韪良将暗箱称为“照画箱”,以四周设置“映画幕”的方式描绘暗箱,继而又以“照画之法”解释摄影的操作过程。1872年,《上海新报》转载了《香港近事编录》一篇文章《泰西照画法》,也使用了“照画”这一命名。至19世纪70年代后期的中文报刊上,虽然对摄影的命名已开始更多趋同为“照相”,但仍有沿用“泰西画片”“影照小像”之类与绘画有关的称呼指代摄影术。

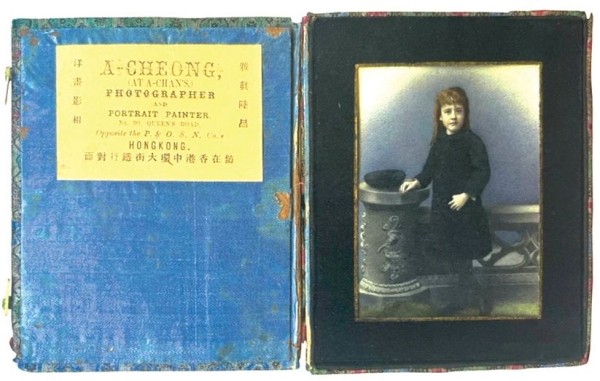

根据摄影史学者仝冰雪的收藏和研究,1860年代前后的一张名片卡纸上,印有中文“画楼”字样,而其主营业务则以英文显示,除经营肖像画之外,还有达盖尔银版复制以及摄影;到1870年前后,一张绘制在象牙上的西人油画肖像背面,则印有中文“洋画影相”字样,主营业务同样以英文写就,仍然包括肖像画和摄影,但此时摄影业务已经排在肖像画之前(见图3);而到1880年前后,一张蛋白纸基的两名中国男子肖像照背面,将中文“影相”与“写画”字样左右并置,分属两个商号名称之下,根据其中描述主营业务的英文字样,摄影和肖像画仍是其主营业务,且摄影排在肖像画之前(见图4)。

图3 香港雅真陆昌洋画影相馆《女童肖像》1870年前后 象牙上油彩绘制 画像 14.5×18.5cm 仝冰雪收藏

图4 常兴影相、永详写画,《两男子肖像》1880年前后 蛋白纸基 名片格式 仝冰雪收藏

上述三个时代(19世纪60、70、80年代)照相馆名号及主营业务的发展,可视为中国早期摄影与绘画媒介从合一到分家的历程缩影:19世纪60年代,摄影和画像业务同属“画楼”;到70年代则被“洋画”和“影相”并称的“洋画影相”馆之名取代,其中摄影媒介开始优于绘画,但二者尚未分家;19世纪80年代,则进一步实现了“影相”与“写画”商号的分家,照相业独立发展起来。

不过,直到19世纪末之前,民间对肖像画的需求仍大于人像摄影。到20世纪初,虽然以传统“小照”命名摄影术的习惯仍有沿用,但“画小照”已明确与“拍小照”区别开来。其中,前者指传统肖像绘画,后者则专指照相;肖像画被讽刺不够“写真”,照相则被赞许“栩栩欲活得神似”。由此,在中国民间语境中,到19世纪末20世纪初,照相终于成为明确区别于传统肖像画的一种新的、更能准确把握人像“写真”精髓、更具“传神”效力、更便捷且更易普及的肖像新法。

《营业写真:画小照,拍小照》,《图画日报》第134号,1909年11月15日

三、照相:新兴商业与格物之术(19世纪70至90年代)

到19世纪70年代,“照相”这一中文命名已逐渐流行开来,且“照相”“照像”“照象”常混用,还时有“映相”的用法出现。这与此时中国民间进入“照相馆时代”,以“照相馆”(或“照相铺”“照相行”“照相楼”“照相处”)这一以“照相”为主体的统一称呼取代此前的“影相铺”“画楼”等称谓是同步的。

到19世纪80年代,王韬在公开出版物中对摄影术的称呼已不再使用50年代的“画影”和“照画”,而统一改为此时更为通用的“照象”。1883年,周寿昌也以“照相法”作为此前他在广东第一次见到摄影术后所记录的“画小照法”的附注。19世纪50年代末已经在中国北方进行摄影活动的山西人杨昉,在19世纪70年代初的著述中,也已自觉使用“照像”一词,取代此前的“小照”“小像”“西法写真”“明镜”“镜像”等词语指称摄影术了。

摄影史研究者顾伊和周邓燕,分别从民间信仰和官方政策两个方面,追溯了“照相”这一新名词出现的文化土壤和历史语境:顾伊追溯了本土图像传统和民间信仰,将其作为“照相”出现的民间文化土壤,强调“照相”一词所隐含的“映照”“反射”和“照镜子”的含义,将“照相”一词解释为“用镜子反射肖像”(reflecting a portrait with a mirror),并将这一命名所隐含的“镜像隐喻”(mirror metaphor),与“镜子”这一视觉符号在儒释道民间信仰中对真假虚实关系的指涉联系起来;周邓燕则强调“照相” 作为一个新的中文合成词,与洋务运动(1861—1894)期间,改革派和精英人士引进西方技术的时代背景不可分割,主张将“照相”一词解释为“照亮和反射外表”(to illuminate and reflect appearance),认为无论是照“像(portrait)”还是照“相(physiognomy)”,都更多与中国传统肖像的“小像”“写照”以及“相学”有关,体现出摄影术早期在中国作为传统肖像画被接受的本土认知。

在此基础上,笔者认为,19世纪70年代逐渐流行的“照相”这一术语,相比此前“小照”“画影”“照画”等旧称谓,既是此时国人对摄影术基于媒介技术认知的新的命名选择,体现出对“映照”“反射”的西方再现式“反映论”视觉文化的新引入;同时,也是对此前数十年摄影术进入中国的本土认知习惯的延续,是“小像”“写照”“相术”“影像”等本土肖像旧传统的命名变体。其中,19世纪60年代已见于民间使用的“照小像”“拍小像”“拍小照”“拍照”以及某某“照相”馆等日常用语,应当是“照相/像”的直接来源。而这一新旧交织、中西交融的命名,亦与洋务运动初期,时人对摄影术的认知虽脱胎于本土肖像传统语境,但已逐渐在官方引导下,将之归入西学洋务的描述并行。

19世纪60年代中期前后,“照相”一词已见于中文报刊,尤其是在民间商业广告中。1864年5月至8月间,上海福州路新开张的“宜昌照相铺”,每隔两日就在双日刊《上海新报》上刊登标题为《宜昌照相》的广告。1865年1月下旬,《上海新报》又连续刊登了一则题为《照相行告白》的广告,告知读者于大马路十七号,“西洋人”新开“照相馆”,“无论男妇人等俱可照相”。1865年4月底,《上海新报》打出了“协南照相铺”开张的广告,次年2月,又有“由香港新到”,开在广东路的“日成照相楼”广告。1865年1月至10月间,《上海新报》还陆续登出一则“告白”,出售购自美国的“照相所用的器皿及西洋景”,这则照相器材广告署名为“安多呢”,从行文中可知这位“安多呢”应当就是开设在上海的一家西洋“照相行”的经营者。《上海新报》是英国字林洋行编办的一份中文报纸,也是上海最早的近代商业性中文报纸,刊登的多为与新开洋行、新到洋货有关的商业广告,可见此时的照相馆通常被看作是与西洋人和西洋器物有关的洋行。

在《上海新报》1868年8月8日的“中外新闻”栏目中,还刊登了中国近代第一个外交使团访美的最新报道,其中提到“蒲公使与志孙两钦差”在华盛顿的“大照相馆内留下玉照”,并以版画形式见诸美国报刊。文中所称“蒲公使”即美国驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame),1867年,清政府聘请蒲安臣担任“办理各国中外交涉事务大臣”,与钦差志刚、孙家榖一行人等,前往欧美进行外交访问,史称“蒲安臣使团”。除上述中文报刊对使团“照相”一事的报道外,钦差志刚也在其随行笔记《初使泰西记》(1868—1870)中,以“照像”命名摄影术,并对“照像之法”“照像之药”“照像镜架”(即照相机)的技术原理和器具性加以解释,认识到“照像之法”实为“以化学之药为体,光学之法为用”。

佚名《蒲安臣使团合影》蛋白纸基 1868年 16.5×10.5cm

19世纪60年代中期,中文“照像”之名,更早见于出洋考察的中国文人笔记。1866年,在清政府洋务派的支持下,中国海关总税务司赫德(Robert Hart)、赫德的文案官斌椿,以及京师同文馆张德彝等三名学生,组成了中国近代由官方派往西方的第一个考察团,史称“斌椿使团”。斌椿写于1866年的旅行笔记中,以“西洋照像法,摄人镜入影”描述摄影术,还记录了1866年农历四月至七月在欧洲期间,基本上每个月都会前往当地“照像铺”进行“照像”,并多次与欧洲官员贵胄互赠“照像”。而斌椿一行人的照片不仅为各国新闻争相刊登,还成为欧洲照相馆的抢手商品。同行的京师同文馆学生张德彝,也在1866年农历三月二十五日的笔记中,记录了其在法国照相馆的拍照经历,还细致描述了照相器具和照片显影的时长与工艺流程,其中,张德彝以“照像”指称照片,以“照像处”指称照相馆,以“照法”指称摄影术,以“镜匣”指称照相机。

1868年出版的中文译著《格物入门》,其中虽仍以“画”之名称摄影术为“照画”,但同时又把“照画之法”归入物理学和光学范畴,作为可以教学形式公开普及的“格物”科学详加解析。这一面向公众、具有科普性质的公开宣传和推介,与中国传统肖像画通常秘而不宣的画法传承方式有着显著的不同,也因此逐渐推动着摄影术在中国的媒介归属,从本土传统肖像秘术的民间视觉图像系统,向具有公共价值的现代科学技术系统转变。

1870年,在美国人林乐知(Young Allen)创办的周刊《中国教会新报》(1874年更名为《万国公报》)上,已经自觉使用“照相”一词介绍当时西方常见的三种摄影显像技术了(“一用布一用纸一用玻璃”)。而更集中介绍这一新技术、且影响力更大的中文摄影著作,则是1873年出版的《脱影奇观》一书,这是中国最早详细介绍摄影“光学化学”技术的专著,由来华行医的英国人德贞(John Dudgeon)编写,由丁韪良、德贞所在的京都施医院印成单行本出版,还有部分章节发表于京都施医院发行的中文自然科学杂志《中西闻见录》上,引起了晚清文人包括杨昉、梁启超的兴趣。其中使用的中文“照像”一词,同时还与“脱影”“照影”等词语共同指称摄影术。

到19世纪70年代末,在《万国公报》刊登的为《脱影奇观》一书做广告的《照像说》一文中,已统一使用“照相/像”指称摄影术了。此时,由江南制造局翻译馆译员与上海格致书院院长徐寿进行中文笔译润色、英国人付兰雅(John Fryer)口译的摄影专著《色相留真》,也以单行本形式出版,书中详细讲解了摄影器具、工艺方法及其化学和光学原理,也采纳了“照像”这一术语。此书在19世纪70年代后期初版,1880年下半年更明确以“照像”为题,更名为《照像略法》,在中文科普类月刊《格致汇编》(前身即《中西闻见录》)上连载,之后又再版,成为19世纪后期重要的“西学”著作。后来徐寿又继续以“照相”为题,编辑出版了《照相器》《照相干版法》等摄影技术手册。到20世纪初,以“照相/像”之名介绍摄影技术原理、器材构造等具有实操性和实用价值的科普类文章,已广泛散布于晚清报刊上。

四、从早期摄影概念看近代中国视觉文化转型

就中国人对摄影媒介的认知观念变迁而言,回顾摄影术进入中国前半个世纪能指术语的演变,历时来看,在19世纪40年代的中文语境中,最初称摄影为“小照”“画小照”“绘小照”,体现出此时并无明确的摄影和绘画媒介分别——此时耗时较长的达盖尔银版摄影被中国人自然视为明清传统中为生人画像的“写照法”之一种,这里“小照”之“小”,也主要指的是照片尺幅小型、具有私人性、非正式仪式使用;进入19世纪50年代,王韬仍称摄影师罗元佑为“画师”,并以“西法画影”和“照影”为摄影术命名,体现出此时仍无明确的摄影和绘画媒介的区隔。但是,相比“小照”这一称呼,“画影”和“照影”更强调此时新型摄影术的瞬时性、概括性、写实性,自然将这种摄影新技术与民间传统画像中要求简速成像的“绘影法”联系了起来;直到19世纪70年代,中国民间仍长期并无区分肖像画和摄影媒介的必要,而随着同时期中国民间“照相馆时代”的到来,摄影与绘画媒介也逐渐开始区分,传统“影像铺”也分为“影相”和“写画”两种不同的经营品类。

此外,就早期摄影和绘画的关系而言,从中西比较的角度看,相比摄影术在西方语境中与绘画媒介的竞争关系,中国民间肖像传统自然地吸纳了来自西洋的摄影术,早期将其理解为一种传统肖像画法的补充,与其他肖像媒介各有受众和分工,以满足民间对肖像的现实需求;到19世纪末,写实性强且方便快捷的摄影媒介,终于在民间需求上超过传统肖像画,来自西洋的摄影媒介也与本土传统中的写实肖像画区别开来;到20世纪初,相比绘画,摄影在中国成为了更具优势的肖像媒介,“拍小照”和“照相”等称呼不仅明确区别于“画小照”和“画像”,还进一步被认为更能如实呈现中国传统“写真”肖像的“传神”需求。

从中西美学观念和视觉文化传播的角度看,作为西洋媒介的摄影术,在传入之初就已开启了摄影美学的中西融合之路,不仅自觉融入了本土传统美学诉求,也自觉成为绵延中国传统审美意趣的一种有效的现代媒介。其中,摄影术进入中国半个世纪以来的媒介独立过程,也同时伴随着中国人对西画观念的新认识,以及对西方视觉文化传统的接纳。比如,要求“像主”在场的“模特”概念、将主客观实体对应“再现”的西方传统视觉文化观念,也随摄影术的引入和新的图像生成方式,而逐渐融入近代中国人的视觉习惯之中,成为近代中国视觉文化新的组成部分。

综上,总体来看,以中文“照相”(或“照像”“照象”)命名摄影术,大致始于19世纪60年代,到70年代后期,尤其是进入80年代以后,“照相”一词已越来越多地成为摄影术的中文统一称谓。而同一时期,中文著述对“照相”一词描述和抓取的特点,则主要聚焦于摄影术的如下几个方面:

其一,从媒介属性上看,更强调摄影术的技术性,以区别于具有神秘感、通常在民间秘传的肖像画。相比19世纪70年代以前,主要依据本土视觉习惯,将摄影理解为中国传统肖像制作手段不同,“照相”这一命名凸显了中国人对于摄影技术独特媒介性的认知,认识到摄影术是区别于此前绘画媒介的一种化学和光学技术。而早在摄影术传入中国之初,虽然在命名上仍将摄影称为“画小照”,但已有中国人认识到这种写真方法的技术性,以及与传统写真肖像画的不同。不过,民间以“照相”之名产生对摄影更为普遍的技术性认知,还是要到洋务运动期间,在政府扶持西学的语境下才逐渐普及开来。

其二,从工艺流程上看,更强调摄影术的器具性。这与19世纪70年代《脱影奇观》《色相留真》等以“照像”为摄影术命名的科普类专著的公开出版有关,摄影用具种类与使用方法不再秘而不宣,而成为可以购入与习得的盈利性工具。与这一西洋器具在中国民间销售和公开使用方法同步的,是中国人购买摄影器具、学习和掌握摄影工艺流程、开办照相馆营利的新兴商业模式的兴起。由此,照相业在中国的传播和发展,与中国近代科学技术的传播、新的民族商业模式兴起同步。

其三,从图像结果上看,更强调人力不可及的客观性。相比此前由人工参与制作的肖像画,以“照相”为名的摄影术,能够自动照出镜像般的自然物象。这一自动、客观的“非人”属性,在中国人对摄影最早的名称之一“日影像”中就已经体现出来。1854年,广东人罗森登上美国人佩里(Matthew Calbraith Perry)的军舰,对日本进行了历时半年的考察,并将此次见闻写成日记,于香港英华书院发行的《遐迩贯珍》月刊连载。其中,罗森记录了美国人赠予日本君主“日影像”,这一“日影像以镜向日,绘照成像,毋庸笔描,历久不变”。这里的“日影像”指的就是照相设备和摄影术,这一命名强调的就是日光的自动成像,毋需经由人手的笔描。而上述三个特点,均将“照相”与祛魅的、理性的、客观的“真相”联系起来。

到20世纪初,王国维在《论新学语之输入》一文中写到,“言语者,思想之代表也,故新思想之输入,即新言语输入之意味也”。上述早期摄影术在中国尚未形成统一命名之前,从19世纪40年代的“写照”、19世纪50至60年代的“影像”,到19世纪70至90年代的“照相”为代表的诸多中文名称,反映出摄影术进入中国半个世纪以来,近代中国人对这一承载着西方视觉文化思想的新媒介随时间发展的不同指认。

其中承载的中西方视觉文化认知差异,尤其显著体现在摄影与绘画的关系上——与西方早期摄影与传统写实绘画的媒介竞争关系相比,中国的影画关系则呈现出更为复杂的面貌。在最初的30年间(1840—1870年代),中国人称摄影为“小照”“小像”“影像”,这些称呼直接来自于对中国传统肖像画的命名。从诸如“西法画影”“照影”之类的称呼中,也可见时人并未将摄影与绘画(包括中国传统肖像画,以及写实的西洋油画)严格区分。当时的中国,亦无将摄影从传统肖像画媒介中独立出来的必要,不仅民间肖像画师已经开始使用照片为顾客画像,绘制外销画的油画师同时也会根据顾客需求,身兼摄影师的职能。在这个意义上,摄影术传入中国之初,19世纪欧洲画坛上关于写实性“绘画死了”的宣判,并没有发生在中国,民间肖像画接纳并与摄影术合作的情况,也与西方绘画与摄影此消彼长的竞争关系相反。

当我们今天论及“摄影”之时,须知“照相”和“摄影”这两种如今常见的中文命名,实际上是在摄影术传入中国的三十多年后,才慢慢出现并为日常中文所接受的。顾伊认为,“照相”这一新名词的出现,“表明中国人谈论摄影方式的变化”,即从视觉“惊奇”(amazement)到逐渐加入民间文化的“融合”(integration)。周邓燕则认为,相比19世纪70年代以来新出现的“照相”一词所承载的文化融合,20世纪初开始大量使用的“摄影”这一命名,才更显著地体现出将中国文化融入西方科技的跨文化“融合”的时代趋势,而其中激发这一“融合”的直接历史语境,正是20世纪初的“清末新政”,即甲午海战之后,清政府以日本的现代化维新为改革模本之时,“摄影”这一命名直接受到日文对“photography”的翻译影响。

正如胡适的同时代人、美国哲学家威尔•杜兰特(Will Durant)所说,“所有技术的成就,都不得不被看成是用新方法完成旧目标”。笔者认为,在摄影术终于得以在20世纪初实现以“照相”和“摄影”为中文统一命名的半个多世纪的历程中,这一“新方法”无疑是西来的摄影术,而有待解决的、由“新方法”激活的“旧目标”,则是潜藏在中国思想和艺术传统中的“求真”诉求。

1874年,徐寿在《拟创建格致书院论》中明确指出中西格致之学的差异,其中论及“中国之格致,功近于虚,虚则伪;外国之格致,功征诸实,实则真也”,体现出当时的有识之士将“真”与“实”附着于西洋格致之学的认知。而此时徐寿大力科普的“照相”,以及三十多年以后开始流行的中文“摄影”之名,均以机器生产客观“真相”、自动摄取“写实”图像,被视为“真”与“实”的视觉化身。到20世纪20年代以后,“照相”和“画像”在写实传神上的媒介高下之分已是大众传媒中的常识。1921年,在刊登于《申报》的文章《照相话》中,不仅明确比较了“画像”与“照相”的媒介差异,还认为相比前者的“貌合”,后者更能实现“神合”,并进一步将“照相”的视觉效果,与中国传统艺术孜孜以求的传神和天真的“写真”之美联系起来。

由此,摄影在进入中国的半个多世纪以来,经历了从融入民间肖像画,到实现媒介独立的过程。这一过程不仅孕育了现代摄影在中国本土的诞生,更重要的是在与西方现代主流视觉文化遭遇与交织的半个多世纪中,中国传统视觉文化推陈出新,走上了现代转型的本土化进程。正是在这个意义上,考察摄影概念在中国的接受和演变,实为窥视近代中国视觉文化转型的一种缩影。

*本文系2022年度国家社科基金艺术学一般项目“艺术的当代性理论研究”(项目批准号:22BA022)的阶段性成果。

作者:董丽慧 单位:北京大学艺术学院

《中国文艺评论》2024年第3期(总第102期)

责任编辑:王朝鹤

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号