(第三届网络文艺评论优选汇入围文章,由作者参选提供)

始于2020年的新冠疫情到如今已经过去近三年,在很多人还没有意识到的时候,后疫情时代早已悄然而至。疫情的蔓延关上了很多剧场的大门,却无形中打开了网络戏剧的窗户,多种形式的“线上戏剧”出现在无数家庭的电脑、平板和手机屏幕上。青年演员、导演卓梦婷认为这种戏剧的本质是“利用视频媒介,把那些本来应该在一个空间里面发生的东西记录下来,通过即时或延时的方式让人看到”的“屏幕戏剧”。显然,“屏幕戏剧”比“线上戏剧”能更精准的概括这类戏剧的特质,但实际上“线上戏剧”和“屏幕戏剧”的外延有较大的不同。而2020年王翀导演的“线上戏剧”《等待戈多》似乎以“桌面戏剧”这一指称更符合这一亚类型戏剧的内涵,因其通过虚拟方式突显了观演双方的“身体”在场。

一、从“线上”到“屏幕”,从“屏幕”到“桌面”

“线上戏剧”注重的是“互联网”这一媒介作为传播手段的作用,因此其外延更广。早在2009年,英国国家剧院现场(National Theatre Live)就开始在电影院以直播和放映的方式上映镜头感十足的戏剧演出,最初是为了让伦敦以外的英国观众有机会看到伦敦剧场的演出,之后这一传播模式迅速传遍全球。疫情期间,北京保利剧院以“保利云剧院”的方式率先在线免费直播的方式上线了NT live的经典剧目《第十二夜》《弗兰肯斯坦》《安东尼与克莉奥佩特拉》等戏剧作品。2020年12月24日,保利·央华制作的戏剧作品《雷雨》《雷雨·后》,就以连台戏的方式在腾讯视频独家直播。2022年,上海戏剧艺术中心、中国第十三届艺术节都以线上展映的方式推出了许多戏剧作品,受到了观众们的一致好评,在线观看量也远超单一剧场剧院所能承载的观众量。

除此之外,还有一类以电子视频设备演出的线上戏剧作品进入观众们的视野,如王翀导演的《等待戈多》,英国“强迫娱乐”剧团的《全员闭会》及《全体登台:桌上莎士比亚(居家版)》,英国艺术家比尔·艾奇森导演的《冠状时期的爱情》等。这类戏剧作品消解了“舞台”的概念,任何空间都可以成为戏剧演出的场所,如家中、街道、桌子上、纸面等,进一步拓展了舞台表演空间,它们属于“线上戏剧”中的一种类型,但又有着和在剧场里演出,通过技术手段在线播出的戏剧有着明显的不同,它们更突出接收端的屏幕属性,而非剧场感,因此,称之为“屏幕戏剧”更为合适。

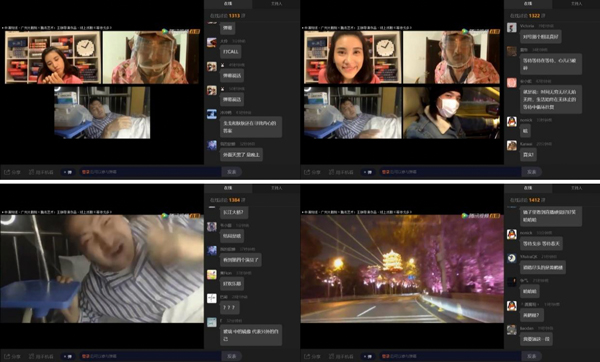

“屏幕戏剧”中还有不同的亚类型,如突出社交软件使用感、依赖各类电脑软件进行故事表演的《等待戈多》《全员闭会》等作品,和其他虽然突出屏幕属性,但缺少对电脑软件本身依赖的戏剧作品之间就存在很多区别。借助已经较为成熟的“桌面电影”的概念,笔者将《等待戈多》《全员闭会》这类的屏幕戏剧称为“桌面戏剧”,其最为显著的特征在于界面感,这是其与其他类型“线上戏剧”的最大区别。在《等待戈多》《全员闭会》中,作品直接利用在线视频通讯工具的形式进行展示,通过画面的切换达到某种戏剧效果,并且注重与观众之间的互动,在此时,演员仿佛是和观众共同利用电脑软件在电脑桌面上进行视频会议的熟人,拉近观众和演员之间距离的同时通过“桌面”这一界面实现了显示和虚拟之间的空间互通。“桌面戏剧”通过电子设备的桌面程序,以摄像头的视觉感,强调屏幕后的感觉,强调人通过桌面软件、电脑设备与他者的互动。表演者面对的是观众看不见的“桌面”以及桌面上的各类软件,并且以之作为戏剧表演中的一部分,起到叙事作用,而不仅仅是将其作为录制的工具。

综上所述,本文认为“桌面戏剧”是指故事的展开与运行于可交互电子设备的桌面程序产生直接关联的戏剧作品,属于“屏幕戏剧”的一个亚类型。

二、虚拟空间与现实空间的精神贯通

从现有符合“桌面戏剧”内涵的戏剧作品中看,可交互电子设备的桌面作为沟通虚拟与现实之间的桥梁起到了至关重要的作用。由“屏幕”与“桌面”共同诠释的“界面”是通向网络空间的接口。网络空间是虚拟的空间,是由数字编码解码组成的空间,这个信息交互显像的网络空间有一种“去身化”倾向。网络空间对身体的扬弃,使电脑屏幕背后的主体转生(reincarnated)或灵化(disincarnated)为超认知(hyper cogitation)成为一种可能。从这一点认知出发,桌面戏剧更强调在人的思维被转化为媒介符号时,人在精神层面的探求。从王翀的《等待戈多》到“强迫娱乐”剧团的《全员闭会》来看,确实如此,通过桌面戏剧的方式,激活了人在疫情影响下身体的活动空间被束缚后的精神世界。

由于桌面戏剧大多使用电子设备摄像头,加之戏剧发生的空间不大,所以桌面戏剧不会出现大范围身体调度,而更多地是人物面目的特写,以及人物主体思索过程的信息与主体情感的符号化表达。王翀导演选择贝克特《等待戈多》这一剧本,也恰好能够说明这个问题。疫情中通过网络观看桌面戏剧《等待戈多》时,感受到的是疫情带给人心理层面的煎熬中的漫长等待,当剧终时,1900余条评论不断表达着观众对“等待”的理解,对当下的反思。人们所处的现实空间因为《等待戈多》这部呈现在网络空间中的戏剧作品而被观照,除了“界面”的沟通外,戏剧作品本身也成为了空间交融的桥梁。

在桌面戏剧《等待戈多》和《全员闭会》中,另外一个对于空间有明显影响的是影像在桌面上多窗口呈现的方式。由于这两部戏剧作品都采取了“视频会议”的形式展开故事,突破了以往观看戏剧作品时全景式的观看体验,每一个画面就意味着不同的演出空间,就好像将舞台上统一的演出空间进行了拆分,然后再进行重组,当这些空间同时呈现出来时,转而强调多界面、多信息流的并置以及“共同在场”,打破了单一的“在场”方式。以《等待戈多》为例,爱斯特拉冈和弗拉基米尔在各自家中和躺在病床上的波卓对话,弗拉基米尔打算出门去波卓处,而爱斯特拉冈则需要他留下来陪自己,弗拉基米尔多次想出门,但被需要“等待戈多”的理由劝住,此时,三个人在荒诞的对话中迎来了幸运儿的出场,幸运儿开着车行驶在武汉空荡荡无人的街道上,此时弗拉基米尔、爱斯特拉冈、波卓和幸运儿这四个空间同时平铺在桌面中,当幸运儿的影像呈现出黄鹤楼、武汉长江大桥等画面时,他的画面占据了整个屏幕,认出画面内容的观众也异常兴奋进行着互动。此时,演员所处的真实空间、戏中人物所处的戏剧空间、观众所处的现实空间在画面不断地切换中统一了起来,从单一在场转变成了“共同在场”。

桌面戏剧《等待戈多》

三、以身体为媒介的远程在场

技术的发展,使得人在互联网中的交流可以摆脱身体的束缚:移动网络使得人们可以随时随地实现远程在场,“在场”与“身体”史无前例地分离了,虚拟的身体被制造出来,主体在场的方式也彻底更新。在桌面戏剧中,虚拟空间的代入感靠演员的身体实现,增强对身体的感知,身体呈现无法脱离虚拟空间而单独存在,身体在桌面戏剧中转换为一种新的媒介。

桌面戏剧中演员的身体作为一种媒介,需要和空间保持互动,身体和演员所处的现实环境之间建立了一种对话关系,以“远程在场”的方式强化了与现实之间的互动。以新型媒体技术造就的远程在场的方式,使得参与戏剧活动的人的在场方式产生了变化,这种远程在场的方式和以肉身在场的方式之间有一定的关联,通过“一种肉身的虚拟性在场,被机器捕获的声音、影响创造了一种崭新的远程在场方式,这种方式,并没有消灭肉身在场,而是与肉身在场相融合,开启了人类存在方式的新时代。”具体到桌面戏剧中来说,在直播过程里,镜头内相对有限的现实空间内将人的注意力聚焦与人的身体本身,放大了身体存在的意义。在《等待戈多》中,摄像头基本上是固定的,部分情况下,演员会通过手持手机在室内小范围移动,空间局限于家中与车内,演员的身体也不会长时间保持在距离摄像头很远的地方,一是因为离得太远人显得小,二是现实空间条件不允许,三是收音的需要,因此,观众会将注意力放在演员身体上。剧中弗拉基米尔打算出门看望生病的波卓这一段落中,躺在病床上相对静止的波卓比其他两人距离摄像头更远,动作也更少,因此,观众的注意力会更多地集中在身体动作较为丰富的弗拉基米尔身上,其几次想出门却终究未能出门的行动,能更好的传达出受制于“等待戈多而不能离开”与真实环境中疫情形势不允许其出门的双重内涵,此时,演员的身体充当媒介传递着信息,如同麦克卢汉所说的“媒介即信息”,而在线观看的观众此时也在用“弹幕”评论的方式发表着信息接收人的反馈意见,形成互动。

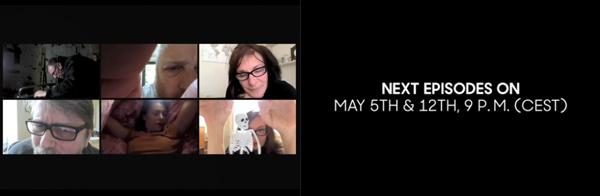

《全员闭会》中对身体的聚焦更加强烈,该剧始终以多人视频会议的方式进行,演员基本没有离开过座位,观众的关注点始终在演员的身体,通过观看该作品,观众会有自己也在参加会议的错觉,这也就体现出了一种多元的“在场”方式,身体利用这样的方式,强化了虚拟空间与现实空间的互动与联系。正如王翀认为的那样:“我们的时代有了虚拟空间、赛博空间、线上空间这些东西之后,我们的空间变了。虽然我们现在隔着屏幕,但是这个是我们这个时代的一种在场,一种共时。”

桌面戏剧《等待戈多》

桌面戏剧《全员闭会》(End Meeting for All)

四、摄像头窥视下的戏剧表演

在桌面戏剧中,演员的表演也值得重点关注。演员和观众处在不同的空间内,共同参与到在线的戏剧活动中,演员在摄像头前表演,观众在远程通过电子设备观看,这种观演模式从同处于一个剧场内的当众表演和观看转换成了窥视与被窥视的关系。只不过,这种观众对演员的窥视是演员心甘情愿的。

在互联网时代,越来越多的人开始习惯社交网络、在线直播、在线视频,处在互联网时代的人自觉或不自觉地成为偷窥者。桌面戏剧中的演员似乎也在某种程度上自觉或不自觉的满足人们的偷窥欲望。一旦演员将镜头对准自己现实中的生活空间,暴露隐私也就随之而来。在《等待戈多》《全员闭会》等作品中,镜头展示出演员家中的客厅、卧室、书房等生活环境,无形中强化着“偷窥”与“被偷窥”的观演关系。

生活化的表演则混淆了戏剧与现实的界限。这一点在《全员闭会》第一集开头尤为明显,参会人员中有一名穿黄色衣服的角色一开始在问:“我们开始了吗?”另一位头戴银白色假发类似于主持人的角色说到:“我们准备开始了……我现在假设自己在被隔离的状态……能听到我说话么?……”黄衣服角色接话到:“重来吧,重来一次。”戴假发者:“不好意思,那我重新开始……”在开头六七分钟的时间里,演员处在一种调试设备的阶段,此时作为观众,会不太清楚这是剧情故意的安排还是演员的设备真的出现了状况,剧中所有演员表现出的状态几乎和在生活中的人们没有什么两样。而这种表演方式增强了在场感,也很容易将观众带入到戏剧情境中去。

不过生活化的表演并非按照在日常生活中的行为进行表演,而是有艺术加工的表演,“像生活”是戏剧表现生活的一种方式。“不像生活”的表演优势会引起观众关于类似生活境遇的联想。荒诞喜剧《等待戈多》中,剧中的人物行为和语言自然不会像普通人,他们在无意义的对话和聊天中等待着戈多的到来,同时将自己禁锢在原地。但是把这样的情境放在处于疫情期间人们所处的家庭之中,就突然有了一种生活化的感觉,剧中弗拉基米尔和爱斯特拉冈由一男一女两位演员扮演,他们之间对话的情境和在家中的普通情侣之间无意义的斗嘴、嬉闹何其相似,和在疫情影响下数月闭门不出的人们呈现出的精神状态何等相似,不得不说,在戏剧化的表演中显露出了某种生活的真实。

桌面戏剧是后疫情时代的产物,作为一种新兴的戏剧现象,值得进一步关注与讨论。桌面电影作为屏幕戏剧的一种亚类型,其突出的特性是将电子设备的软件应用纳入戏剧叙事之中,在王翀导演的《等待戈多》和“强迫娱乐”剧团的《全员闭会》中,这体现为视频聊天软件是剧中人物产生关系的必要条件,否则整个故事便无法进行,视频会议软件即是戏剧外在的表现形式,又是推动剧情的道具。这和NT live系列作品等对直播软件的使用方式截然不同。桌面戏剧特有的“界面感”将现实空间和虚拟空间巧妙链接,形成一种以身体为媒介的虚拟远程“在场”。这类戏剧作品不够成熟,数量不多,有诸多诟病之处,和较为成熟的“桌面电影”比起来,“电脑桌面”对剧情的推动作用、观众互动环节不够充分。桌面戏剧这一戏剧现象是昙花一现,还是有无限生机?现在下论断还为时尚早,但应该给予其足够的空间和时间让其发展,由作品说话,等待观众们的检验。

作者:李博,新疆艺术学院戏剧影视学院戏剧影视文学系主任

延伸阅读: